記憶は7次元で最大容量になる

この疑問に答えるため、研究チームは記憶の形成や忘却のプロセスを「仮想の脳」で再現することにしました。

とはいえ、培養液の中で脳を作るわけではありません。

実際には、私たちの脳や人工知能が「外から入ってくる情報」をどう記憶し、どのように忘れていくかを、数式で表現したモデルに置き換えて調べたのです。

まず研究チームが取り組んだのは、「感覚の数=次元の数」という発想をもとにしたシンプルなモデル作りでした。

たとえば私たちは、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚という五感を使って世界を感じています。

この五感があるからこそ、リンゴの色や香り、味や手触りといった情報を組み合わせて、「リンゴ」という一つの概念として記憶できるのです。

もし視覚と嗅覚と聴覚しかない、三次元の世界だったらどうでしょうか。

リンゴは見た目と匂いと噛んだときの音だけで表され、味や手触りの記憶は抜け落ちてしまいます。

一方で、もし味覚や触覚に加えて、第六、第七の感覚があったとしたらどうでしょう。

「リンゴの磁場の揺らぎ」や「リンゴから発せられるわずかな放射線」といった、今は感じられない新しい情報も、脳に入力できる世界です。

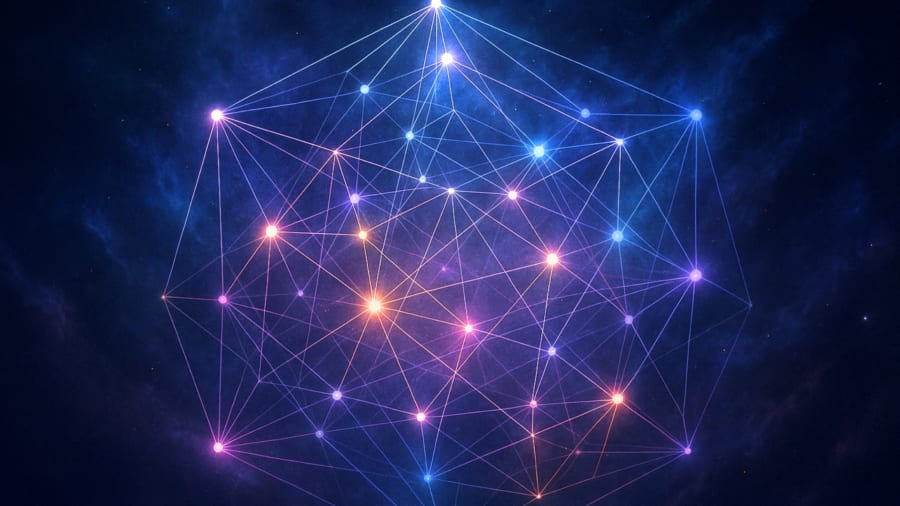

研究者たちは、こうした「感覚の数」を数学的な「次元」として表現した「概念空間」という仮想世界をつくり、その中で記憶がどのように生まれたり消えたりするのかをシミュレーションしました。

ここでカギになるのが、先ほども登場した「エングラム」というキーワードです。

エングラムは「記憶の痕跡」という意味ですが、簡単に言えば、脳の中で「特定の記憶を担当するニューロンのチーム」です。

リンゴの記憶なら、「赤い色の情報」「甘酸っぱい味の情報」「噛んだときのシャキッという音の情報」など、それぞれの感覚を担当するニューロンが集まり、1つのまとまった記憶を作っています。

こうしたエングラムは、一度記憶が作られたらそのまま残るわけではありません。

新しく入ってくる情報や刺激(たとえば再びリンゴを食べる、見るなど)によって、エングラムは「シャープさ(鮮明さ)」を取り戻します。

一方、何もしないままでいるとエングラムは徐々にぼんやりと拡散し、記憶は薄れていきます。

よく使う知識は覚えているのに、使わない知識を忘れてしまうのは、こうした仕組みが脳内で働いているからなのです。

研究チームは、この仕組みをコンピューター上の仮想空間で詳しく再現しました。

その中で「感覚(次元)が増えると、覚えられる概念(記憶)の数はどう変化するか?」という実験を行いました。

予想通り、感覚の種類を増やすほど最初のうちは記憶できる概念の数も増えていきました。

これは料理に例えるなら、材料(感覚)が増えるほど料理(記憶)のバリエーションが増えるようなものです。

視覚だけよりも、視覚+嗅覚+触覚の方が記憶は豊かになるという感覚です。

しかし驚いたことに、この増加には限界がありました。

感覚(次元)が7種類を超えると、脳内に覚えられる記憶の数は逆に減り始めたのです。

これが、研究者が見つけた「臨界次元」、つまり記憶にとってちょうど良い感覚の数です。

ではなぜ7という数字が最適なのでしょうか。

研究チームによれば、感覚の数が多すぎると、脳が新しい記憶を作る際に、それぞれの記憶が重なりやすくなってしまうためだといいます。

簡単に言えば、情報が多すぎて脳が混乱し、「どこかで見たような似た記憶」ばかりが増えてしまうのです。

逆に、感覚の数が少なすぎると、新しい刺激を区別するための情報が足りず、異なる刺激もひとまとめにしてしまうため、新しい記憶のカテゴリーが生まれにくくなります。

こうした「感覚が多すぎても少なすぎてもダメ」という現象は、「バイアスとバリアンスのトレードオフ」と呼ばれる、機械学習の分野でも知られる考え方に似ています。

つまり、情報量が多すぎても少なすぎても、脳はうまく記憶を整理できないというわけです。

この“7”という最適次元は、モデルの詳細仕様(刺激の分布、概念空間性質、刺激発生確率など)にあまり依存しない頑健な性質として現れると主張しており、「モデルの設定を変えても最適次元は7前後で飽和する」傾向が観察されたと述べています。

研究者たちも「7という数字がエングラム(記憶の痕跡)の基本的な性質から自然に導かれた」と驚きを語っています。

まさに、記憶にとっての「ちょうど良さ」を科学が初めて数字で示した瞬間でした。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)