限界を越える新発想―半導体は『上』へ伸びる

「横がダメなら縦がある」——今回の研究が私たちに教えてくれた一番大切なことです。

半導体の世界で何十年も信じられてきたムーアの法則は、そろそろ限界に近づいています。

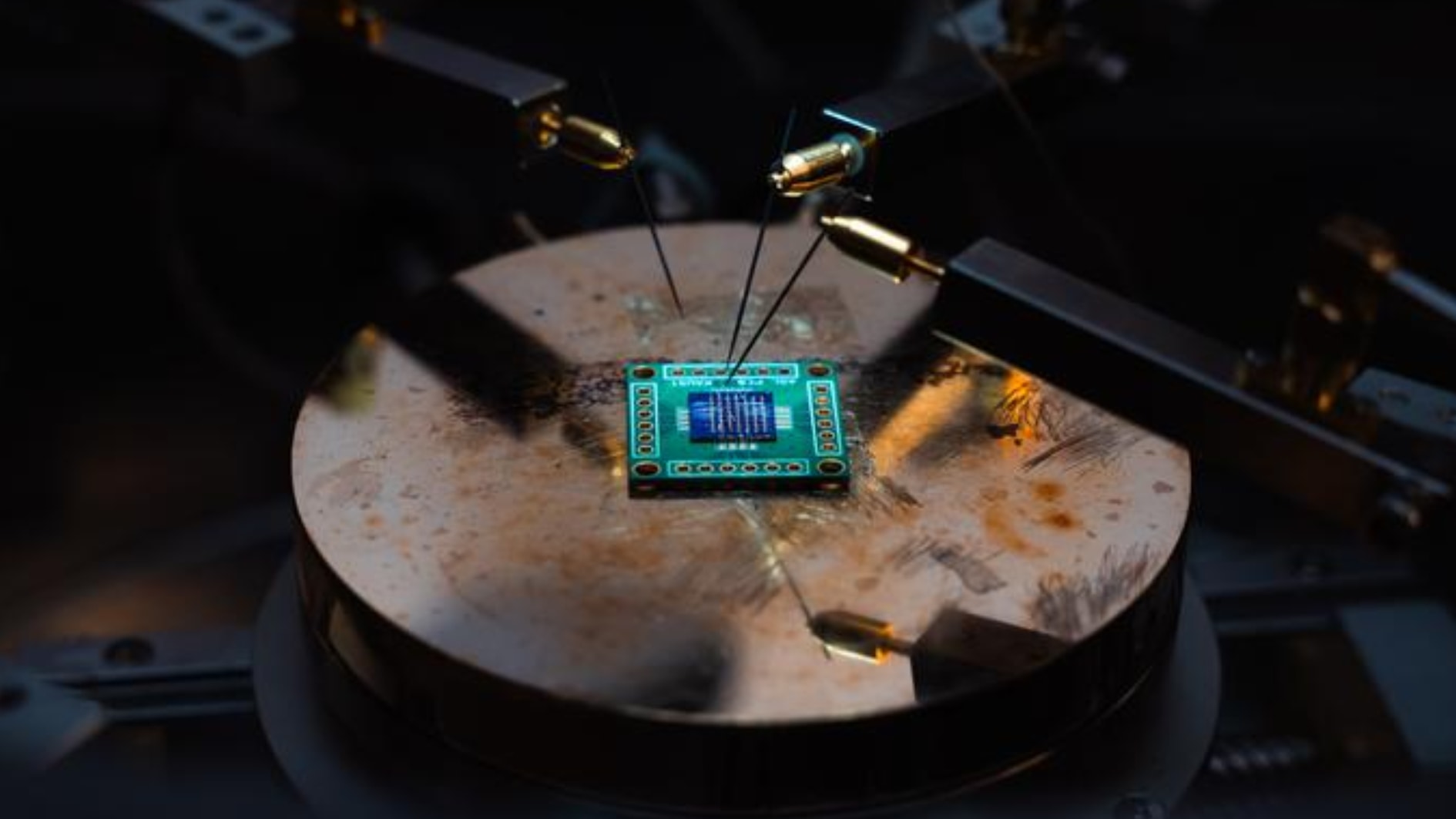

今回、研究チームが示したのは、この限界に対する別の道を実装で示したということでした。

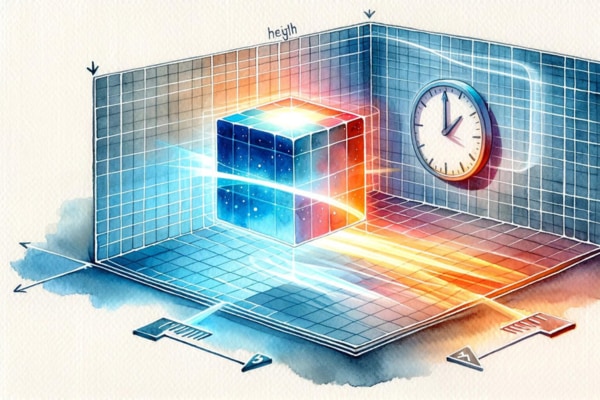

これまでチップ性能の向上といえば、ひたすらトランジスタを小さくし、平面にびっしりと並べていくことでしたが、それを大胆に「縦方向へ積み重ねる」という発想に切り替えたのです。

この発想の転換によって、チップ内部のトランジスタの数を増やし、配線距離を短くして電気信号の流れをより効率的にすることにも成功しました。

社会的な影響も大きいと考えられます。

たとえば、曲げられるディスプレイや身体に貼る健康モニター、身の回りのものがインターネットにつながるIoT技術など、柔らかくて大きな面積が求められるデバイスに、この成果が追い風になる可能性があります。

こうしたデバイスに「高密度で省エネな電子の頭脳」を直接埋め込めるようになれば、ネットワークに頼らず端末自身が情報処理を行えるようになり、通信の遅延を減らしたり、電池寿命を延ばしたりできるかもしれません。

研究チームも、大型で柔軟な基板上にエネルギー効率の良い電子回路を作るための技術基盤を目指していると述べています。

もちろん、今すぐ何もかもが実現できるわけではありません。

この技術には、まだ「熱への耐性」という大きな課題が残っています。

今回作ったチップは、摂氏50度を超える環境では性能が徐々に下がることが分かりました。

日常生活で使う機器なら問題ないかもしれませんが、産業用途では、もう少し高温でも安定して動作できる必要があります。

熱に弱い有機材料を低温プロセスで積み重ねる技術の宿命とも言えますが、ここをどう改善していくかは今後の重要なテーマです。

それでも、今回の成果がもつ価値は非常に大きいものです。

「平面を諦めて縦に進む」というアイデアが、記録的な規模で実装され、現実的な選択肢として示されたのです。

ムーアの法則という巨大な壁の前で立ち止まっていた半導体業界に、「上に行く」という新しい階段が現れた瞬間と言えるでしょう。

もしかしたら未来のPCパーツ店では、半導体チップが板状ではなく、サイコロのような立方体の形で並んでいるかもしれません。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

パッケージの積層の話ということでいいのかしら?

半導体を多層にするというのは他の会社でも研究が進められていたと思いますが積層するのがコスト高そうですね。

それと熱の逃げ場が少ないため集積度が上がると熱対策も大変そうです。

あと立体的つながりでボールセミコンダクター社というのを思い出しました。ウェハを球状にすることで製造装置が簡単になるのがメリットだったと記憶していますが、あの会社は今どうなっているんだろう?

立体的に積み上げると排熱の問題が深刻化するのではなかろうか。

600個のトランジスタ程度なら問題ないのかもしれないけれども、今どきのPCのCPUチップのトランジスタ数は100億超えてますから。

こういうの考えてるといかに人の脳が省エネで排熱対策もばっちり

自然の驚異を改めて感じますね

この構造だと排熱はやっぱり問題になるでしょうね

マイクロチャネルの層を積層するみたいな事をやるしかないかな

本記事、詳しく読んでいませんが、既に実用化されて久しい3次元フラッシュメモリー技術とは何が違ってすごいことなのでしょうか。

めちゃくちゃ雑に言うと倉庫を縦に積み上げるか街を縦に積み上げるかの違い

ソースとドレインとチャネルがそれぞれ違う半導体でできているのでしょうか?

私も、現在のフラッシュメモリと何が違うのか分からなかった。

フラッシュメモリでは、3次元化はもやは普通の技術

HBM (High Bandwidth Memory) はプロセッサの上に積層する用のDRAMで、流行ったかどうか知らんが、そういう CPU が製品として出荷されてたはずで…

積層型NANDフラッシュメモリなら200層とか積層してて、最近のパソコンのストレージで使われてるのはほぼこれだよね…

有機材料との混載は記事にあるように研究段階かも