男の子は無事だったのか?

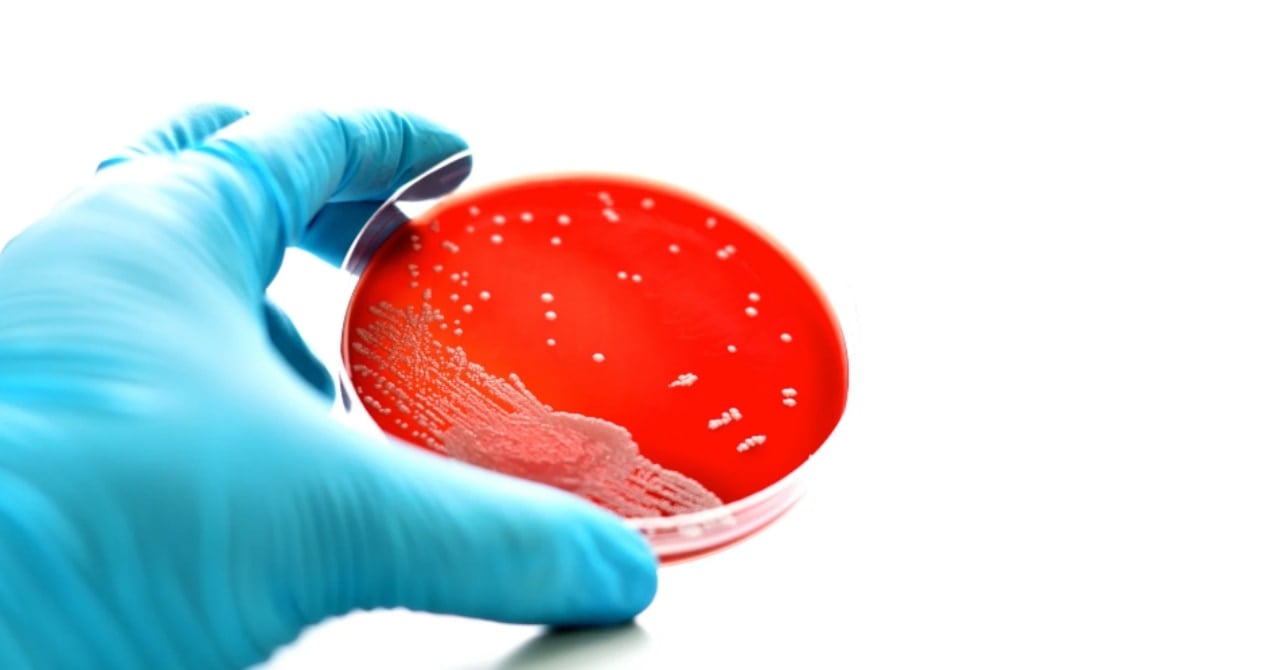

さて、そもそも「淋菌」とはどんな菌なのでしょうか?

淋菌(Neisseria gonorrhoeae)はグラム陰性双球菌という微生物で、人間の粘膜に感染して「淋病」という病気を引き起こします。

主な感染経路は性的接触で、尿道炎や子宮頸管炎、時には咽頭炎や結膜炎なども起こします。

近年は抗生物質耐性の菌株も増えており、世界中で大きな医療課題となっています。

事件の男の子の場合、寒天を食べてから6日間は喉の検査で菌は検出されませんでした。

しかし8日目、ついに喉のぬぐい液から淋菌が検出されました。

目に見える症状は報告されていませんが、口や喉の淋菌感染は無症状のことも多く、放置するとまれに重症化や合併症を起こすことがあります。

医師たちは当時のCDC(アメリカ疾病対策センター)のガイドラインに従い、「プロカインペニシリンG」という抗生物質を筋肉注射し、さらに「プロベネシド」という薬をアイスクリームに混ぜて投与しました。

プロベネシドは抗生物質の効果を高める薬です。

この治療により男の子はすぐに治癒し、その後の検査では菌が検出されなくなりました。

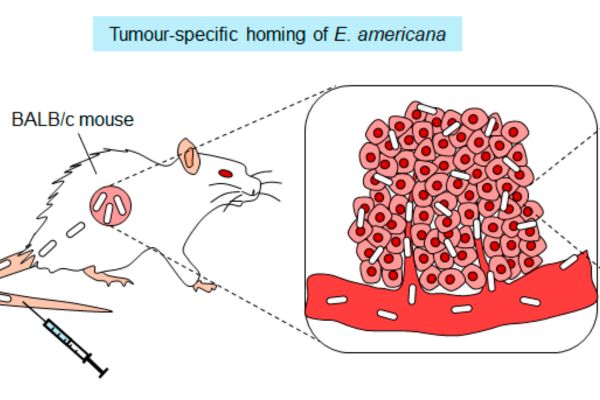

この事件の医学的な「珍しさ」は、子どもが非性的な経路――つまり実験用の培養皿から淋菌に感染した点です。

淋病は基本的に性行為を通じて広がるため、子どもの感染例があると性的な虐待を疑われることが多いのですが、今回はまったく異なる「事故」でした。

この事件は、医学の教科書に載るほどのレアケースですが、2つの重要な教訓を残しています。

ひとつは、研究現場で扱われる「菌」や「ウイルス」が、意外な形で日常生活に紛れ込むリスクがあるということ。もうひとつは、「子どもを一人で車内に残す危険性」です。

どんなに短い時間でも、子どもが予想外の行動を取ることは珍しくありません。今回のように、ほんの少しの油断が思わぬ「感染事故」につながることもあるのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

なんでそう危険なものがあると知っているのに子供を置いていくかね

子供という生き物がいかに本能だけで生きてるゴブリンなのか、そしてゴブリンの手の届く場所に危険物を置いていけないのかが分かる

今回本人だけで被害が留まっただけで、どうなってたか分からんぞ。ぐちゃぐちゃ握りつぶしてそこらに塗りたくるとか、隠し持ってて他の子供に渡って拡大するとか、いくらでも考えられる

タイトルが「3歳児が実験皿で培養していた」と読めてしまう

「3歳児」の後ろに「、」を打ちなさい

確かにそう読めなくもないけど何でそんな上からなの?

その指摘も不十分

「実験皿で培養していた「淋菌」を3歳児が誤食してしまった事件」とするべき

命令形なのはどうして?

しょうもない揚げ足取りで優越感に浸る雑魚

ナゾロジーのコメント欄って記事の揚げ足取り好きな人多いよな

感染性の医療廃棄物を簡単に取り出せる状態で自家用車に乗せているというのが信じられません。日本では運び出す際に蓋が開けられないように結束バンドで封をします。そして専門の廃棄物業者が直接トラックに積み込みます。

母親が子供を信じてしまうのもあるんじゃないでしょうか。

犬猫だったら、そんな無防備にしないですよね。

感染は治癒したとしても、刻印のように血中には抗体が一生残ってしまうのだろうか