「耳」ではなく「菌の畑」だった

ノコギリカメムシの耳のように見える部分は本当に耳なのか?

そして卵を覆う白い物体はどこから来たのか?

謎を解くため、研究チームは日本に生息するノコギリカメムシを詳しく調べました。

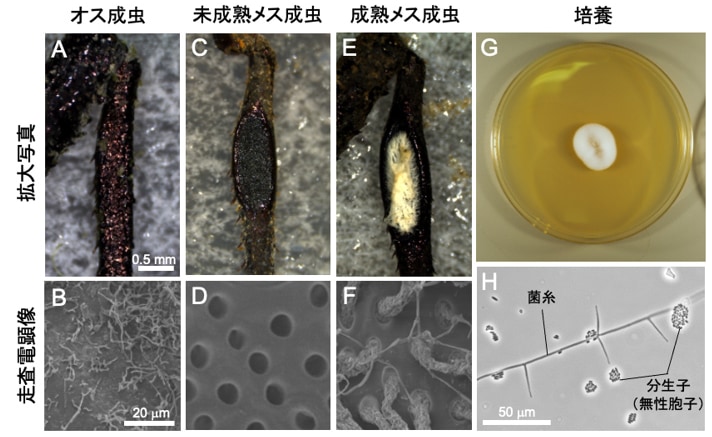

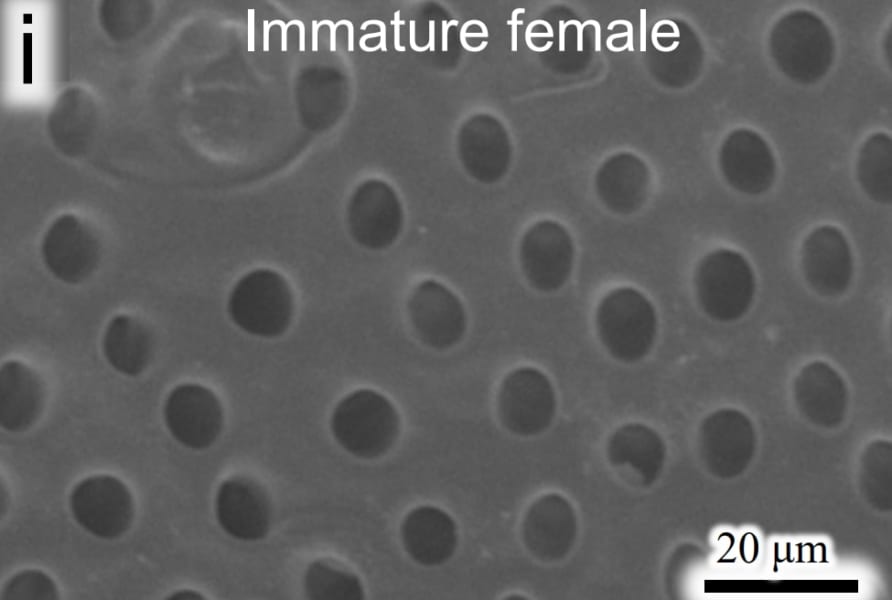

すると驚くことに、この部分は従来考えられていた薄い鼓膜のような膜ではなく、硬くて小さな穴がびっしり並んだ構造であることがわかりました。

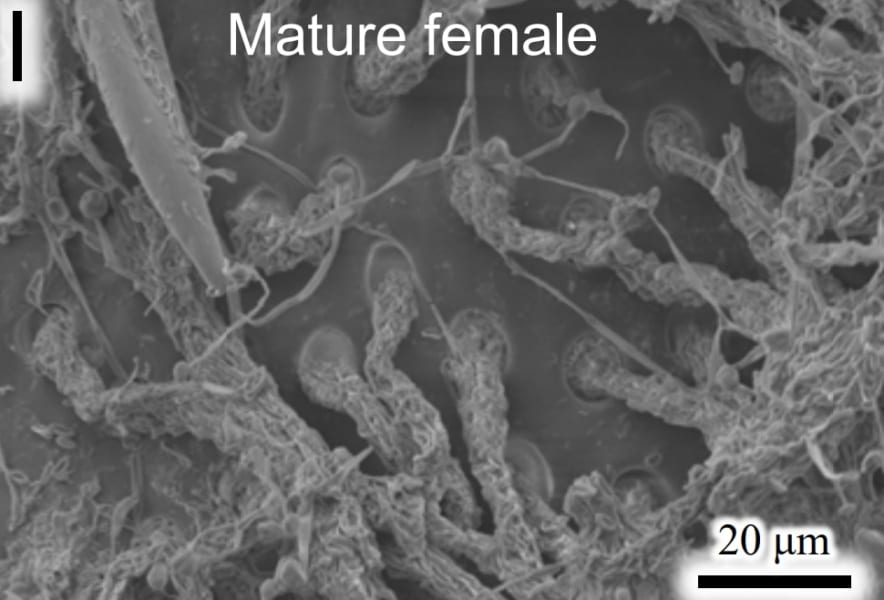

成熟したメスでは、その穴から白くふわふわした菌糸(きんし:カビの糸)が伸びていて、脚がまるで白い毛で覆われているように見えます。

この白い綿毛の正体を調べると、やはりカビの仲間の糸状菌であることが確認されました。

つまりこの脚の器官は、音を聞く耳ではなく、カビを住まわせて育てる共生のための器官だったのです。

さらに顕微鏡観察から、後ろ脚のその部分には約2000(平均2118±100)個もの小さな穴が整然と並んでいることがわかりました。

穴の底には分泌液(ぶんぴつえき)を出す細胞があり、そこにカビが根を張っています。

ある意味で、その小さな穴一つ一つがカビにとっての「小さな植木鉢」のような役割を果たしているのです。

両方の後ろ脚を合わせると、実に4000室を超える“カビの集合住宅”になります。

では、メスのカメムシはこの「菌の家」をどう使っているのでしょうか。

観察を続けると、産卵のたびにメスは卵を一つ産むごとに後脚の菌をすくい取り、器用に卵の表面へ塗りつけていることがわかりました。

まるで筆で絵の具を塗るように、卵を白い膜でコーティングするのです。

数日がたつと、卵は白い毛のような菌糸に覆われ、ふわふわの毛布にくるまれたような状態になります。

そのままふ化を迎えると、幼虫には少しだけ菌がついていますが、成長とともに自然に取れ、幼虫の体には菌が残りません。

つまり、母親が菌を塗る目的は「子に菌を受け渡すため」ではなく、卵の期間だけ外敵から守るためだと考えられます。

次に研究チームは、実際に菌が卵を守っているのかを確かめました。

その結果、カビで覆われた卵では、寄生バチが近づいても卵に産卵できません。

一方、筆でカビを取り除いた卵では、寄生バチが容易に針を刺して産卵できたのです。

野外観察でも、カビを除いた卵の方が高い確率で寄生されることが確認されました。

さらに、母親の後脚を切除して菌を付けられなくした場合も、卵の寄生率が上昇しました。

このことから、卵を覆うカビが「物理的な防御壁」として働いていることが裏付けられました。

興味深いことに、寄生バチは菌糸を嫌がって逃げるというより、菌糸に動きを妨げられているようでした。

寄生バチのメスは何とか卵に近づこうとしましたが、菌糸が絡みつくため、触角を盛んにこすりながら払う動作を繰り返しました。

また、寄生バチの体に菌をたくさん付けても寿命や健康に影響は見られませんでした。

つまりこのカビ自体に強い毒性はなく、寄生バチを遠ざける主な効果は「化学的な毒」ではなく「物理的な壁」なのです。

母カメムシは「カビの壁」というユニークな手段で卵を守ることに成功したのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)