「祖母ニューロン」は実在した⁈

研究チームは今回、2頭のアカゲザルを対象に、脳内に電極を挿入して、2つの脳領域を調べました。

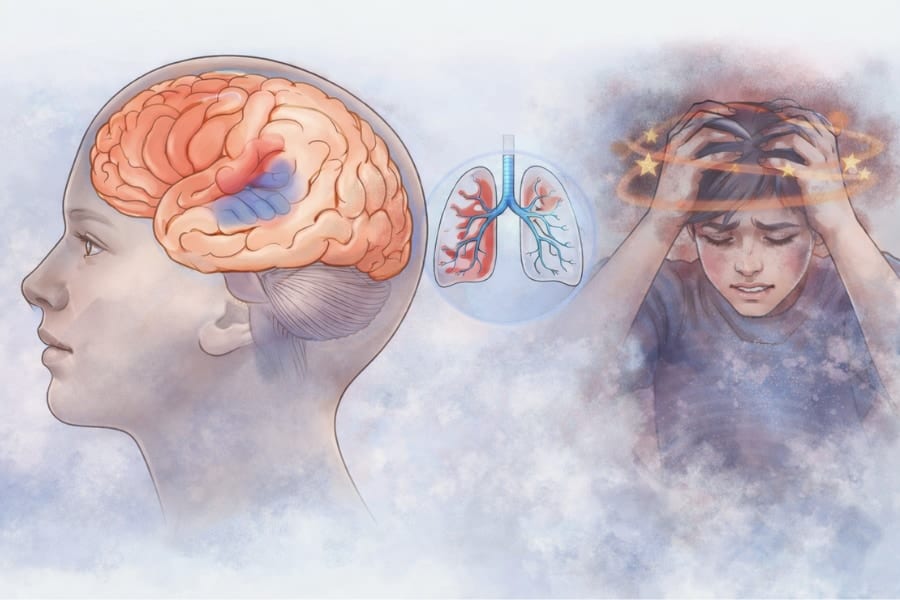

1つは、馴染みのある顔の認識にかかわるとされる「側頭極(temporal pole)」で、側頭葉の一番前方に位置します。

もう1つは、顔全般に反応する別の脳領域で、これまでの研究では、見慣れた顔と見慣れない顔を必ずしも区別しないとされている場所です。

チームは、機能的磁気共鳴画像法(fMRI)で脳の活動をスキャンしつつ、アカゲザルにサルとヒトとその他の顔を混ぜた画像を見てもらいました。

サルとヒトの顔を見た場合、2つの脳領域はともに活性化しています。

ところが、側頭極だけが、個人的に親しみのある顔と見慣れない顔を区別したのです。

サルが仲間や血縁関係にあるサルの顔を見たとき、側頭極の細胞は、見慣れない顔を見せられたときより3倍も多く活性化していました。

知らない顔を見るときは、ほとんど反応していません。

この発見は、これまでの神経科学の常識を覆すものです。

研究主任のウィンリッヒ・フレイウォルド氏(ロックフェラー大学、The Rockefeller University)は「ある情報を処理するには、一般に、脳の多様な領域が互いにコミュニケーションを取らなければなりません。

しかしここでは、側頭極が”なじみの顔を認識する”という1つの目的のために存在しているようでした。これは驚くべきことです」と話します。

次にチームは、脳の反応がどう異なるかを調べるため、顔の画像をさまざまな程度に覆い隠しました。

一般的な顔処理領域では、画像が顔であることが明らかになるにつれ、徐々に多くの細胞が反応し始めます。

ところが、側頭極の細胞の反応は大きく違っていました。

そこでは、非常にぼやけた画像にはほぼ無反応でしたが、鮮明度がある閾値に達すると、多くの細胞がいっせいに反応したのです。

これは、街中で知り合いを発見したときの「ハッ」とした瞬間に相当すると研究者たちは考えています。

さらに、細胞の反応スピードを測定したところ、2つの領域には差がありませんでした。

これも驚くべきことです。

というのも、側頭極は、まず画像を「顔」として認識した後に、それを「見慣れた顔」の長期記憶と結びつける必要があるため、わずかでも反応時間が長くなると予想されるからです。

しかし、両者の認識スピードは一緒でした。

今回の知見は、サルだけを対象にしている点で限界がありますが、今後、ヒトで同じ実験をするのに大きなステップとなります。

同チームのソフィア・ランディ氏(ワシントン大学、University of Washington)は「顔と記憶の情報がいかにして側頭極に送られるかなど、理解すべきことは山ほどある」と指摘。

その上で「この成果は、なじみの顔を認識できなくなる認知症や相貌失認などの治療に利用できる可能性がある」と期待をのぞかせています。

もしかしたら側頭極こそが、半世紀前に仮説された「祖母ニューロン」なのかもしれません。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)