『原子の震え』を追う

「寒いと人は震える」とよく言われますが、実は物質を構成する「原子」も揺れています。

人間の場合は寒いと筋肉が震えて体温を作り出しますが、原子は逆に熱を持つほど活発に震え、動き回ります。

これは、物質を形作るすべての原子が、それぞれの位置で絶えず小さく振動し続けているためです。

実は、このように原子が振動することこそが、私たちが「熱」と呼んでいるものの正体です。

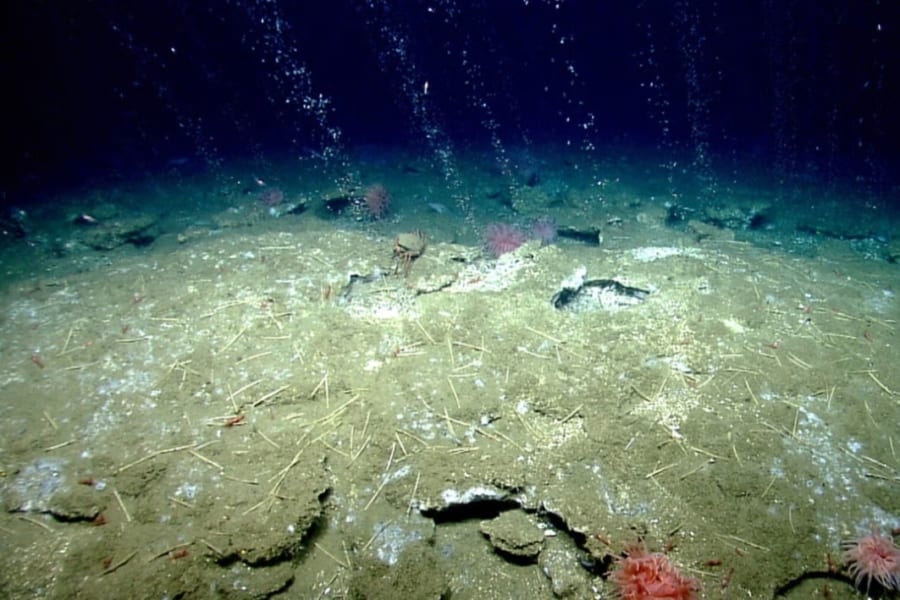

例えば「二硒化タングステン(WSe₂)」という物質の場合、私たちにとって快適な室温(約20℃)の状態でも、原子たちは1秒間に途方もなく速く何兆回もの小さな揺れを繰り返しています。

その揺れ幅は「5〜6ピコメートル」という極めて小さなサイズです。

「ピコメートル」というのは聞きなれない単位ですが、1メートルを1兆分の1にしたのが1ピコメートルで、原子はそのさらに数倍程度の幅で震えているわけです。

人間の目はもちろん、普通の顕微鏡でさえ全く見ることができないほど小さいため、私たちが普段の生活でその存在を意識することはありません。

それでも私たちが物に触れて「あたたかい」「冷たい」と感じるのは、この目に見えない原子たちが活発に動いているか、それとも静かで落ち着いているかの違いなのです。

物質の性質を理解するとき、この「原子の振動」を抜きにして考えることはできません。

科学の世界では、この原子が規則正しく振動することを「格子振動」と呼んでいます。

格子とは原子がきれいに並んでいる様子を表す言葉で、まるで格子模様のように規則正しく並んだ原子が揺れていることからそう呼ばれています。

この振動がどのようなパターンを持ち、どのように広がっていくかが、熱や電気など物質の性質を左右します。

例えば、特定の振動パターンがあると熱がスムーズに伝わったり、逆に振動が邪魔をして電子がうまく動けずに電気抵抗が高くなったりします。

つまり、目には見えない微小な振動こそが、私たちが使う物質の性能や機能を大きく変えてしまうのです。

近年、この「原子の振動」をうまく利用する新たな材料として、「二次元材料」という非常に薄い素材が注目されています。

「二次元材料」とは、原子が平面的にシートのように広がり、その厚さがわずか原子数個分という極薄の材料のことを指します。

このような超薄型の材料では、シート同士の並び方をわずかに変えるだけで、これまでになかった特別な電子的性質が現れることが知られています。

たとえば、電気抵抗がゼロになる「超伝導」という不思議な性質が現れることもあり、エネルギー問題を解決する鍵として期待されています。

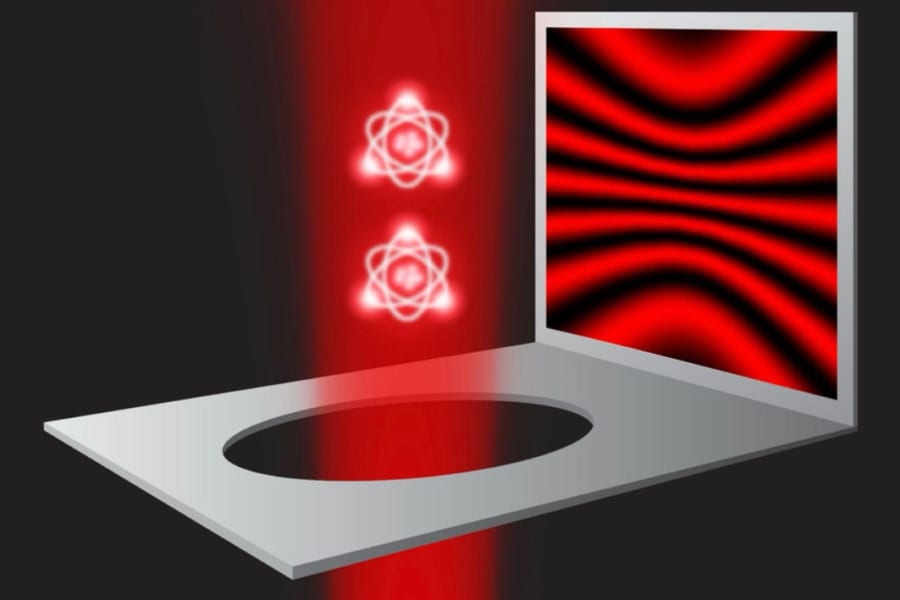

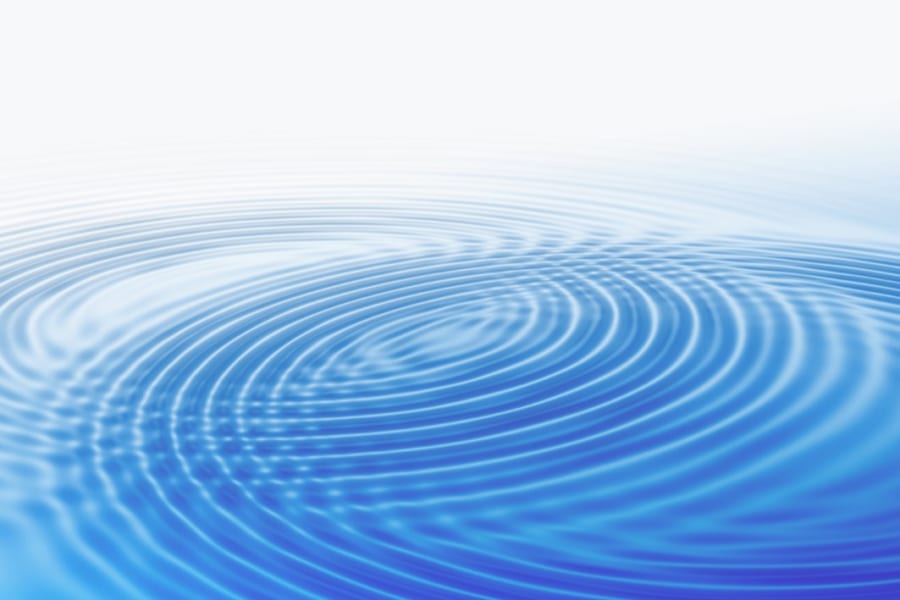

特に注目されているのは、二枚の原子シートをほんのわずかにずらして重ねるときに現れる「モアレ構造」というパターンです。

「モアレ」とは、二つの規則的な模様を少しだけずらして重ねたときに現れる新しい模様のことを指します。

これと同じことが原子シート同士でも起こり、原子が並ぶ模様が複雑に入り組んで独特な構造が現れます。

すると、この新しい構造の中には普通の結晶には見られない、非常にゆっくりした特殊な振動モード(揺れ方)が生まれることが理論的に予測されています。

その特殊な揺れの中でも、特に低いエネルギーでシート同士が横方向にゆっくりずれて揺れる特殊なモードが「ファゾン(モアレ・ファゾン)」と名付けられました。

ファゾンはまさに、二次元材料特有の不思議な性質(熱の伝わり方や超伝導の起き方)を解明するための重要なカギだと理論的に考えられています。

しかし、この「ファゾン」と呼ばれる揺れ方には大きな問題がありました。

これまでファゾンは「理論的には存在する」と予測されていましたが、実際に実験で見た人は誰もいませんでした。

その理由は、この振動をとらえるためには非常に高い性能を持つ顕微鏡が必要だからです。

つまり、原子1つ1つがどのように動いているかを見分けられるほどの高い空間分解能(細かいところまで見える能力)と、非常に低いエネルギーでゆっくりとした振動を感知する能力の両方が必要でした。

残念ながらこれまでの顕微鏡技術では、この二つの条件を同時に満たすことが難しかったため、ファゾンを直接観測することができなかったのです。

こうした状況の中で、研究チームは未だ誰も見たことがない「ファゾンの直接観測」に挑むことにしました。

目指したのは、「原子の世界の揺れをそのまま映像に収める」という、これまで誰も到達していない新たな研究領域です。

そのために、研究者たちは近年新しく開発された最先端の電子顕微鏡技術に注目しました。

![【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 知育玩具のシルバーバック 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)