恐竜が「高度な知性」を発達させることは不可能?

ロングリッチ氏は、恐竜が高度な知的生命体に進化し得たかどうかに関し、単刀直入に「不可能ではないが可能性は極めて低い」と回答しています。

なぜなら、生物の生態はその進化の方向性をある程度制限してしまうからです。

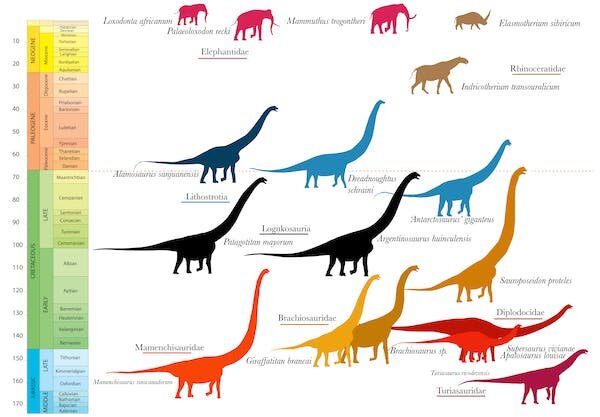

恐竜の大きさを考えてみましょう。

ブロントサウルスやブラキオサウルス、アルゼンチノサウルスといった草食で首の長い竜脚類は、体重30〜50トン、体長20〜30メートルにまで達しました。

また肉食恐竜においても、アロサウルス、カルカロドントサウルス、そしてティラノサウルスなど、体長10メートル、体重数トンにも及ぶ巨大種が続々と誕生しています。

このように恐竜は生物として稀に見る巨大化を成し遂げた一方で、脳はそうではありませんでした。

恐竜は時代とともに脳が大きく進化する傾向が圧倒的に弱かったのです。

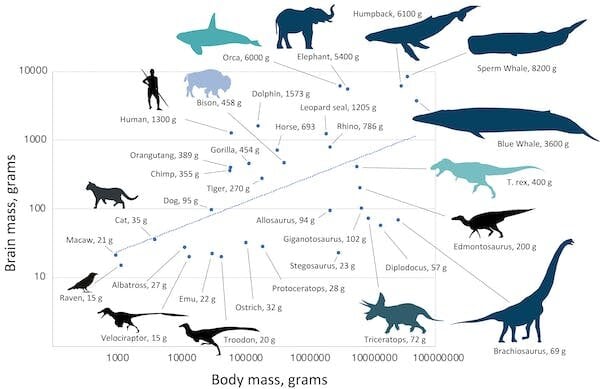

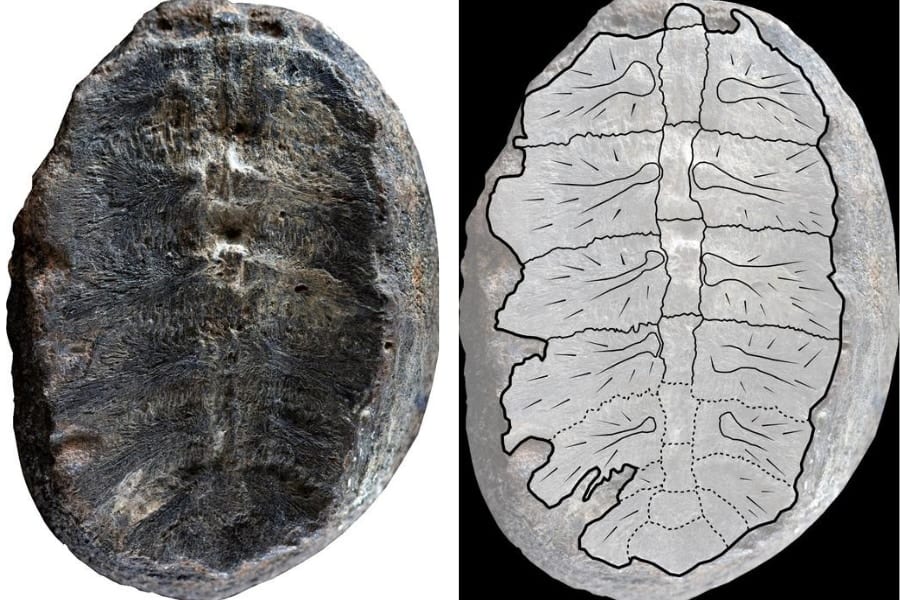

下の図は体の大きさと脳のサイズを比較したものですが、恐竜たちは哺乳類に比べて、脳のサイズが明確に小さいこと分かります。

比較的大きな脳を持つティラノサウルスでもわずか400グラムで、ヒトの脳はその3倍以上の1.3キログラムに達します。

もちろん恐竜の中には、小さな体で俊敏に動く小型種や群れを形成する社会性のある種もたくさん存在しました。

しかしロングリッチ氏に言わせれば、恐竜は、草食種も肉食種も総じて、脳は小さいまま体だけ巨大化させる進化を繰り返しているに過ぎなかったのです。

対照的に哺乳類は、恐竜ほど巨大な体を発達させはしませんでしたが、繰り返し大きな脳を進化させました。

脳の大きさだけが知性のすべてではありませんが、体サイズ比における脳の大きさは、高い知性を誇る動物の重要な要素です。

その代表的な例が、イルカやゾウ、そしてヒトを含む霊長類でしょう。

よってロングリッチ氏は「もし恐竜が生き残ったとしても、脳が少し大きくなったかもしれないが、天才的な進化を遂げることはなかっただろう」と述べています。

おそらく、恐竜たちが絶滅していなければ、その後も変わらず巨体に物を言わせて、生態系のトップに君臨し続けたはずです。

恐竜たちが闊歩する中にあっては、哺乳類たちも肩身が狭く、(実際に起きた)種の多様化は起きなかった可能性があります。

歴史にイフ(if)はありませんが、恐竜が生き残っていれば、哺乳類の繁栄も、霊長類の躍進も、ひいてはホモ・サピエンスの出現もあり得なかったかもしれません。

奇妙な偶然と幸運の重なりの末に、今日の私たちは存在していられるのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

まあ人間の知能は結局のところフィジカルでほかの種に対抗できない中で対抗する術として手に入れただけですからね。

哺乳類だってフィジカルでどうにか出来るならフィジカルでの進化を選んだんじゃないかと思います。

いやいや。同族に対する性淘汰って側面を無視して他の種との関係性だけ強調されても。心の社会を発達させて間男やって知能が伸びてから、GPUで物理演算するように擬人化って方法論で自然現象を理解する方向に転用して成功したから、さらに伸びたってあたりでしょ。

進化できたとしても人間(哺乳類)害ないから意味なくね?

大きくなる方向ではティラノサウルスに勝てない種類の恐竜の中から

知性を獲得して落とし穴掘ったりする方向に進む種が出てきても不思議ではないような?

恐竜は爬虫類ではなく鳥類との起源を共にし、鳥類の脳は哺乳類と違い線条体でかつ神経線維密度が3倍以上と聞くが、それなら時間とタイミングで高度知能も無理ではないと思えるが。鳴禽類の鳴き声も実は会話だとの研究もある。卵生から胎生への変化も遺伝子研究から乗り越えられない壁ではないと。恐竜のイメージから結論ありきの話になってはいまいか。

恐竜の中でも賢い連中は隕石の衝突前に危険を察知して地球を脱出し、さっさと他の星系に移住したんじゃまいか?

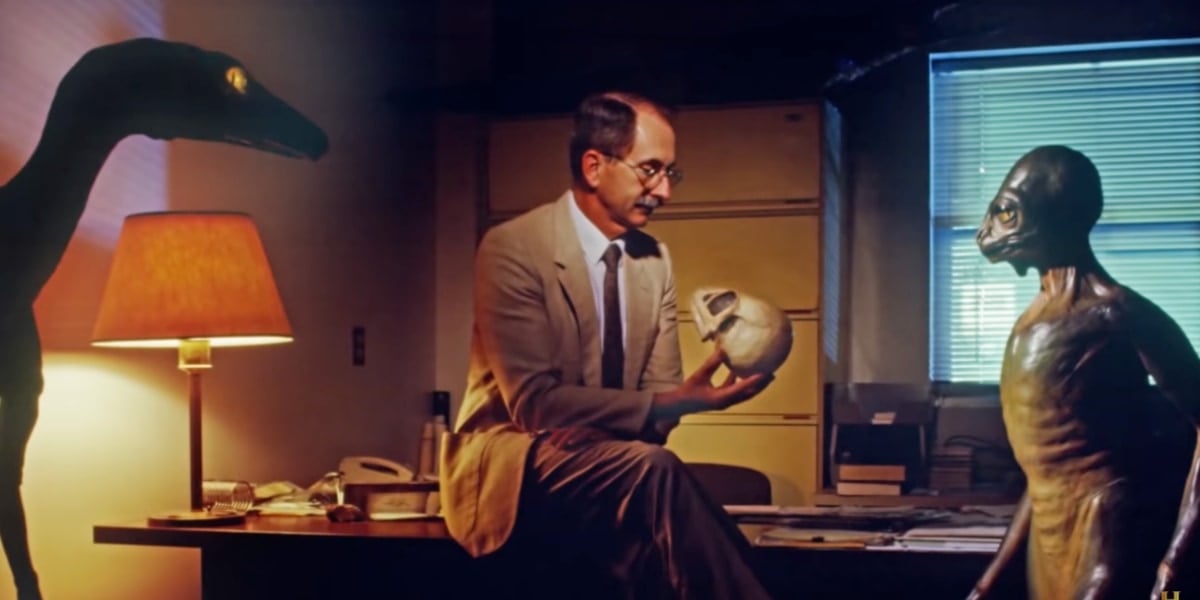

SF作家の興味を引いた言われても、日本のSF作家の豊田有恒の『ダイノサウルス作戦』って1979年発表の小説のが早かった。

恐竜人間かぁ〜ちょっとこえー