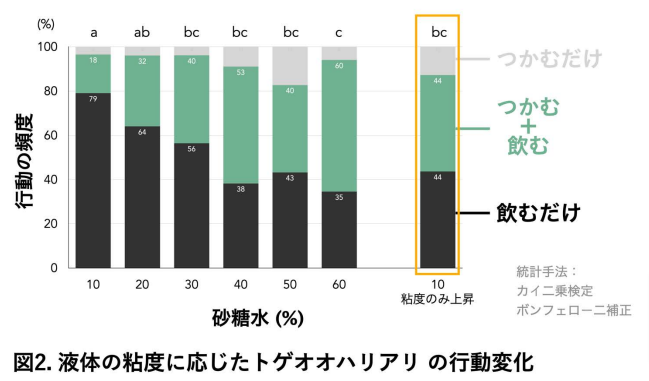

粘度によって運搬方法を使い分け、運搬効率を高めていた

最初の実験では、砂糖水の糖度(10~60%)を変えてトゲオオハリアリの行動を観察しました。

その結果、トゲオオハリアリは低糖度の時に「飲む行動」を頻繁に行い、高糖度の時に「つかむ行動」を頻繁に行いました。

ではトゲオオハリアリは、砂糖水の何を感知して運搬方法を変化させているのでしょうか?

一般的に液体(ここでは砂糖水)の糖度が高ければ高いほど、粘度も高くなります。

そのため研究チームは、砂糖水の「粘度」が関係していると予想しました。

そこで次の実験では、10%砂糖水の粘度だけを40%砂糖水と同等まで上昇させたエサを作り、10%砂糖水の通常タイプと粘度上昇タイプでトゲオオハリアリの行動を比較しました。

その結果、トゲオオハリアリは、通常タイプよりも粘度上昇タイプの砂糖水に対してつかむ行動をよく行うようになりました。

このことは、予想通りトゲオオハリアリが、エサの粘度によって飲む行動とつかむ行動を使い分けていることを示しています。

また、トゲオオハリアリは他の昆虫と同様、糖度が上がって粘度も高くなるほど、砂糖水を飲むスピードが遅くなることも分かりました。

この結果から、トゲオオハリアリは、飲むのに時間がかかるエサを採餌する際に、つかむ行動に切り替えていると考えられます。

トゲオオハリアリはまず液体のエサを飲んでみて、そこで粘度を精査し、その粘度に応じて運搬方法を切り替えている可能性があるようです。

さらに今回の研究では、1度の採餌で1匹のアリが持ち帰る砂糖の量(カロリー)の推定も行われました。

その結果、糖度が高い(=粘度も高い)時には、つかむ方が飲むよりも持ち運べる量が格段に増えると分かりました。

つまりトゲオオハリアリは、糖度と粘度が高い時につかむ行動へ切り替えることで、採餌の効率性を上げていたのです。

今回の研究では、トゲオオハリアリが粘度によって運搬方法を変化させていることが初めて明らかになりましたが、その切り替えは採餌効率を高めるものでした。

道端で行列を作っている小さなアリたちのちょっとした行動の違いには、合理的で確かな理由があったのですね。

藤岡氏は今後、巣までの距離や天敵の存在でアリの反応がどのように変化するのか、またなぜ液体のエサをつかめるアリとそうでないアリがいるのかを調査したいと考えています。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)