祭りのような賑わいを見せていた相撲小屋

江戸時代の大相撲は勧進相撲という名目で行われており、あくまで寺社が資金を調達するための興行という名目でした。

当初幕府は浪人集団との結びつきが強いという理由で、勧進相撲を規制しようとしていたのです。

しかし1657年、明暦の大火が発生すると状況は一変します。

火事によって多くの寺社が全焼したことにより、寺社の再建を行う必要に駆られました。

それでもなかなか勧進相撲の許可は下りず、1684年にようやく勧進相撲に興業が許可されたのです。

当初は興行の舞台となる場所は江戸中の神社や寺社であり、場所も時期も不定期で行われていました。

しかし18世紀半ばに季節ごとに年4回に固定されるようになり、場所も徐々に回向院(東京都墨田区)に定着するようになっていったのです。

その理由を紐解けば、両国橋という“動脈”に通じる立地が、回向院の選定を決定づけました。

というのも回向院は江戸市中のどこからでも足を運びやすい絶好のロケーションに位置します。

隅田川に架かる両国橋は、東西を結ぶ江戸のメインストリート。

天保年間(1831年から1845年)の記録によれば、両国橋を行き交う人々は日に20,000人を超えたとのこと。

この絶え間ない人の流れが、勧進相撲の観客動員に寄与したことは想像に難くないでしょう。

さらに、回向院の境内に仮設された相撲小屋の存在もまた、興行成功の鍵でした。

この仮設小屋は、興行ごとに寺社奉行に申請され、その都度建てられては解体されたのです。

その規模は間口18間(約32.4メートル)、奥行20間(約36メートル)という堂々たるもの。

江戸の相撲ファンたちは、この簡易ながらも計算し尽くされた空間に集い、歓声を上げました。

興行当日の賑わいは、まるで祭りのようだったと想像されます。

広場には茶屋が立ち並び、観客たちは相撲の合間に一服の茶を楽しんだことでしょう。

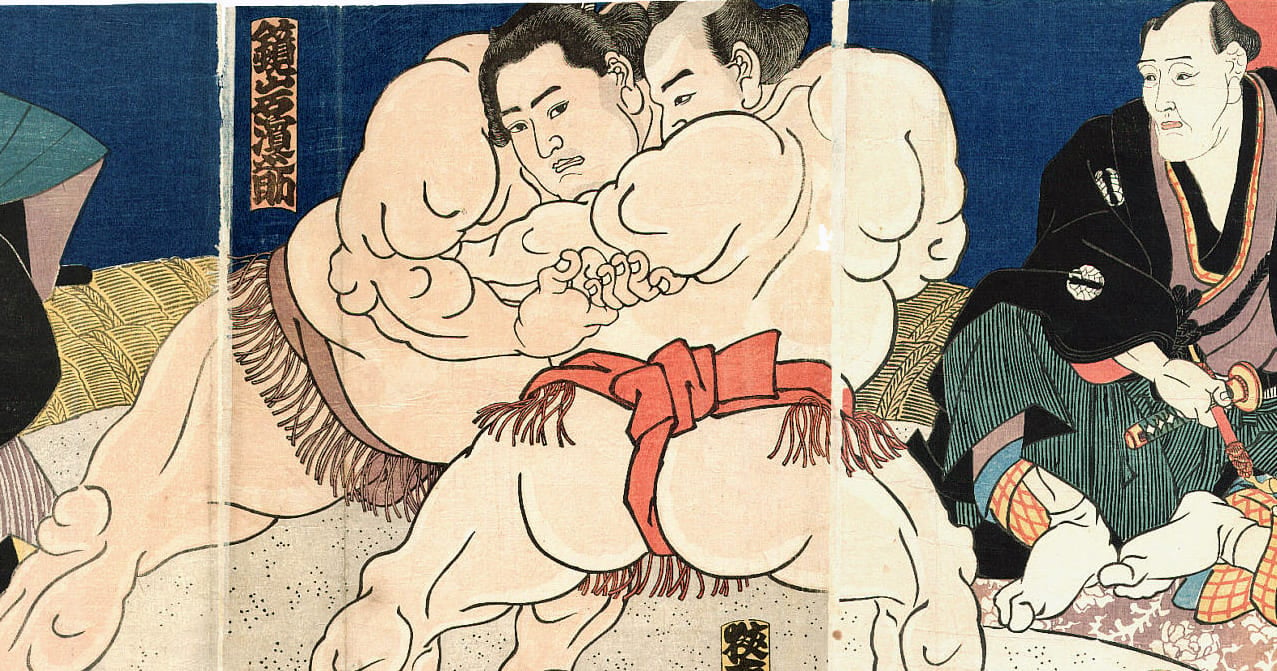

山門をくぐれば、右手にそびえる幟と土俵の櫓。近世の浮世絵には、その風景がありありと描かれ、当時の熱気を伝えてくれます。

こうして、回向院は単なる興行の場ではなく、江戸の文化の一端を支える存在となりました。

隅田川の風がそよぐ中、両国橋を渡る庶民たちの喧噪とともに、回向院の土俵は江戸の夢を映し続けたのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)