土俵にかぶりつく観客、中には力士に酒を振舞うものも

それでは江戸の庶民は勧進相撲をどう楽しんだのでしょうか。

その情景を少し覗いてみましょう。

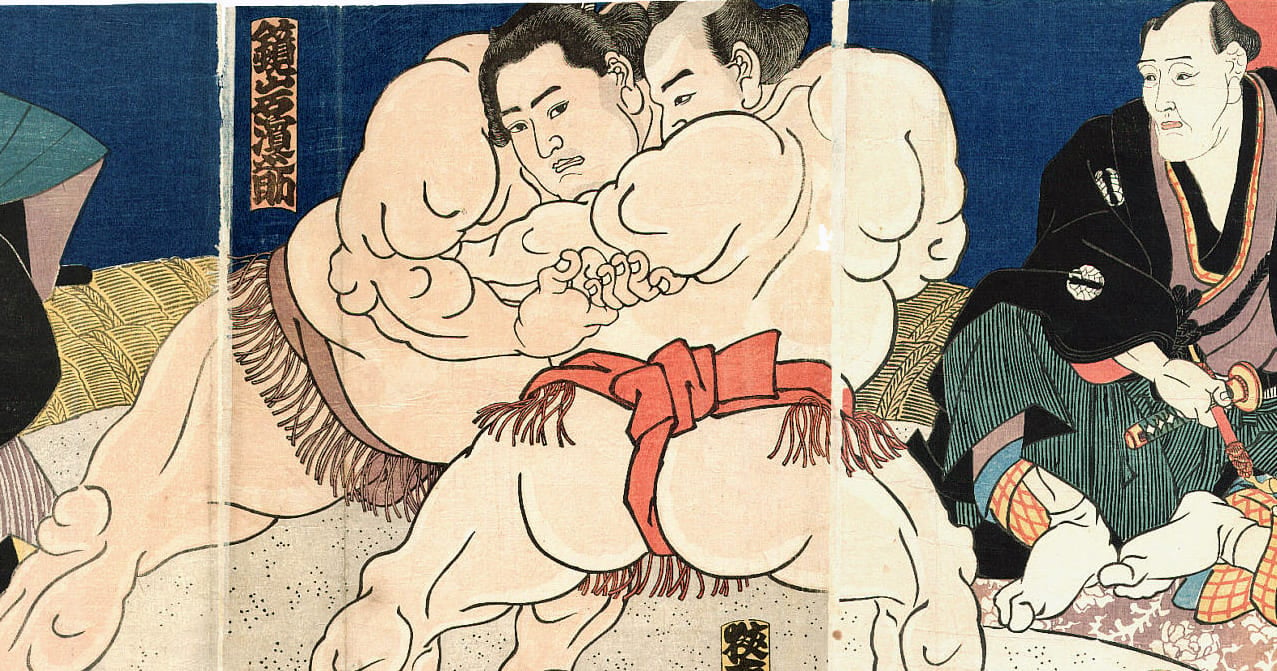

幕内力士たちの取り組みが行われる両国の桟敷席。

早朝の太鼓の音が相撲観戦の幕開けを告げると、観客は早々に寝床で軽く腹を満たし、会場へと急ぎます。

そして、勝負が始まれば、声援は止まることを知らず、土俵にかぶりつきで力士の動きを追うのです。

勝敗が決まれば、割れんばかりの歓声が飛び交います。

特筆すべきは、応援の熱が物理的にも表現される「投げ纒頭」という習慣。

応援する力士が勝つと、観客は手元の着物やタバコ入れを土俵へ投げ入れます。

勢い余って周囲の人の着物を引き剥がし、それさえも投げ込む者もいたほどです。

これらの品は呼び出しが拾い、力士のもとへ届けられ、投げ主には感謝のしるしとして祝儀が返されるという粋なやりとりが存在しました。

また、桟敷席の特権として、富裕層の観客が自ら応援する力士を招き、酒食を振る舞うという宴も行われていた様子が浮かび上がります。

酒杯を交わす力士と観客、その賑わいは江戸の繁栄を映し出す一幕でもありました。

一方で、相撲熱は桟敷席に限らず、庶民の間でも高まっていきます。

特に江戸時代後期には、裕福な町人が力士を自ら召し抱える例が増加したのです。

これを幕府が禁じる通達を出すほどでした。禁令が出されるほど熱中した江戸の人々。

その熱狂は、相撲という娯楽を単なる観戦の枠を超え、コミュニティや文化を育む場へと押し上げたようです。

このようなこともあって、相撲は現代まで国民的なスポーツとして残り続けました。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)