問題が解けると絵馬に書いて奉納していた

江戸時代、日本各地に広がった和算は、農村から都市まで、人々の生活に根差した文化となっておりました。

高度な数学は三都(江戸、京都、大坂)に集中し、大坂では和算家・橋本正数(はしもとせいすう)が天元術を先駆的に理解し、その名を歴史に刻んでおります。

彼が創始した「橋本流」は、数学の技術を広め、後の和算家たちにも多大な影響を与えました。

一方、地方でも数学は重要な役割を果たしておりました。

城下町の武士が三都で学び、帰郷後に塾を開き、農民や豪商がその門を叩く姿が各地で見られたのです。

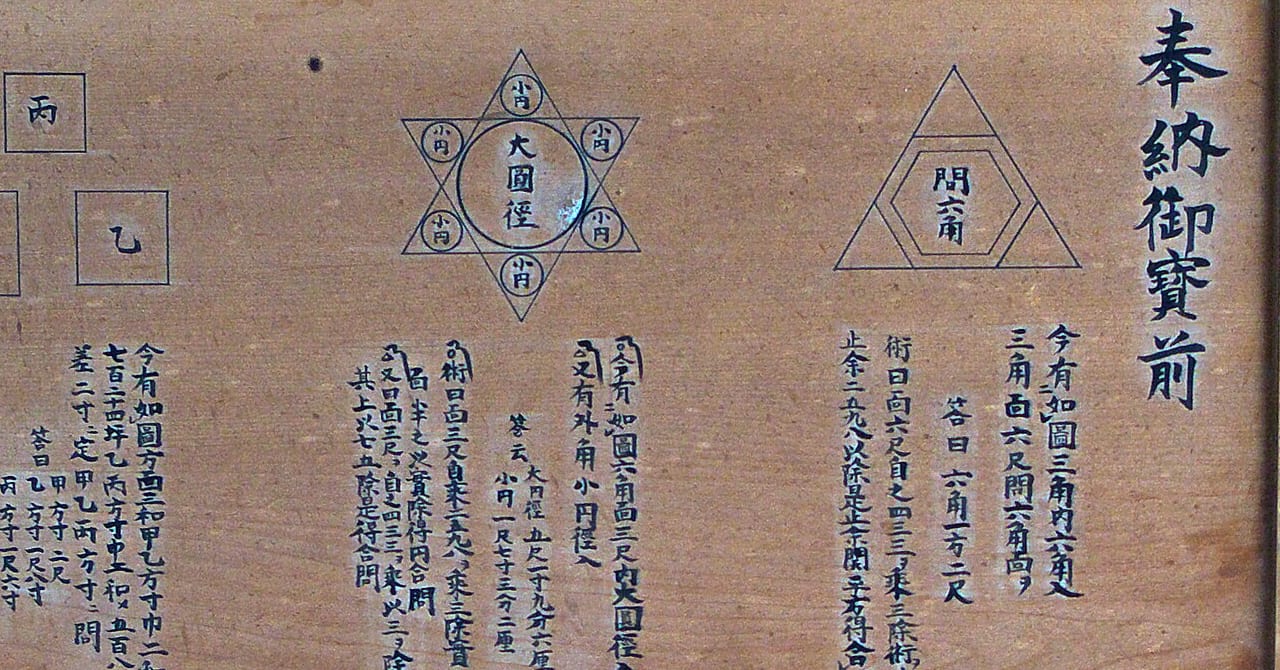

学びを深めた者たちは、新たな数学的成果を得ると、それを「算額」として神社や寺院に奉納しました。

この算額とは、数学の研究成果を示す美しい絵馬で、図形の配置や色彩が芸術的な側面も持つ代物です。

現存最古の算額は1683年、村山吉重(むらやまよししげ)によって奉納されたもので、栃木県佐野市の星宮神社に大切に保管されています。

算額は4つの段落で構成されており、上から問題文、答え、立式プロセス、問題文の一般解を与える文です。

ただし立式プロセスの段落に関しては、とても簡潔に書かれていたり省略されていたりする算額がほとんどと言われています。

これは当時の和算家が全員ラマヌジャンのように突発的なひらめきを用いて数学をやっていたからではなく、数学の考え方などが流派によって異なっており、他の流派に自分の考え方を漏らさないようにしたためです。

算額には、難解な数学の問題が書かれており、それらは和算塾の存在を示す広告塔としての役割を果たすと同時に、学びへの感謝とさらなる向上を願う象徴でもありました。

当時の数学者たちは技法を秘伝として守りつつも、木版印刷による数学書の普及によって、多くの人々に知識を広めたのです。

その結果、日本独自の数学研究スタイルである和算は、17世紀終盤に確立し、200年以上の間、独創性に富んだ研究成果を生み出し続けたのでございます。

算額が語るのは、単なる計算技術の向上ではなく、人々が学びに向けた情熱と、数学という学問が持つ美しさなのかもしれません。

和算の世界に広がる物語は、今なお鮮やかに私たちの心を魅了するのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)