オスの生殖機能は完全に失われていた!

チームは今回、博物館・昆虫館・アマチュア研究者の協力を得て、貴重なナナフシモドキのオスを7匹集めました。

このオス集めだけでも4年の歳月がかかっています。

次にこれらのオスがメスと交尾するかどうかを観察し、その後の繁殖成功率を調べました。

その結果、7匹中3匹のオスはメスと積極的に交尾を行い、精包(交尾を通じてオスがメスに渡す物質)も確認され、その後にメスは通常通り卵を産みました。

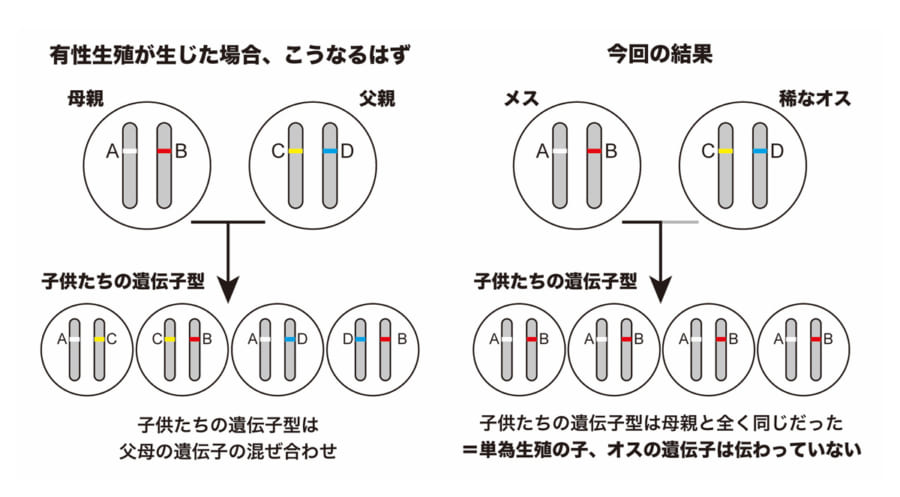

ところがDNA解析の結果、メスが産んだ卵から生まれた子どもの遺伝子は、すべて母親と同一のクローンでした。

つまりオスと交尾しても、父親の遺伝子は子供にまったく受け継がれていなかったのです。

そこでチームはオスの生殖器を詳細に調べてみました。

すると、オスの精巣は発達しておらず、正常な精子が形成されていないことが判明します。

一方、メスの体内にも異常があり、オスの精子を貯蔵する器官が退化していました。

これらの結果から、ナナフシモドキではオスが生まれても正常な生殖機能を持たないため、有性生殖が不可能な状態にあることが明らかになったのです。

研究者らは「ナナフシモドキではオスが稀に出現するものの、もはやオスとしての意味を為しておらず、有性生殖には戻れない状態になっている」と結論づけています。

「オス不要の未来」は生物界に広がるのか?

この研究は、単為生殖を続ける生物において、オスが完全に生殖機能を失う可能性を示した貴重な事例です。

オスが生殖に関与しなくなり、メスによる単為生殖が不可逆的に固定されることで、このナナフシモドキは「オス不要の進化」を遂げたといえます。

では、他の生物でも同じことが起こるのでしょうか?

実際、単為生殖を行う生物はナナフシ以外にも数多く存在し、同様の現象が報告される可能性があります。

しかしながら、単為生殖は母親のクローンを作り続けるわけですから、遺伝的な多様性に乏しく、クローン繁殖を続けていると有害な遺伝子が蓄積してしまうことも指摘されています。

そのため、単為生殖を行う種でも定期的に有性生殖をして、オスの遺伝子を導入することが種の存続にとって重要だと考えられています。

こうした点を踏まえると、オスが完全に不要になる生物種はそう現れないでしょう。

その一方で、ナナフシモドキにおいては単為生殖が過去30万〜50万年間も続いているとされています。

なぜナナフシモドキは単為生殖だけで、問題なく種を繁殖し続けられるのでしょうか?

チームは今後、この問題についても調査を進めていく予定です。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[Maplefea]「高速サビ取り」強力サビ取り剤【プロ仕様:速攻 高濃度 超強力 】錆取り剤 500ML大容量 サビ落とし インパクトデスケーラー 中性 低臭 速攻浸透分解 汚れを分解·除去し 輝きを高め 金属表面を簡単にきれいに 頑固なサビ対応 安全 自転車 工具 ハサミ 水回り](https://m.media-amazon.com/images/I/41En0h-sEAL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

逆に単為生殖であるはずのナナフシモドキのオスは

どのように発生しているんだろ?

ナナフシのオス、見てみたいな。

ナナフシのオスが未受精卵から生まれるって本当?