嚥下障害と「とろみ」の関係

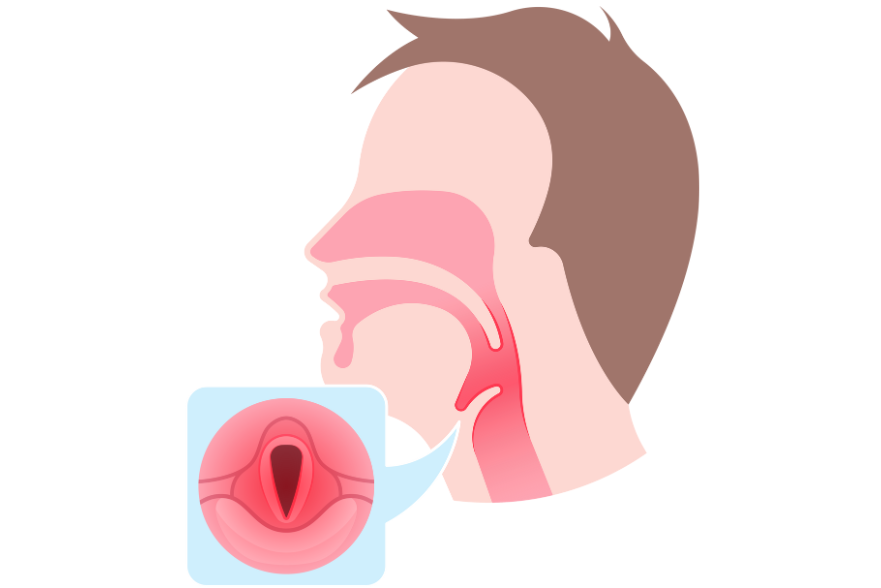

私たちは、普段何気なく食べ物を飲み込んでいますが、その過程は非常に複雑です。

食べ物は口の中で噛み砕かれ、舌を使って喉へ送り込まれます。

その後、気管と食道の分岐点にある「喉頭蓋(こうとうがい)」が閉じることで、食べ物が気管に入るのを防ぎます。

しかし、加齢や病気によってこの機能が低下すると、誤って気管に食べ物が入り、誤嚥を引き起こします。

特に液体は速く流れ込むため、気管に入るリスクが高くなります。

そこで役立つのが「とろみ」です。

とろみをつけることで、液体の流れをゆっくりにし、喉の筋肉が飲み込むタイミングを合わせやすくなります。

ただし、とろみが強すぎると逆に飲み込みにくくなるため、適切な粘度が求められます。

これまで、介護の現場では「経験則」に頼って食事のとろみを調整していました。

しかし、嚥下障害のある人にとって本当に安全で飲み込みやすいとろみの科学的な基準は、これまで十分に研究されていませんでした。

この課題に挑んだのが、今回の北海道大学の研究です。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)