生物のいない「海の砂漠」だったパンサラッサ海

なぜパンサラッサの中心ほとんどに生命がいなかったと考えられるのでしょうか?

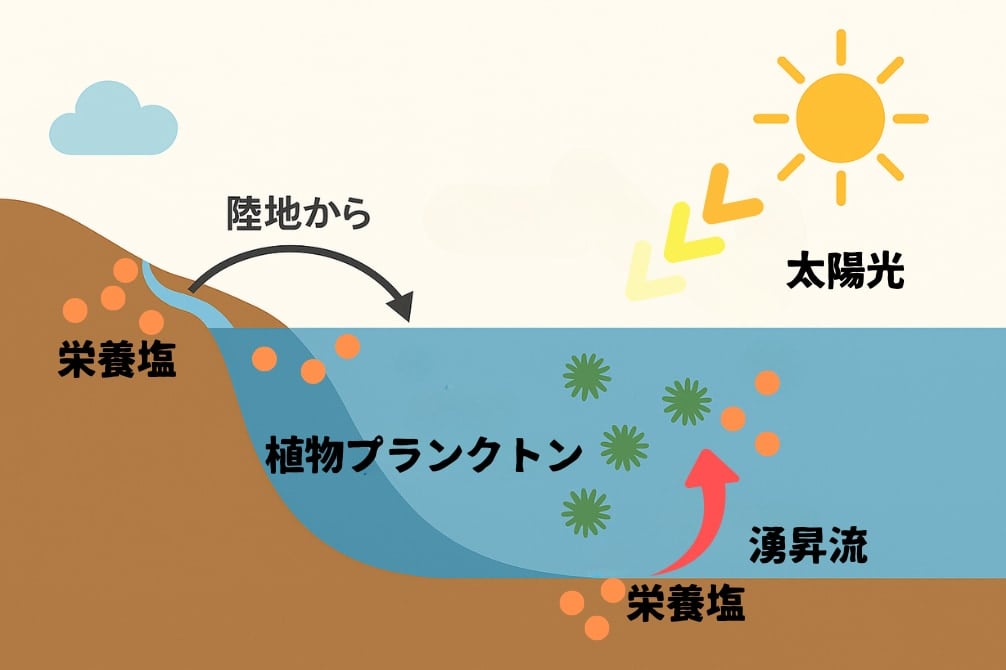

まず、海洋における生態系は「植物プランクトン」から始まります。これは、陸上でいえば草や木に相当する存在で、食物連鎖の土台となっています。植物プランクトンは太陽の光を浴びて光合成を行い、海の表層でエネルギーを生み出します。

けれども、光だけでは生きていけません。成長には、窒素やリンといった「栄養塩」が必要です。栄養塩とは、水に溶け込んだ無機養分のことで、プランクトンの栄養源となります。

こうした栄養塩は、主に2つのルートで供給されます。ひとつは、川などを通じて陸地から運ばれてくるもの。もうひとつは、深海からの湧き上がり(湧昇流)によってもたらされるものです。

ところがパンサラッサのような恐ろしく巨大な外洋の中央部では、この両方の供給が極端に乏しかったと考えられています。

陸地が遠すぎるため川からの栄養流入がなく、しかも陸地がないため海流の循環も弱く、深海からの栄養供給もほとんど期待できません。

そのためパンサラッサの中心では食物連鎖の基盤となる植物プランクトンが極端に少ない環境だった可能性があるのです。そしてプランクトンが少ないと、水の透明度は非常に高くなります。

沿岸部は多様な生物が集まる豊かな場所だったと考えられますが、超大陸パンゲアから離れた海は、水が透き通るほどきれいで、生き物がほとんどいない“海の砂漠”だったと推測されるのです。

こうした予測は、現代の海洋にある「海の砂漠」から示されています。

現代において大陸から遠く離れた巨大な外洋というと太平洋が思い浮かびます。たとえば、ハワイ周辺の太平洋亜熱帯循環域はその代表例です。ここでは海水が非常に澄んでおり、美しく見えますが、実際は栄養塩が乏しく、植物プランクトンの量が極端に少ないという状況です。

その理由は、太平洋の中心部は大陸から遠く、川からの栄養が届かないことと、亜熱帯循環によって表層の海水が閉じた系になっており、深海からの栄養も遮断されているためです。

そのため魚もあまり集まらず、大型の生物も育ちません。

このような条件は、パンサラッサ海のような過去の広大な外洋にも当てはまると考えられています。つまり、現代の外洋の観察を通じて、超大陸時代の海洋の姿を間接的に再構築できるのです。

パンサラッサ海を航海したらどんな感じになるのか?

パンサラッサ海は「静かな海」だったのか、それとも「激しい海」だったのか、この問いに対して、研究者たちはいくつかの手がかりを持っています。

まず、パンゲアのように大陸が集中すると、海洋における温度差や塩分差が少なくなり、結果として海流の形成が弱くなる傾向があります。

実際、シミュレーションでは、パンゲア時代の海は深層循環が鈍く、酸素が海底に届きにくかった可能性があると示されています(Hotinski et al., 2001)。

これは「スーパーアノキシア(超貧酸素)」と呼ばれ、生命にとって非常に厳しい環境です。

また、表層では広い水平面があるため、巨大な嵐が起こりうる条件は整っていたものの、気圧差や海水温のメリハリが弱かったため、現代のような激しい台風は少なかったという見解もあります(Kiehl & Shields, 2005)。

つまり、波も風もあったかもしれませんが、この海を航海した場合、何千キロ進んでも陸地はほぼなく魚もほとんどいない、海流もほとんどない、そんな静かな海を延々進むことになるのかもしれません。

広い海は、必ずしも豊かな海ではありません。「海の砂漠」は、今も過去も、命の限界を教えてくれる存在です。

しかし、このような状況にあったからこそ、超大陸の時代は生物の生息域が集中しており、種間競争が激化して、進化の速度が加速されたとも考えられます。

例えば、恐竜の初期の多様化や大型化は、このようなパンゲア時代の環境が関連している可能性があります。

またパンゲアのような巨大な大陸は、その下のマントルを加熱させ、後にマントルの上昇プルームを生み出します。これが火山活動の活発化を起こし、大量絶滅に繋がる気候変動の原因になったとも考えられます。

さらに小惑星の衝突においても、陸地が世界に散らばらず集まっていたことは、衝突の影響を生物が受けやすい状況にしていたとも考えられます。

パンサラッサのような広大な外洋は、単なる空白ではなく、この時代の進化の速度、さらには絶滅イベントとも繋がっていたのかもしれません。

こうしたことを考えると、地球のさまざまな側面が一繋がりとなっているのを感じますね。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)