量子の状態を表す地球儀

かつて、19世紀の物理学では「時間」と「空間」はまったく別物として扱われていました。

たとえば時間は「時計の針が刻む連続的な流れ」、空間は「山や川、あらゆる物体が存在する広がり」と考えられ、それぞれを切り離して議論するのが当たり前だったのです。

しかし20世紀初頭にアルベルト・アインシュタインが相対性理論を打ち立てて以来、時間と空間は「4次元の時空」として一体化される概念が主流になりました。

つまり、「私たちは3次元の空間に住んでいて、そこに時間がただ付け足されて流れているのではない。空間と時間は分けられない」という考え方が、長らく物理学を支配してきたのです。

ところが近年、量子力学をさらに深く掘り下げるうちに、

「実は空間と時間を最初から合体させなくてもよいのではないかのか?むしろ時間こそが“先”にあって、空間はそこから生まれてくる構造かもしれない」

という、新たな仮説が注目され始めています。

これを理解するうえでカギを握るのが単一量子ビットです。

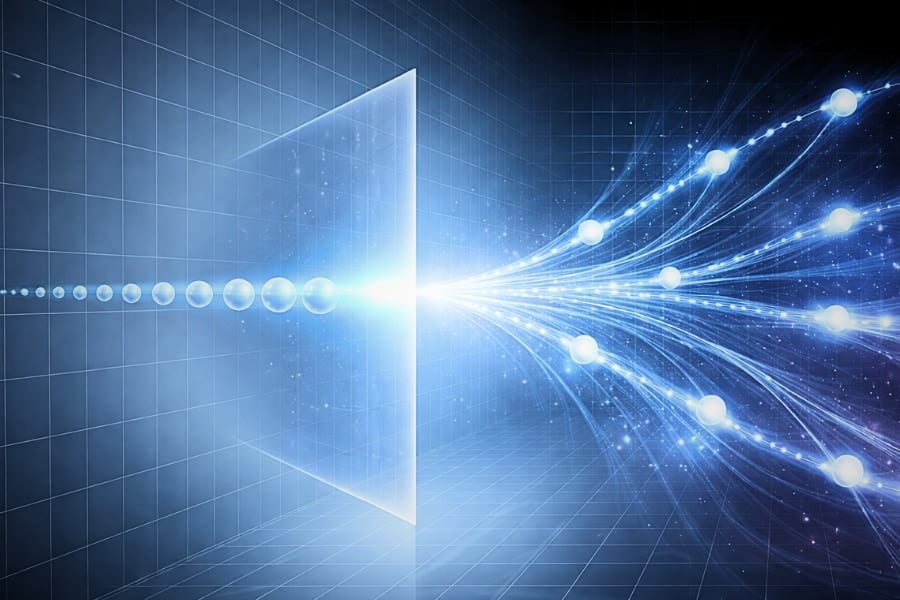

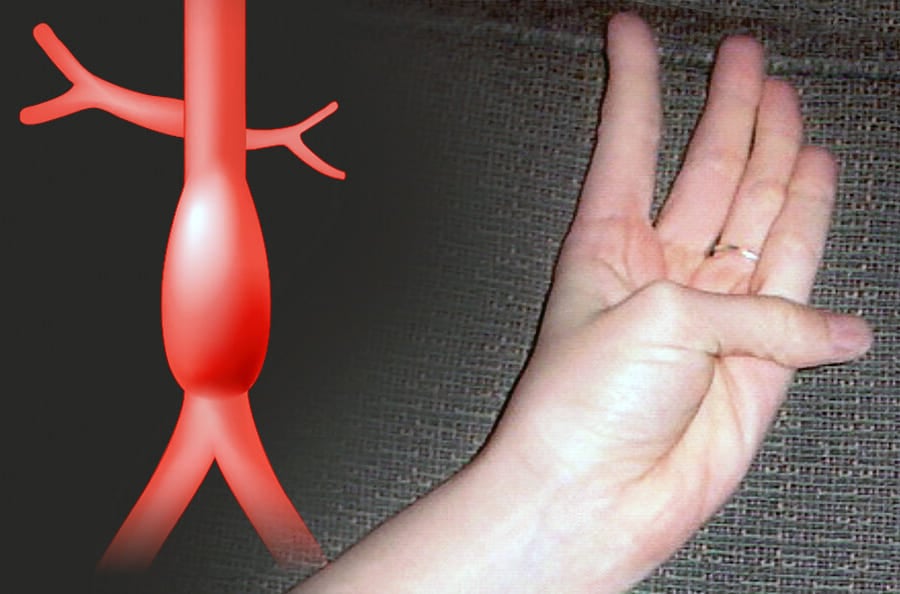

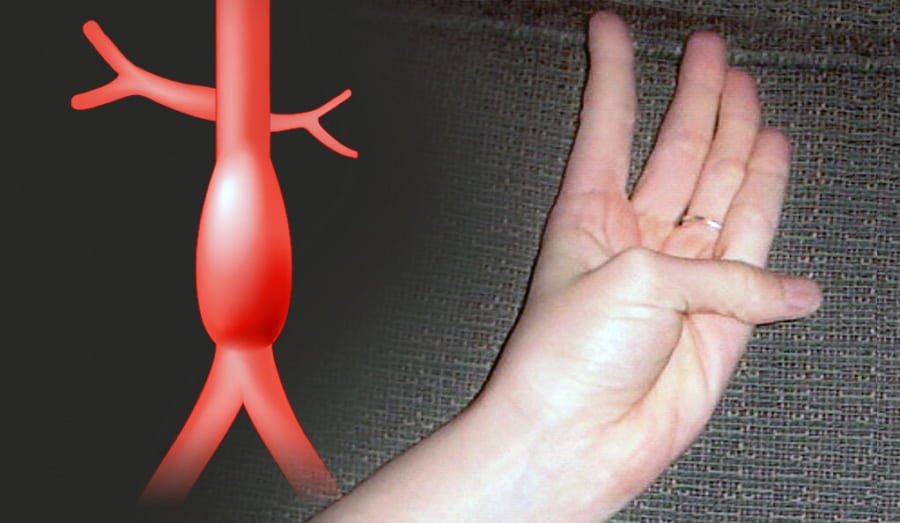

量子ビットとは、簡単にいえば「0」と「1」という二つの基本状態を同時に重ね合わせられる不思議な存在であり、その状態は「ブロッホ球」と呼ばれる3次元球面上の点として表現できます。

なにやら難しそうな概念が出てきましたが、その正体は至極簡単です。

私たちは無意識的にも「0」や「1」の状態(たとえば上向きスピンと下向きスピン)を、ある抽象的な“軸”の両極に置いています。

そして「両方が混ざった状態」を、その中間にあたる点と考えます。

これは理論的にも正しく、量子力学ではこのような状態を両極がある球として描きます。

たとえるなら、大きな地球儀を想像してください。

北極点そのものを「完全な0の純粋状態」とし、南極点そのものを「完全な1の純粋状態」とします。

すると、北極寄りの面積(たとえば日本に相当するあたり)に点を置くと、「ほぼ0だけれど、少し1が混ざっている」ような状態を示唆します。

一方で南極寄りに点を置いた場所(オーストラリアや南米の先端など)なら「ほぼ1だけれど、少し0が混ざっている」状態を表せます。

これらはいずれも“球の表面”にあるので、量子力学の文脈では純粋状態に相当します。

ところが現実の実験では、ノイズや外部環境との相互作用などの要因で、より確率的に混ざった状態(混合状態)になることがあります。

これを可視化すると、地球儀の表面を離れて“内部”へと入りこんだ点として描かれるイメージです。

たとえば、地球の中心付近に向かうほど「0と1がほぼ半々」に混ざりきったり、確率的にバラバラになっていたりする状態を表すのです。

日本の位置よりやや地下に潜った場所を思い浮かべれば「0寄りではあるけれど、かなり混ざりが進んでいて不確定さが増した状態」となります。

つまりこの球を使えば、目の前にある量子の状態がどんな感じにあるかをピタリと示すことができるのです。

私たちが、色と明るさと方向などを使ってグラフにまとめるのと同じように、量子状態のあり方を視覚化するための一種の三次元座地図とも言えます。

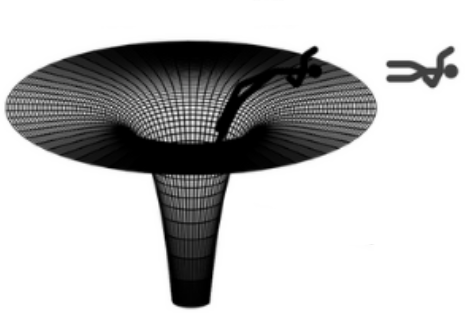

しかし、なぜわざわざ三次元という舞台が自然に出てくるのかという根本的な問いには、昔から多くの物理学者が魅了されてきました。

不思議な量子たちの状態が、人間が認識できる3次元に収まる義理はないはずです。

それこそ5次元や11次元に浮かぶ球体として数学的に出現したかもしれないからです。

もちろん、「二つの状態(0と1)」しかないのではなく「三つ以上の状態(0と1と2、あるいはさらに多く…)」を基本として持つ量子系を想定すると、その状態空間は単一量子ビットよりも高次元になります。

その場合シンプルな三次元モデルでは収まらなくなり、より高次元の幾何学的対象を使って状態を表現しなければなりません。

ところが0か1かの「単一量子ビット」は、あくまでも三次元球体というかたちで整理できるわけです。

ですが最も奇妙なのはこの先にあります。

ここからは、量子ビットに対して一定時間ごとに測定を行っていきます。

するとその測定結果から「時間から空間が出現する」とする結論が得られるのです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)