ジャンクフードのような食事は脳にどんな影響を及ぼすのか?

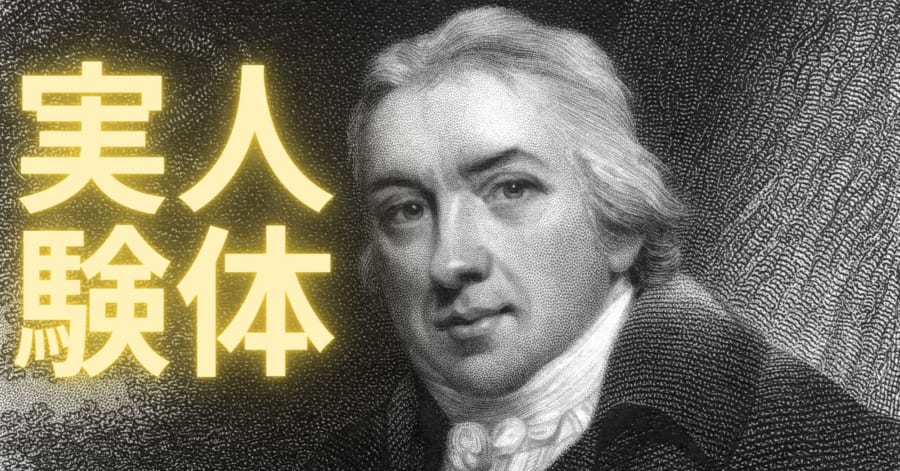

これまでに、マウスを使った多くの研究で、高脂肪・高糖質の食事(HFHS食)が脳の海馬という記憶に関係する部分を弱めることが明らかになっています。

海馬は「どこに何があるか」を覚える空間記憶や、方向感覚、学習能力に関係する重要な部位です。

たとえば、ある研究では、1週間だけジャンクフードを食べたマウスでも、迷路での「場所の記憶」が急に苦手になったという結果が出ています。

しかも、体重が増えるよりも前に脳の機能が落ちることが確認されており、これは単なる肥満の問題ではなく、食べた内容そのものが脳に影響を与える可能性を示しています。

しかし、こうした実験はあくまで動物実験です。

「人間でも同じことが起こるのか?」という点は、これまであまり研究されていませんでした。

そこで、今回のシドニー大学の研究者たちは120人の大学生を対象に、「人間の空間記憶力」と「食生活」の関係を科学的に調べようと考えました。

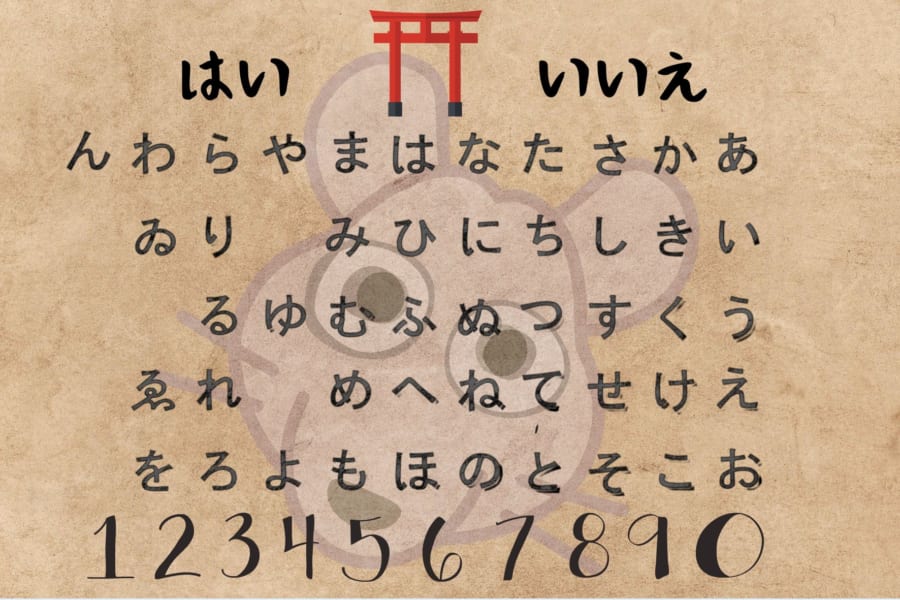

彼らが用意したのは、仮想現実(バーチャルリアリティ)で再現された巨大な迷路。

参加者はVRゴーグルを装着し、まるでゲームのような空間の中で「宝箱のある場所」を探します。

迷路にはランドマーク(目印)がたくさんあり、これらを覚えながら「どの方向に進めば宝箱にたどり着くか?」を学習していきます。

参加者はこの迷路を6回探索し、宝箱を見つける必要がありました。4分以内に宝物を見つけた場合、次の試験に進むという具合です。(出発点と宝箱の位置は、各試行で一定)

7回目の試験では、仮想迷路から宝箱が取り除かれ、目印だけを頼りに宝箱の位置を思い出し、印をつけるよう指示されました。

こうした試験は、私たちが現実の街で「以前来たことがある場所」を記憶を頼りに再訪することに似ています。

さらに、研究チームは参加者に食事アンケートを実施。

ここで得られたデータをもとに、「脂肪の多い食事」「糖分の多い食事」「両方多い食事」の3タイプに分け、迷路の成績との関連を分析しました。

また、短期記憶や計算力といった「一般的な頭の良さ」が影響していないかも調べるため、「数字を逆から言う」ようなワーキングメモリテストも行いました。

こうして、「空間記憶力」と「食生活」の純粋な関係性を調べる準備が整いました。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)