精子を活性化する『温度スイッチ』とは?

哺乳類の精子は「温度にうるさい」ことで知られています。

ヒトを含む哺乳類では、精子は体温より数℃低い環境で最も活発に生存します。

そのため、多くの哺乳類は精巣を体内より涼しい場所に配置する進化を遂げました。

(例:ヒトや大半の哺乳類は精巣が体外にあり、イルカは血液を背びれで冷却してから精巣に送り、ゾウは耳で血液を冷やします)。

一方で、受精の舞台となる雌の生殖器官(子宮や卵管)は体温より高めの温度環境です。

この「涼しい場所を好む精子」が「温かい場所にいる卵子」を受精できるのはなぜか――長年の謎でした。

もし精子が本当に高温に弱いのならば、雌の体内に入ると同時に活力を失ってしまいかねません。

少なくとも精子の寿命とされる1週間は生き残れないでしょう。

研究者たちは、精子が温度そのものを手がかりにして自らを活性化させているのではないかと考え、その仕組みを探りました。

精子が受精直前に示す激しい運動は「ハイパーアクティベーション(超活性運動)」と呼ばれ、卵の殻(透明帯)を突破するために不可欠です。

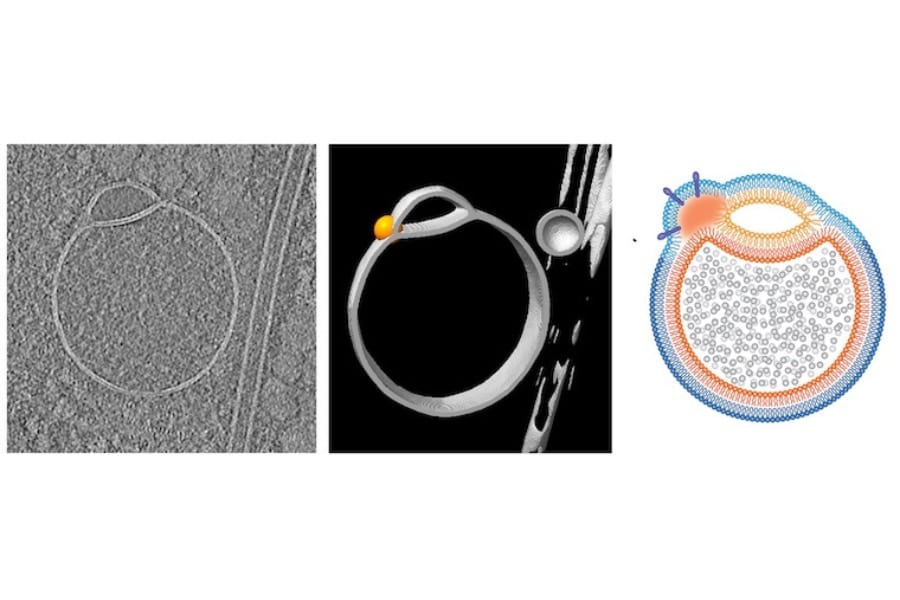

この超活性運動を引き起こすカギとして、精子の尾部に存在しある種のセンサーとして機能する「CatSper(キャットスパー)チャネル」というカルシウムイオン通路が知られていました。

CatSperは精子にカルシウムイオンを流入させ、鞭を打つような力強い尾の動きを生み出します。

実際、CatSperが欠損したマウスやヒトの男性は不妊になることから、CatSperは受精に必須の分子機構と考えられてきました。

しかし、どのような条件でCatSperが作動スイッチを入れるのかについては謎が残されていました。

従来は「女性生殖器内のpH(酸・アルカリ度)の変化」や「霊長類では卵子周囲の黄体ホルモン(プロゲステロン)」が精子を活性化すると考えられてきましたが、後者は霊長類以外の多くの哺乳類には当てはまらず決定打ではありませんでした。

そこで注目されたのが「温度」です。

オスの精巣がわざわざ低温に保たれている事実からしても、温度が精子のスイッチを入れる直接の要因ではないかと推測されたのです。

本研究の目的は、この推測を確かめ、精子が温度センサー機能を持つかを明らかにすることでした。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)