深海の調査領域に大きな偏りが

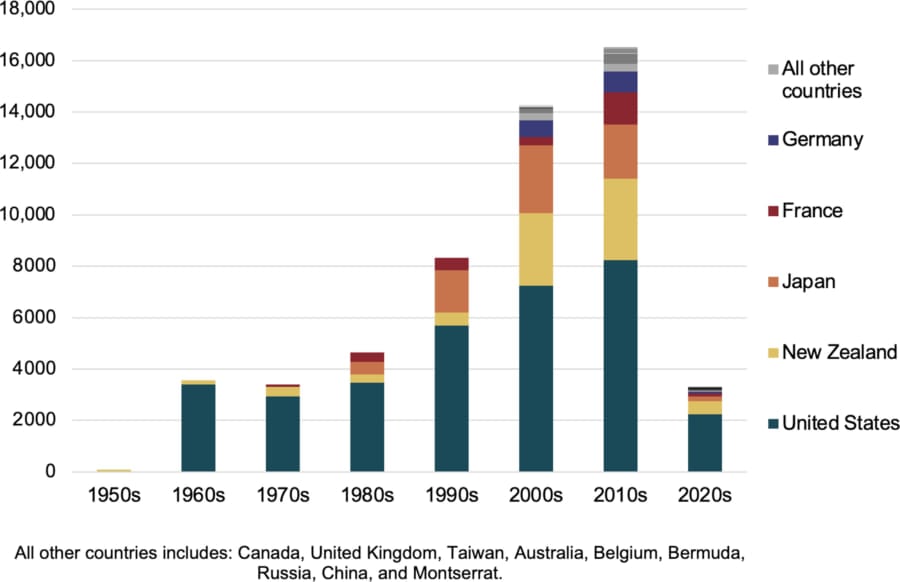

調査によると、1960年代には、全ての深海潜航のうち約60%が深さ2,000メートルを超えていましたが、その40年後にはその割合がわずか4分の1にまで減少していました。

しかし地球の深海の約4分の3は水深2,000〜6,000メートルの深さに広がっており、この変化は大きな偏りを意味します。

そして深海の理解に影響を与えているバイアスは他にもあります。

1960年代には、潜航活動の半数が現在の「公海(特定の国によって所有されていない、自由に利用できる海域)」で行われていましたが、2010年代にはその割合がわずか15%にまで減少していました。

現代の深海潜航の多くは「排他的経済水域(EEZ)」内で行われていますが、そこにも大きな偏りが見られています。

沿岸国から200海里(約370キロ)以内の海域で行われた35,000回以上の潜航のうち、70%以上がわずか3つの先進国、すなわちアメリカ、日本、ニュージーランドの海域で実施されていたのです。

また1958年以降の全潜航記録のうち、実に97%がアメリカ、日本、ニュージーランド、フランス、ドイツという5カ国によって行われていました。

加えて、深海底の地形的特徴においても、谷や尾根などは集中的に調査されてきた一方で、広大な深海平原や海山などの調査は不十分でした。

こうした発見は、深海の全体像を科学的かつ正確に理解するために、より包括的でグローバルな探査の取り組みが急務であることを物語っています。

研究主任のキャサリン・ベル氏はこう話しています。

「気候変動や将来的な海底鉱業、資源開発といった脅威が加速する中、これほど広大な領域に対する探査が極端に限られていることは、科学と政策の両面にとって重大な問題です。

深海の生態系とその働きについて、より深く理解することは、資源管理や環境保全の意思決定において不可欠です。

これらの推定結果は、深海を探査し、研究する方法そのものを根本的に見直す必要があることを示しています」

しかし「今から世界中で深海探査のプラットフォームを1,000以上増やしたとしても、地球の海底全体を視覚的に調査し終わるには、およそ10万年かかるだろう」とベル氏らは予測しています。

つまり、すぐに成果が出るような話ではありません。

それほどに地球の深海底は広大無辺な世界なのです。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

ガラスが深海の水圧に耐える謎を追って、もう33年。ガラスは一万メートルの深さに耐圧する。ガラス(アモルファス)は分子の集団が近接と遠隔で、それぞれのルールを持って動くことが分かっている。僕の統計学の表現を用いて言えは、フィシャーの分散分析の式は静的だが、これは動的としか表現できない。動的に偏りを棄却している。映画のトランスファーマに出てきた、鉄の流体のように。これは量子力学のエングリルメンタルのような世界だ。なぜか、遠隔で通信しあっている。証明はない。しかし、ガラスが水圧で圧壊すると粉に粉砕するのだ。分子間が破壊される満遍なく。このことはガラス分子が爆縮圧縮しているのに他ならない。これは、もう、想像つく、ガラス分子は深海では猛烈に動くはずだ。もし、動かなかったら、粉でなく普通に破壊されるはずだ。分子が近接と遠隔で規則正しく動き、何十億の分子が水分子の押し合いを無限のたらい回しにしているはずだ。海洋学を勉強してきたものは直感理解しているはず。水は偏りを異常に嫌う。水は情報をやり取りしているという眉唾もあるが、あながち棄却もできない。浮力の式を見て納得できる奴は嘘つきだ。水は情報をやり取りしなければ浮力は成立するはずながない。つまり、鉄分子の完全アモルファスは?多分、何百万メートルも潜るだろう。鉄の欠陥格子の弱点を補い、水分子のような共有結合を持つ鉄が作られるだろう。10万年?モフィアスの言葉「俺が弾丸をよける?」「気づいけば避けることもない」。