幼少期の虐待が右海馬を持続的に縮小させると判明

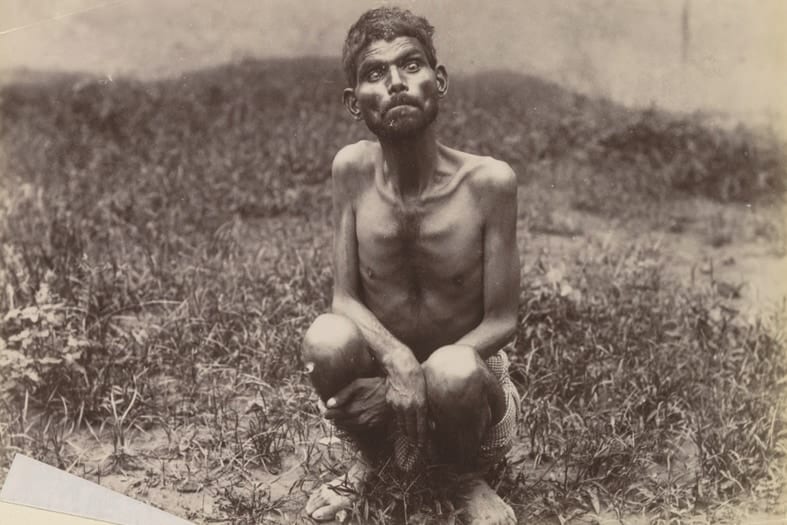

調査の結果、23%の子供が少なくとも1種類の虐待を経験しており、約4%が何らかの抑うつ症状、31%が何らかの精神障害を抱えていると分かりました。

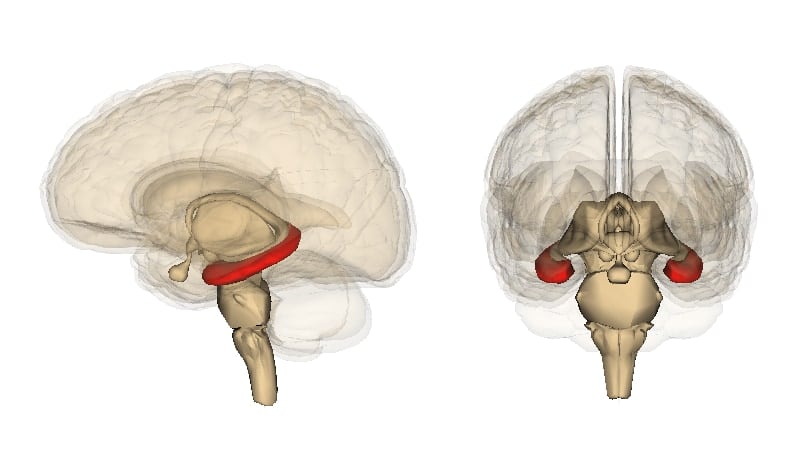

そして最も重要な発見は、右側の海馬の容積が、虐待を受けた子どもで成長を通して小さい傾向を示したという点でした。

通常、海馬の容積の発達は加齢とともに増加し、思春期にピークを迎えてからはゆるやかに安定または減少していく傾向があります。

ところが、高虐待群の右海馬では、その成長の開始点が低く、全体的に容積が抑えられたまま推移することが示されました。

さらに驚くべきは、この傾向が思春期(17歳前後)まで持続したということです。

つまり、成長とともに「追いつく」ような回復傾向は見られなかったのです。

この関連性は、思春期の抑うつ症状の有無や、海馬容積に影響する遺伝的要因を統計的に調整した後でも有意でした。

一方、左側の海馬については、統計的には有意な差は認められませんでした。

海馬は脳の左右に存在しており、各側でやや異なる役割を持つとされています。

一般に、右海馬は空間的記憶やストレス応答に関わる機能が強く、左海馬は言語的記憶や事象の記憶に関係しているとされます。

そのため、今回の研究で右海馬にのみ有意な容積の縮小が見られたのは、幼少期の虐待がもたらす慢性的なストレスが、特に右海馬の発達を阻害しやすい可能性を示しているのかもしれません。

今後は、さらなる追跡によって成人期の脳構造・機能や認知・精神状態への影響、さらには社会的成果(たとえば学業の達成度、職業的安定性、対人関係の質など)への波及を検討する必要があるでしょう。

子ども時代の環境が、その人の記憶や感情の処理に関わる脳の機能そのものに長期的な影響を及ぼす。

そんな事実を、私たちはもっと真剣に受け止めるべきなのかもしれません。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

治らない障害は治らない分本当に厄介ですからね。

治る障害も困りますが。

似た話はネズミとかにもあった気がするけど、

進化的な背景が知りたい。

虐待親の元での生存率を高めるための防御的反応なのか、

あるいは逆に、虐待されたせいで成長がうまく行かなかった結果なのか

まさにわたしはこれです。感情がうまくコントロールできないときがあります。

いじめられるような個体は何かしら理由があり、排除される(反社会的になる)機構がある方が種全体としてはの有利ってわけですかね。

親が子どもへの虐待を正直に答えるとは思えませんでしたが,元論文を見ると親の95%は母親なので納得しました。10歳前後から3年後と6年後に追跡調査というのは貴重な研究だと思います。

可能ならば,20~30年後にその子供の海馬に対する世代を越えた追跡調査に期待します。

あるいは,脳ドックで海馬を見れば,子供時代の虐待の有無が判明するのでしょうか?