なぜ体罰肯定理論は根強いのか?

伝統的な雰囲気の過程では「殴られないで育つとロクなやつにならない」「叩かなければ言うことを聞かない」という主張を耳にしたことがある方も多いでしょう。

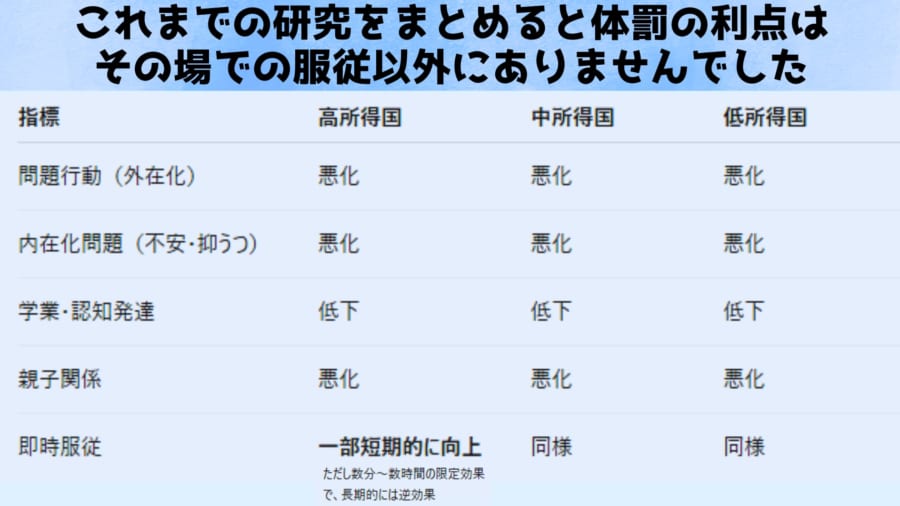

実は、体罰によって子どもが一時的におとなしくなったり、親の要求に従ったりする即時的効果は、どの国でもある程度確認されています。

上の表を見てもわかるように、高所得国・中所得国・低所得国を問わず、「体罰を受けると短期的には言うことを聞くようになる」という研究結果は存在するのです。

しかし、ここで重要なのは、その効果がわずか数分から数時間程度にとどまるという点です。

親側から見ると「叩いたらすぐに静かになった」「急に言うことを聞いた」と感じるため、「体罰こそが有効なしつけ法だ」と思い込んでしまいやすくなります。

さらに文化的・社会的な背景として、体罰が当然とされてきた地域や世代では、「自分も叩かれて育ったのだから」「叩くことが愛情の証だ」という考えが根強く残っていることも大きな要因でしょう。

学校内の体罰を総括したレビューでは、叩かれる子どもほど問題行動と成績低下が同時に進行し、米国二つの縦断コホートでは体罰を受けなかった群の方が IQ が平均で 2.8〜5 ポイント高く伸びました。

(※中低所得の国を調べた今回の調査では認知機能の悪化はみられませんでした。米国との調査とはこの点において異なります)

92 か国から集めたメタ解析でも、体罰が学業・言語能力・実行機能を向上させた例は皆無で、むしろ平均値を下げるという結果しか得られていません。

発達障害や知的障害のある子どもは体罰を受けやすいばかりか、症状の悪化と学校適応の失敗がより顕著でした。

これらのエビデンスは、体罰が本来解決したかったはずの学力不振や行動問題をむしろ長期的に悪化させ、子どもの将来に重いコストを課すことを示しています。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

ムカついたときにムカついたやつを胸がスカッとするまでぶん殴る、これが最高の娯楽なんだよって某ゲームのラスボスさんが言っていましたね。

それは事実だと思います。

なので子供のために殴っているのではなくて、自分のために殴っているのですね。

気持ちよくなるために殴っているわけです、他に気持ちよくなることがあれば殴らないと思いますよ。

正義に人が酔いがちなのもそれを大義にして相手を殴り倒せば気持ちよくなれるからです。

子供への体罰に教育的効果はあるのか?これを言い換えると、人間への暴行・傷害に教育的効果はあるのか?となる。このように包括的にとらえると、問いの性質がガラリと変わる。

たとえば、大人同士の人間関係において、「言うことを聞かせるために殴った」と言えば、それはただの暴行事件になる。では、それが「子供に対して」「教育目的で」行われたら、なぜそこに特別な正当性が認められうるのか。この二重基準こそが、体罰容認論の根底に潜む認知の歪みではないだろうか。

「体罰に教育的効果があるのか」という問いに対するエビデンスは、当記事の通りだ。

これに加えて、単なる教育技法の評価ではなく、「暴力が正当化されうるのか」という、もっと広い倫理的・社会的文脈で捉え直す必要がある。これは子育てや教育の問題にとどまらず、私たちがどんな社会を目指すかという根本的な選択の問題なのだ。

私たちは、暴力なしでも子どもと向き合い、共に育ち合うことができると信じられるか。その問いにどう答えるかが、社会の成熟度を示す鏡になるのではないかと感じている。

大人になってから不注意で頭をぶつけたりした瞬間に、昔親に殴られた時の悲しみや怒り憎しみがフラッシュバックしてどうしようもなくつらい。一生こうなんだろうなと思う。

毒親と言うワードを作った子ども達の方が賢かったんだな。

でもZ世代って腐ってるよね

ゆとり後期もうざいよね

外出るとクソ世代に遭遇する時代になってしまった。

今の中高生も変だよ。天敵がいないからノビノビしてるよね。野比のび太

ノビノビしてるなら良いことじゃんw

俺達世代が窮屈すぎただけなんだよ

16項目ではまだわからん

1000項目調べたら体罰受けたほうが良い結果が多いかもしれないよ

強い男を育てるなら体罰は必要だと個人的には感じる

お前の言う「強い男」はローカル社会の一面において強みを発揮してるように見えるだけで、グローバル社会の競争には全く耐えられん。なのでそんな人材育成論は不要。

こういう研究って体罰=悪との結論ありきだったりするから胡散臭いよね

ホントそれ

都合のいいデータしか載せてなさそう

他に言っても聞かない猿に一時的にでも言うことを聞かせる方法があるなら教えて欲しい

特に手出しができないことを知ってて調子に乗ってる猿を相手に

世界で一番怖い鬼の形相

体罰がなかったら全部のデータで高評価だったの

体罰が悪という前提の論文だろ

現代ではスポーツ科学、心理学、社会学、果ては組織論みたいな立場からも様々な論文がでていて「体罰は悪」というコンセンサスが出来上がってる。それが気に食わない、これからも体罰を続けたいと思うなら「体罰は正義」という前提で研究して論文を書いてみればいい。まぁ上記の分野の研究の無数の前提を覆せないだろうから見向きもされないだろうけど。