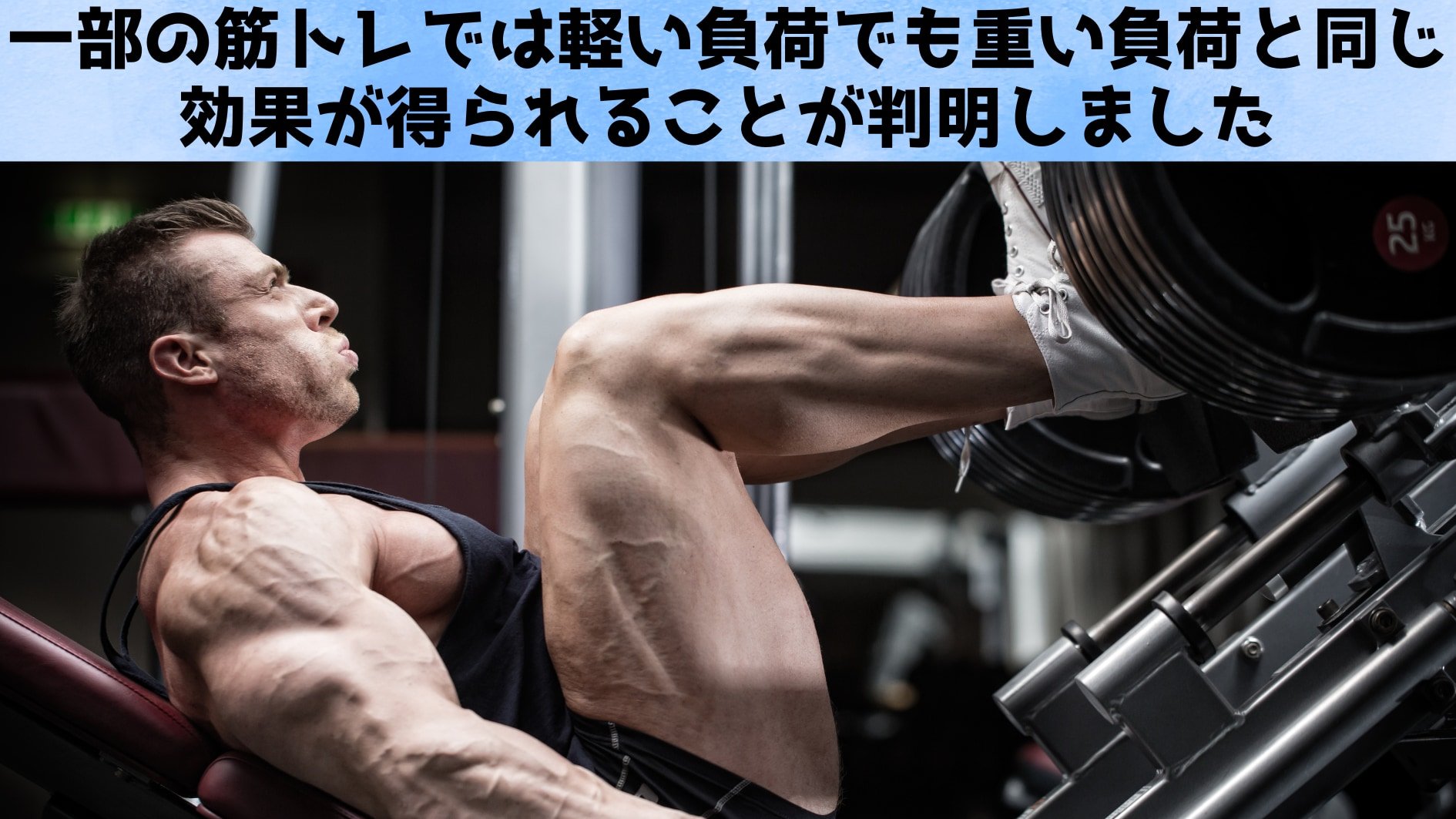

限界まで追い込む──それだけでいい?

今回の研究により、「限界まで追い込むのであれば軽い重量でも筋肉を太くできるし、ある程度の筋力もつけられる」ことが示されました。

従来から知られていた「低負荷でも筋肥大はできる」という現象が、筋力の向上(特に複数関節を動員する大きな筋力発揮)にも及ぶ可能性が示唆された点で、画期的な知見と言えます。

研究チームも「これまで『重さは違っても筋肥大は同じ』と言われてきたが、多関節の筋力も同様に伸びる可能性がある」と述べ、軽負荷トレーニングによる筋力アップ効果に注目しています。

特にトレーニング経験者でこの傾向が確認されたことで、「高重量を扱わなければ筋肉も筋力も伸びない」という一般的な常識を改める必要性が出てきたと言えるでしょう。

では、なぜ軽い負荷でも筋肉が発達できるのでしょうか。

その鍵はトレーニングの「努力強度」にあります。

筋肉を大きくするためには筋線維に十分な負荷刺激を与える必要がありますが、それは必ずしも重いバーベルでなくても構いません。

重要なのは筋肉を疲労困憊させることです。

軽い重量でも回数を重ねていって最後には持ち上げられなくなる(オールアウトする)状態に達すれば、筋線維は十分な刺激を受けたことになります。

今回の結果はまさにその理論を裏付けており、研究者らは「広い反復回数の範囲で筋肥大は達成可能である。ただし努力を惜しまず各セットを限界まで行った場合に限る」と強調しています。

適切なフォームを保った上で限界まで追い込むことさえできれば、重量設定そのものは柔軟でよいというわけです。

これはトレーニング方法の幅を広げる心強い知見です。

さらに今回の研究では、軽負荷トレーニングによって筋肉中のサテライト細胞が増加することも確認されました。

しかもその増え方は高負荷の場合と変わらず、細胞レベルでも軽い重量のトレーニングが効果を発揮していることを示しています。

このような分子生物学的裏付けが得られたことにより、「重い重量を使わないと筋肉が本当に大きくならないのではないか」という疑念に対しても科学的な説明がつきます。

実際、筋肉の成長にはサテライト細胞の役割が重要であることが知られており、筋線維に新たな核(マイオニュークレイ)を供給して筋肥大を可能にするプロセスに関与します。

今回、高負荷・低負荷の双方で遅筋線維のサテライト細胞プールが拡大したことは、軽い負荷でも筋肉の基礎的な適応メカニズムがしっかり働いていることを意味します。

研究チームはまた、本研究の実験デザインが実際のトレーニング現場に即したものである点を強調しています。

今回の被験者は両脚でそれぞれ異なる負荷を試しましたが、いずれも毎セット限界まで行うという点では共通していました。

総ボリュームは軽負荷が1.4〜2.9倍と大きくなりました。これは研究者が“現場同様にセットはそろえ、ボリュームは結果として差が出る”設計を意図したためです。

これは通常の筋トレでも行われる方法であり(高重量ならセットあたりの回数が少なく、低重量なら多くなる)、意図的に総ボリュームを制限しないことで現実的な条件を再現しました。

その結果、低負荷条件が本来持っている効果を引き出せたと考えられます。

研究者らは「本研究のアプローチは“現場の筋トレ”そのままで、複数セットを行う実際のシナリオを正確に反映している」と述べています。

言い換えれば、研究室レベルの実験ではなく現実のジムでのトレーニングそのままの条件で比べても、軽い負荷は十分に健闘したということです。

ただし、高負荷を使う利点が全く無くなったわけではありません。

今回、レッグエクステンション(膝関節の伸展動作)の筋力向上では高負荷の方が優れていましたが、これは動作が単関節で神経系の適応が大きくものを言う場面では依然として高重量が有利なのかもしれない、と研究チームは分析しています。

高重量を扱うことでより大きな神経系の興奮や筋出力の向上が得られ、特に特定の筋肉だけを使う種目ではその差が表れやすい可能性があります。

一方で、複数の筋肉・関節を使う複雑な種目では、高重量・低重量いずれの場合も全身的な適応(筋肥大やテクニックの向上など)が作用し、結果として筋力の伸びに大差がなくなると考えられます。

実際、先行研究でも未熟練者に対しては高重量の方が筋力向上に有利とされてきましたが、熟練者では低重量でも工夫次第で同等の効果が得られる可能性が示されています。

筋力発揮のメカニズムは一様ではなく、筋肥大によるもの、筋線維の動員効率が上がるもの、神経系の順化によるものなど様々ですが、軽負荷トレーニングは主に筋持久力や筋肥大を通じて間接的に筋力を底上げし、高負荷トレーニングは神経的適応で直接的に筋力を引き出す――といった違いがあるのかもしれません。

この点については今後の研究課題ですが、少なくとも「高重量でなければ筋力はつかない」という伝統的な信念は必ずしも当てはまらないことを本研究は示唆しています。

重いバーベルを持ち上げるのは怖い、器具がない、自宅で手軽に鍛えたい――そうした事情でトレーニングを諦めていた人々にとって、今回の結果は希望を与えるものです。

実際、著者らは「筋肉を大きくするのに重い重量は必ずしも必要ではない。これはアスリートだけでなく一般の人々にも当てはまる重要な発見だ」と述べています。

筋肉さえ疲れるまで追い込めば、自分にとって20〜30回で限界が来る重さ(例:5 kg前後の人もいる)でも効果を得られる可能性があります。

私たちの身体は思っているより柔軟で、多様なアプローチに適応できるようです。

「ローマに通じる道は多い」ということわざがありますが, 研究チームも今回の成果をまさにこの言葉で表現し、異なる負荷設定でも目標に辿り着けることを強調しています。

筋肉を太く強くする方法は一つではありません。

自分に合った道を選び、しっかり継続することが肝心だと言えるでしょう。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

低重量高回数では筋肥大しないという言説が通説になっているという前提に驚きです。

それでも当然筋肥大するという事が常識だと思っていました。ただそれだけだと単純に時間がかかることや、刺激に慣れてしまうためそれ以の複数のアプローチをとっている人が殆どだと思うのですが…

自分もアレ?と思って読み直したのですが、

記事序盤に”近年の研究から「もっと軽い重さでも、限界まで回数をこなせば筋肥大効果は遜色ない」ことも報告され始めました”とあるので、最近の通説はこっちで合ってると思います。(こういう使われ方の「近年」って結構な期間だったりしますし…)

今どき、筋肥大を目指した自重トレーニングや軽い器具でのトレーニングの方法なんて沢山紹介されてますからね

とりあえず、タイトルや見出しをキャッチーにするためかなと思いました。

結局は疲れるまでやらないといけないというきつい現実…。

楽はできないのね…。

高荷重×ローレップスのほうが集中してできるから、こっちのほうがいいと思うがね

低荷重×ハイレップスは有酸素運動的で無駄な体力消耗しそう

分かる。集中力の問題もあるからね

あまり高回数だと時間もかかってしまう

高荷重はやり方や年齢によっては

腱や関節への負担や損傷につながる可能性もありますので

自分の年齢や体質、目的によって「選べる」という事実があるのは

良いことかと思いますね。

要は「今までの筋力では足りないよ」という負荷を、筋肉に伝えればいい。

自分が求めるのが瞬発力か持久力なのかで運動を変えればいい。

短期間でそんなに筋肉が増えているという事はトレーニングキャリアが短い人達ばかりだから、高負荷も低負荷も反応が良いのは当たり前だと思う

これ

3ヶ月弱で1RM21%、筋厚7〜8%増加って筋トレはしてるんだろうけど数年間ちゃんと追い込んでやってた人たちではないよね

そういう人たちがやっても効果があるなら怪我のリスクが減るからいい研究だなと思うけど

最大筋力使うのは怪我の元で身体に悪いだろうからな。身体に優しい運動でもいいというのは朗報。

右足のトレーニングの影響が左足に出ること(あるいはその逆)はないんでしょうかね? 例えばトレーニングによりホルモンが分泌されて,それが筋肉量や筋力の増加を促しているとすると,どちらの足にも同じようにホルモンが流れるような気がします.

片足はトレーニングしない,という対照群を使えばはっきりしそうですが,被験者が嫌がりそうですね.

要は仕事量に比例するわけね。

最新でもなければ前提条件も揃えられていない稚拙な記事です。

とりあえず川勝康弘というジャーナリストが発信する情報が今後全く信用できないという神話が出来上がりました。

↑効きすぎだろ高重量信者のオヤジ

これ高重量のトレーニングがクロスエデュケーションによって逆足にも作用した可能性はないんですかね?

芸人さんでプッシュアップ1000回してる人いたけど、トップビルダー並みの胸筋してたな。

自重トレでもレップの量こなせば筋肥大するんだろう。

これ近年結構普通知識になりつつあるかな。なりつつね。違うって言う人沢山いるから。

たった2か月位でも週3−4日筋トレして、食事管理もある程度以上ちゃんとして、正しいフォームなら、正直誰でもかなり筋肉と筋力が付くし、軽重量のほうが経験上、持久力がもっと付いてる感じが、と思ってたから、まぁ納得いく記事。軽重量だけだと限界、というか、使い道とゴールによっては最適じゃないのかな、っていう点も分かる。まぁ所要時間考えたら30回より8−12回位だけど。普通1時間のルーチンに倍以上時間かけるなら効果が同じ位ってのは個人的に割に合わない。

とは言っても、場合と人によっては高重量はやめた方が良いって人もいるだろうから、いい情報かな。リハビリとか絶対に軽重量で時間かけたほうが良いし。

でも、「未熟練者に対しては高重量の方が筋力向上に有利とされてきましたが」という部分はちょっと誤解産みそう。

そもそも未熟練者って何?初心者?デカくないやつ?超強くないやつ? 自分は中級者以下と理解するけど、特に筋トレしない人に初心者と理解されても全然おかしくない。

初心者は怪我の回避と強化したい筋肉のトレーニング中の使用効率を高める為に正しいフォームをマスターする事が必須。そこにいきなり高重量は怪我のもとだし、第一重すぎてたらフォームどころじゃないから有利不利以前の問題。なので、比較的軽重量でのトレーニングを勧めるのが普通。

これが中級者なら記事通り高重量が一般的。

ちなみに、上に出てたけど、左右別々にトレーニングするのって結構普通。だって、左右同じ筋力とは限らないでしょ?両方使う運動、例えばレッグプレスとかだと片方が弱い方を補う癖があるから、両側を同じ筋力にする目的なら限界がある。だから片足ずつ鍛えて弱い方のレベルを追いつかせる、ってのはよくある事。極端な話、スクワットしてて片足が逆足の100分の1の筋力だったら、斜めになって危ないもんね。なので、研究のやり方自体に問題は無しです。

低負荷でも効果があるのであれば危険を犯して限界重量にチェレンジしなくてもいいということなので、怪我のリスクを大きく低減できるという事はすごく有意義なメタ分析だと思います。

68才なかなか筋肉がつきません。

毎日ウォキングの後軽い筋トレしています。自重とインクライン使っています。重さ13キロ、10キロです!

よろしくお願いします。

筋トレしてからウォーキング(有酸素運動)のが効率ええで。

歳を取れば取るほどタンパク質の摂取効率がさがって筋肉が付きにくくなるので、まず最初にタンパク質の摂取量を見直しをするのが良し。どれくらい筋トレするかによるけれど、70歳前後なら1日に体重1kgあたり1.2gから2gの摂取が目安。体重60kgなら1日72g以上のたんぱく質を摂ると比較的筋肉を付けやすくなる、ということです。でも、運動するイコールカロリー消費なので、炭水化物も必要なのをお忘れなく。

記事にもあるように、限界かあと1回できるかどうか、位まで持ってくことは結構大事。筋トレが楽だったら筋肉はなかなかついてくれません。

低負荷=楽にじゃないのでダイエットはあきらめました

筋肉を疲労させるものを開発すればいい。電気刺激とかではなく、もっと日常的なものがいい

時間の問題。負荷かければ30分の所、軽い負荷なら1時間みたいな。当たり前の事に何で気付かないのか。軽い負荷の方がダイエットには良いかもね