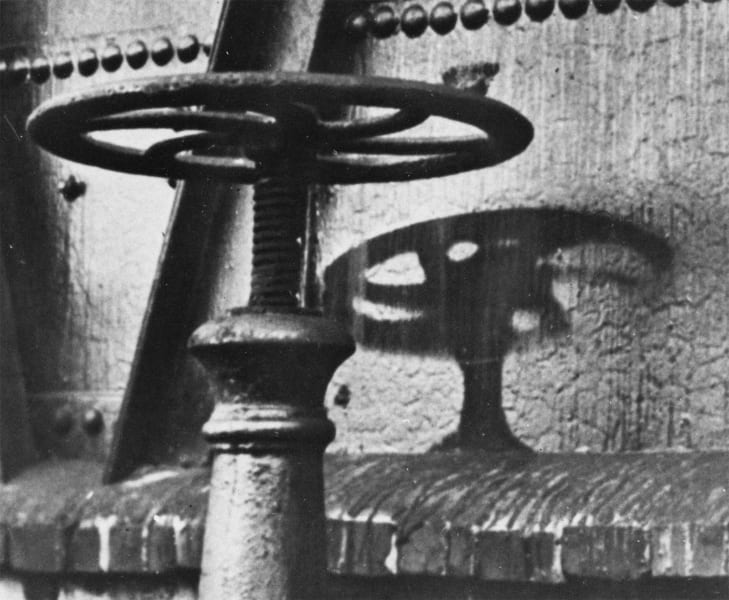

なぜ石に人の影が残ったのか

何が「人の影」を石に焼き付けたのか?

結論から言えば、この「人影」は決して人そのものが焼き付いたものではありません。

原爆が放った強烈な閃光と熱によって、地表や建物の表面が一瞬にして変色した結果生じた“焼き付き写真”のような現象なのです。

爆発の瞬間、原爆から放出されたまばゆい熱線は周囲のあらゆる物体を照らし出します。

熱線をまともに受けた物体の表面ではあまりの高熱によって「漂白」と呼ばれる現象が起こります。

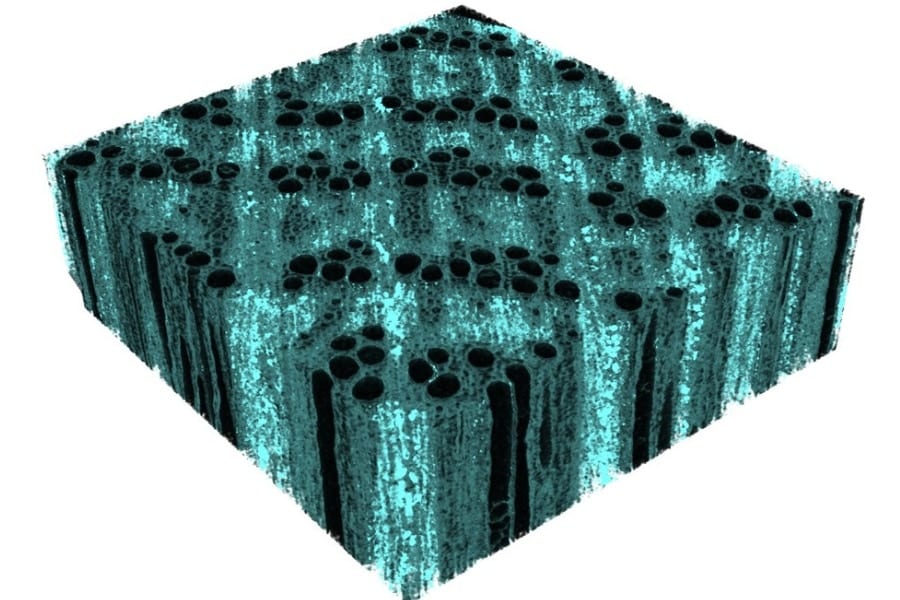

色素というのは、分子内で電子が自由に動ける仕組み(共役構造)を持っていて、その電子が特定の波長の光を吸収することで色が生まれます。

ところが短時間でもこれほどの高温に達すると、その精巧なバネ構造が熱振動で引きちぎられたり、周囲の酸素と急激に反応して焦げたり揮発したりしてしまいます。

つまり色を生む仕掛けそのものが壊れてしまうのです。

さらに、燃え残った炭素分や顔料の微粒子も、高温酸化で灰やガスへと変わるため、表面にはほぼ無色の鉱物成分や灰色がかった石材だけが残ります。

こうして元の濃い色が消え、光をあまり選ばずに反射する“白っぽい”漂白状態が表れるわけです。

また染料が塗られていない石でも漂白が起こります。

熱線によって花崗岩など鉱物の表面が熱せられると、均一だった表層部分が膨張して微細な凹凸を生み、光の散乱特性を変化させることで反射率を高め、結果として白っぽく見えるという現象が起こるのです。

たとえば何気ない石を拾って表面を強力なレーザーで熱すると、元の石の種類が何であれ熱せられた表面部分は白っぽく変化することになります。

一方、人が遮蔽していた部分は熱線にさらされず、漂白は起こりません。

そのため人間が熱線から遮っていた部分が濃く、それ以外の部分が相対的に漂白により白っぽくなって「影」が浮かび上がることになる――これが人影の石に見られる白黒模様の正体です。

つまり、石段に残った黒い人影は決して「蒸発した人の燃えカス」ではないのです。

実際、2000年に行われた奈良国立文化財研究所の調査は石段に残った影の部分を分析したところ当時の塗料などの付着物が検出されたと報告しています。

では影の元となった人々はどこにいってしまったのでしょうか?

最も妥当な説明は、蒸発ではなく爆風で吹き飛ばされたり、遺体がすぐに搬送されてしまったことでしょう。

爆心に近い場所では遺体の判別や収集が困難な状況にあり、「影だけが残った」と言われる背景にはこうした状況が深く関わっています。

このように原爆の熱線と漂白という観点からの報告は、戦後間もない時期に作成されたアメリカやイギリスの報告書でも明確に記載されています。

ではなぜ「人間が蒸発した」「炭化してこびりついた」という科学的な誤りが多くの人々の記憶に残る事態になってしまったのでしょうか?

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)