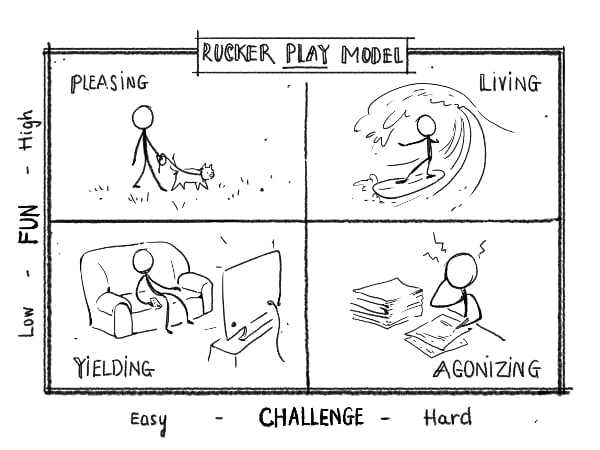

楽しさを分類して見える化する「PLAYモデル」

ラッカー博士が提案するのが、「PLAYモデル」と呼ばれる管理ツールです。

これは1週間の168時間を振り返り、自分の活動を以下の4つに分類するというものです。

Pleasing(快い活動)

これは気軽にできて心が和む活動のことです。

例えば、お気に入りのプレイリストを聴く、夜の星空を眺める、友達に電話するなどです。

午後を丸々開ける必要はありません。

努力も計画もいらず、それでいて確かなリフレッシュ効果が得られます。

楽しさを生じさるのは、壮大なイベントだけではありません。

実際には、こうした小さな日常の喜びから生まれることが多いのです。

Living(価値ある活動)

新しいスキルの習得、習い事、読書、創作など、自分を少し成長させてくれる活動です。

最初はハードルがあるかもしれませんが、終えたときに得られる「やりきった感」が非常に大きくなります。

Agonizing(苦痛を伴う活動)

義務感やストレスが強く、「できれば避けたい」と思う活動のことです。

苦手な会議、通勤ラッシュ、面倒な人間関係の対応などが該当します。

この活動が多すぎるなら、大きな喜び得られず、疲れ果ててしまいます。

目標は、この苦痛を伴う活動をすべて排除することではなく、それらへの取り組み方を改善する方法があるか確認することです。

Yielding(流される活動)

なんとなくスマホをいじる、YouTubeを見続ける、SNSを延々とスクロールする、といった“無意識で受動的”な活動です。

ほとんど努力を必要とせず、いかにも楽そうに見えますが、実は終わった後に虚無感を残しやすく、幸福感にはつながりにくい特徴があります。

適度に行うのは問題ありませんが、この活動に時間を用いすぎると、「幸せではない」という感覚が染み付くようになります。

PLAYモデルを考慮しました。

このように分類することで、自分が「どの活動にどれくらいの時間を費やしているか」が明確になります。

そして意識的にPleasingやLivingを増やし、AgonizingやYieldingを減らしていくことが、楽しさの増加=幸福感の回復につながっていきます。

では実際にどのように当てはめていけるでしょうか。7日間チャレンジを見てみましょう。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)