交通事故後の生存率、あなたの県は大丈夫?

生存率の地域差を生み出していた本当の原因とは、一体何だったのでしょうか?

この答えを得るために、研究者たちはまず日本全国を対象とした大規模な調査を行いました。

使用したのは総務省消防庁が管理している、日本全国の救急搬送の記録を収めたデータベースです。

このデータベースには、事故が起きた日時、場所、救急隊が現場に到着した時間、患者が病院に到着した時間など、救急搬送に関する詳細な情報が記録されています。

研究者たちはその中から、2018年から2022年の5年間に全国で起きた交通事故による院外心停止の患者、合計9,525件を対象に調査しました。

次に、これらの患者のその後の状態を追跡して、「事故から1か月後に患者が生存していた割合」を計算しました。

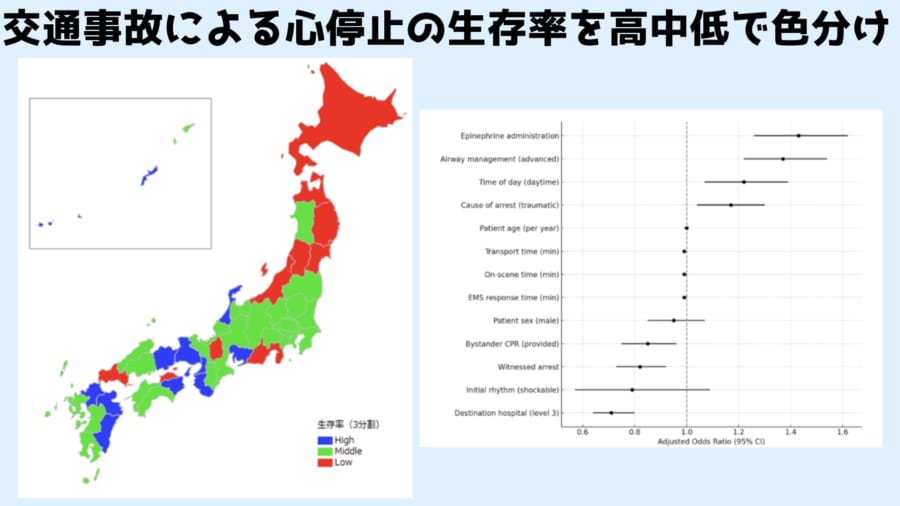

そして、この1か月後の生存率を日本の47都道府県ごとに分けて比較し、各都道府県でどれほど違いがあるのかを明らかにしようとしたのです。

すると、驚くべき事実が明らかになりました。

最も生存率が低い都道府県では、調査した5年間の期間中に交通事故による心停止となった患者のうち、事故後1ヶ月を経過しても生存していたケースが全くありませんでした。

つまり生存率0%です。

一方、最も生存率が高かった都道府県では、同様の患者の約10人に1人(約10.9%)が1ヶ月後も生存していました。

【コラム】なぜ交通事故による心停止は助かりにくいのか?

交通事故の場合、心停止が起こる原因の多くは「外傷」、つまり強い衝撃による内臓損傷や大量の出血です。病気が原因の心停止なら、心臓そのものを電気ショックなどで回復させることができれば、命が助かる可能性があります。しかし外傷が原因のケースでは、単に心臓が動き出しても、それだけでは十分ではありません。体中の血管が傷ついていたり、重要な臓器が壊れてしまっていることも多くあり多量の出血が伴うこともあります。そのため外傷がなくただ心臓が止まっている状態と比べて生存率が低くなってしまうのです。

同じ日本国内でこれほど極端な地域差があるという事実は、非常に深刻な問題と言えるでしょう。

研究者たちはさらに、分かりやすくするために都道府県を「生存率が高いグループ」、「中間のグループ」、「低いグループ」という3つのカテゴリーに分類しました。

日本地図でこれらを色分けしたところ、生存率の高い地域と低い地域が明確に分かれていることが視覚的にもはっきりと分かったのです。

地図では、生存率の低い地域を赤色、生存率が高い地域を青色、その中間を緑色で表現しています。

このように色で示すことで、読者も地域差の実態を一目で理解することができます。

しかし、こうした地域差はなぜ生じているのでしょうか?

研究チームは、この生存率の差が「地域ごとの救急医療体制」に原因があるのではないかと考え、生存率が高い地域と低い地域の違いを詳しく比較してみました。

その結果、生存率が高い地域ほど、「三次救急医療機関」と呼ばれる高度な救命救急センターに患者が搬送される割合が非常に高いことが分かりました。

具体的には、生存率が高い地域では、心停止の患者のおよそ62%が直接こうした高度な救命救急センターに運ばれており、この割合は生存率が低い地域に比べて明確に高かったのです。

さらに、生存率が高い地域では人口あたりの医師の数や高度な医療施設の数も多い傾向が見られました。

救急車が事故現場に到着し、その後病院まで患者を搬送する時間を調べたところ、生存率が高い地域ほど搬送にかかる時間が明らかに短いことが分かりました。

ただし、より厳密に分析すると、搬送にかかった時間そのものが単独で生存率の差を説明するわけではなく、『病院への迅速な搬送』や『病院側の医療体制』など、複数の要素が絡み合っている可能性が示されました。

もう一つ重要な発見は、実は生存率が低い地域のほうが、『目撃された心停止』や『市民が心肺蘇生(CPR)を行った割合』が高かったということです。

しかし、統計的により詳しく分析すると、『目撃者がいること』や『市民がCPRを実施すること』は、むしろ生存率を高める効果を持つことが分かりました。

つまり、生存率が低い地域では目撃やCPRがあっても、その後の病院搬送が迅速に行えないなど、他の問題が原因で救命が難しかった可能性があります。

これらの要素は、生存率を高めるために非常に重要であることが統計的に明らかとなっています。

「すぐに事故を目撃した人が助けを呼ぶ」、「周囲の人が心肺蘇生を行う」、「高度な治療が可能な医療施設へ素早く搬送される」という流れがスムーズに行われる地域ほど、患者が助かる確率が高まっていたのです。

一方で、生存率が低い地域では、救急隊員が行う医療処置の中でも特に高度な処置が頻繁に行われていました。

救急救命士(ELST)が気道を確保するための気管挿管を実施した割合は37.7%、心停止患者にアドレナリン(エピネフリン)を投与した割合も29.8%で、これらは生存率の高い地域よりむしろ高かったのです。

これは一見すると奇妙に思えるかもしれませんが、背景には明確な理由があると考えられます。

生存率が低い地域では、高度な医療を提供できる病院への搬送割合が低く、その結果として救急隊が現場や搬送中にできる限りの高度な処置をせざるを得ない状況になっていた可能性があります。

救急隊はできる限りの処置を行っていますが、搬送される病院が高度な治療を十分に提供できる施設でなければ、治療効果が限定され、生存率が下がるリスクが高まってしまうのです。

研究では搬送にかかった時間も比較しており、生存率が高い地域では病院までの搬送時間が中央値で11分と比較的短かった一方、生存率の低い地域では13分と若干長くなっていました。

搬送時間が延びることで救急隊が現場で行う処置が増える傾向がありますが、処置時間が延びるほど専門的治療が受けられるまでの時間も長くなるため、生存率が下がる可能性が高まると考えられます。

つまり、高度な処置をどれほど現場で頑張って行ったとしても、早く専門的な治療が可能な病院に搬送できなければ、結局は効果が限定されてしまうという現実が浮かび上がりました。

こうして得られた結果は、「交通事故による心停止患者が助かるかどうかを左右していた要因は、年齢や事故状況だけでは説明できない地域ごとの医療体制の差である」とする、研究者たちの仮説を強く裏付けるものでした。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)