「鉄のタンク”FTL1」が脳の老化スイッチ? 老マウスで減らすと記憶が戻った

先にも述べたように、脳の老化に関するこれまでの研究では、老化が進むにつれて脳内のさまざまな物質や遺伝子の量が変化することはわかっていましたが、その中で「本当に老化の原因となっている物質」を明確に特定するのはとても難しいことでした。

そこで今回の研究では、若いマウス(生後3か月)と老齢マウス(18~20か月)を比べ、脳の中でも記憶に深く関係する海馬という場所で特に増えているタンパク質や遺伝子がないかを詳しく調べました。

研究チームがさまざまな解析を行った結果、年老いたマウスの海馬で特に目立って増えているタンパク質をひとつ見つけることができました。

それが「FTL1(フェリチン軽鎖1)」というタンパク質でした。

FTL1は細胞内にある「フェリチン」という複合体を構成するタンパク質の一つで、もともとは細胞の中に鉄を蓄える役割を持っています。

一見すると鉄の貯蔵と記憶力の低下は無関係に見えますが、詳しく調べていくと老齢マウスの海馬ではこのFTL1が異常に増えており、しかもFTL1が多ければ多いほど、記憶テストでの成績が悪くなるという関係が明らかになりました。

つまり、FTL1の増加は単なる偶然ではなく、老化にともなう記憶力低下や神経ネットワークの機能低下に深く関係している可能性が浮かび上がったのです。

しかし、FTL1が増えたことが、本当に脳の老化を進める原因なのかは、これだけでは断定できません。

そこで研究チームは、「FTL1を若いマウスで人工的に増やしたら、実際に脳が老化するか?」という逆方向の検証を行いました。

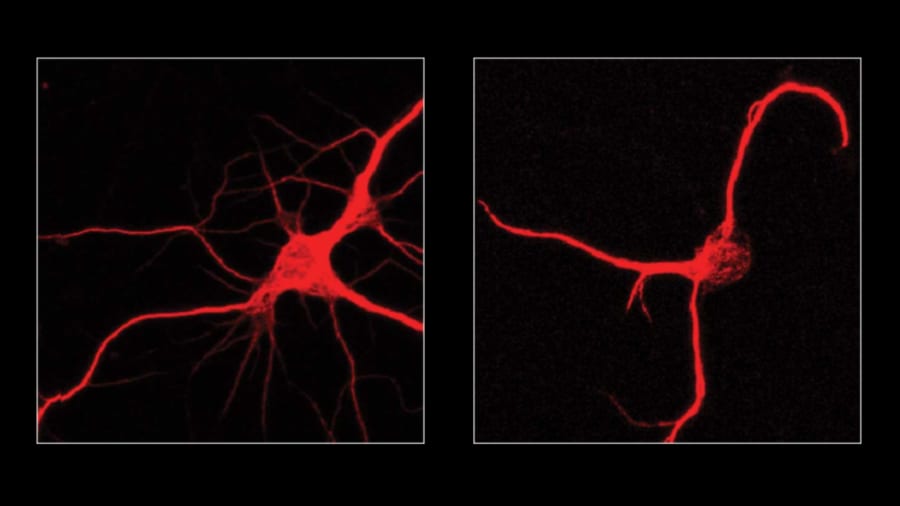

するとその結果、FTL1を人為的に増やした若いマウスの脳は、本来若いマウスが示すはずのシナプスの働きが弱くなり、記憶や学習の能力もはっきりと低下してしまいました。

つまり、FTL1を増やしただけで若い脳がまるで老いた脳のような状態になったわけです。

ここで少し補足すると、私たちの脳の中では神経細胞同士が「シナプス」という結び目を通じて情報を伝達しています。

このシナプスが元気であれば、記憶も情報伝達もうまくいきますが、FTL1が増えすぎると、シナプスの働きが弱ってしまい、情報の流れがスムーズにいかなくなります。

いわば道路の交通渋滞のように情報の伝達が滞り、記憶力が衰える原因となってしまうのです。

一方で研究チームは、FTL1を減らしたら逆に脳の働きを取り戻せるのかも検証しました。

老齢マウスの脳でFTL1を減らすと、今度は神経ネットワークの働きがよくなり、シナプスの活動が再び活性化しました。

その結果、記憶力のテストでの成績も明らかに改善し、老いた脳が若い脳に近づくような回復が見られました。

この結果について研究を率いたビジェーダ博士は、「これは本当の意味での機能の回復です。単に症状を遅らせる以上の効果がありました」と述べています。

つまり、FTL1の増減は脳の老化に対して、まるで「スイッチ」のような役割を果たしている可能性があるわけです。

しかし、そもそもなぜFTL1が増えると脳が老化するのでしょうか?

研究チームがさらに詳しく調べると、FTL1が増えることで神経細胞のエネルギー産生が低下することがわかりました。

脳を動かす神経細胞は細胞の中の小さなエンジン(ミトコンドリア)でエネルギーを作り出し、それによって元気に働いています。

ところがFTL1が多くなりすぎると、このエネルギーを生み出す仕組みがうまく動かなくなり、脳細胞はエネルギー不足の状態に陥ってしまうのです。

そこで研究者たちは、エネルギー不足を補うために細胞にエネルギーを供給する役割を持つ「NADH」という物質を投与する実験も行いました。

すると、このNADHを与えることで、FTL1による悪影響が軽減され、神経細胞のエネルギー不足が改善し、神経の働きや記憶力も回復することが確認できました。

つまりFTL1が脳の老化を引き起こす主な理由は、神経細胞のエネルギーがうまく作れなくなってしまうことにあったのです。

逆に言えば、エネルギー不足を解消することで脳の老化の影響を和らげることができるということになります。

このようにFTL1というタンパク質の役割と、それが脳の老化に与えるメカニズムを明らかにした今回の研究は、老化を根本から理解し、その対策を探る上で非常に重要な成果といえるでしょう。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)