200年間で書籍から「自然に関する単語」が60%も減っている

ここ数十年、都市化とテクノロジーの進展により、人々の自然離れが進んでいるといわれています。

かつては野原で遊んだり、川に魚を見に行ったりするのが当たり前だった子どもたちも、今ではゲームやSNSの世界に夢中になり、自然との接点は急激に減少しています。

このような背景から、心理学や環境学の分野では「自然とのつながり(nature connectedness)」という概念が重視されるようになってきました。

これは、人がどれだけ自然を愛し、興味を持ち、心理的に結びつきを感じているかを表す指標です。

リチャードソン氏は、この「自然とのつながり」が時代とともにどう変化してきたのかを明らかにするために、まずある大胆な方法を取りました。

それは、「自然に関する単語」の出現頻度を歴史的に追跡するというアプローチです。

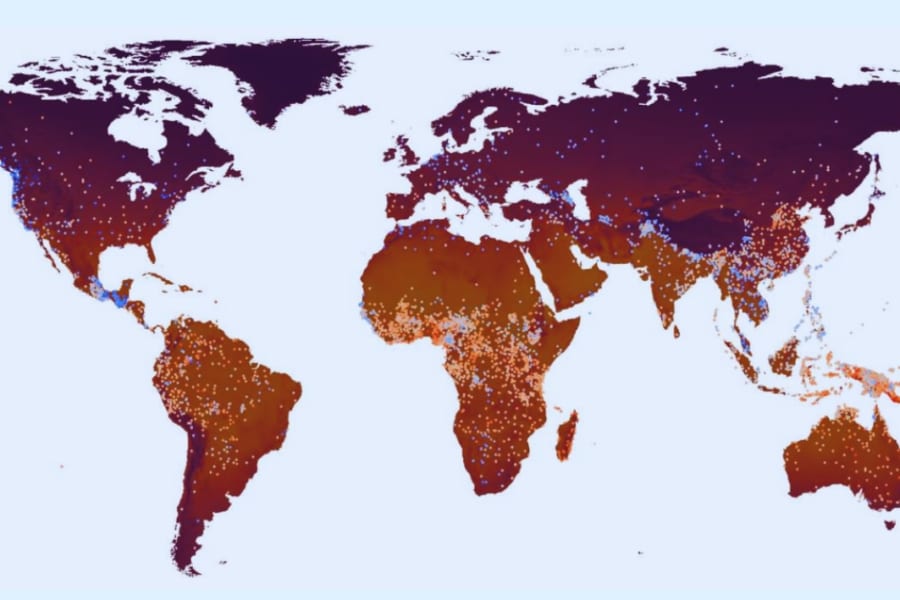

使われたのはGoogle Books Ngram Viewerというツールで、1800年から2019年までに出版された数百万冊におよぶ書籍の中から、「川(river)」「草原(meadow)」「小枝(twig)」「小鳥のくちばし(beak)」「海岸(coast)」など28の自然関連単語の出現頻度を分析しました。

一方で、動物や植物の種名のように、あまりに専門的・技術的すぎる語彙は排除しました。

というのも、これらの語は生態系の変動や識別ガイドの流行など、言語以外の要因に左右されやすく、心理的なつながりの指標としては適さないと判断されたためです。

そして分析の結果、1800年以降、自然に関する単語の使用頻度は着実に減少しており、特に1850年以降の産業化・都市化の進行とともにその減少は加速。

全体で60%以上の減少が確認されました。

つまり人類は、この200年の間に「自然について語らなくなった」のです。

それはすなわち、自然に関心を持たなくなり、視界からも心からも遠ざけてきたことの証拠であると考えられます。

しかしこの分析はあくまで「言語」からのアプローチであり、実際に人間の心理的な自然離れと一致しているかどうかは明らかではありません。

そこでリチャードソン氏は、次なる手法へと踏み込みます。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)