親が「自然とのつながり」を子供に伝えることができていない

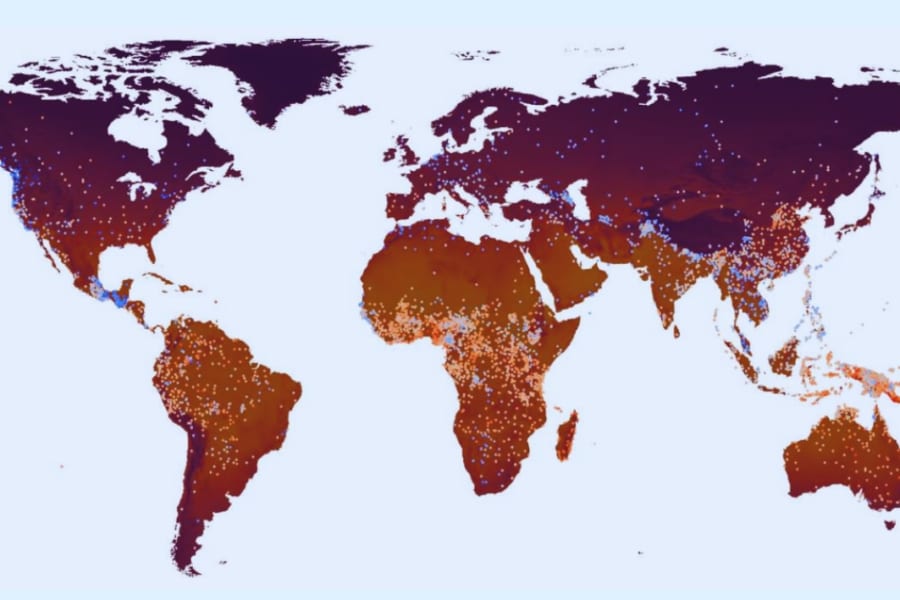

第2のアプローチでは、「自然とのつながり」が社会全体でどう変化したかを、ある計算モデルを用いてシミュレーションしました。

これは、仮想空間上に人々(エージェント)を配置し、それぞれが住んでいる場所の自然環境、親からの影響、感受性などの要素をもとに、心理的な“自然とのつながり”がどう変化していくかを計算するものです。

このシミュレーションは1800年から2020年まで、実に220年間を再現しました。

モデルでは、いくつかの条件が設定されています。

まず、都市化率は歴史的データに基づいており、1810年には7.3%だったものが、2020年には82.7%にまで増加しています。

また、家庭環境などを通じて親の「自然とのつながり」が子どもにも引き継がれる点も考慮されています。

その結果、このモデルが導き出した自然とのつながりの減少曲線は、先ほどの自然語の頻度データと95%以上の一致率を示したのです。

つまり、人々の“心の中の自然”の変化と、文化的言語の変化は、見事に重なっていたことになります。

さらにこのシミュレーションでは、「なぜ自然とのつながりが減少したのか」という原因にも迫っています。

最大の要因とされたのは、都市化や環境悪化そのものではなく、親から子への“自然のつながり”の伝達が途絶えたことでした。

自然環境が減少したことで、人々が自然を見なくなり、自然について語らなくなりました。

そして自然をあまり知らないまま育った親が、次の世代にも“自然とのつながり”を伝えられなくなったのです。

これら、世代を超えて蓄積され、自然との断絶が“固定化”していったといえるでしょう。

また、モデルは未来予測も行っています。

もし今から劇的な政策介入がなされ、子どもたちの自然教育が充実し、都市に自然が再び増えれば、2050年までは引き続き自然とのつながりが減少し続けますが、それ以降では回復に向かう可能性があることも示されました。

結局のところ、自然とのつながりは、一朝一夕に戻るものではありません。

しかしそれは、人間と地球の未来のために“取り戻すべきもの”であると、リチャードソン氏の研究は強く訴えているのです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

自然から離れることで生存圏拡大してきた生き物ですから、それ自体はごく自然なことだと思うのですけどね。

1800年と比較したら電子機器やインターネットの話題も0倍しか増えてないのに不思議。

「自然から離れることで生存拡大してきた」というコメントを読みましたが、その認識こそ自然とのつながりを知らないということだと思います。

自然からかけ離れているように見えるIT産業も、ハードの部品となるレアメタルは天然のものですし、それを掘り起こすために木々を伐採したり、そこに住む生き物を毒殺し、人間が作業しやすくなるようにしています。

今でも人類はどんどん自然の中に入って、大量に自然の資源を消費しています。