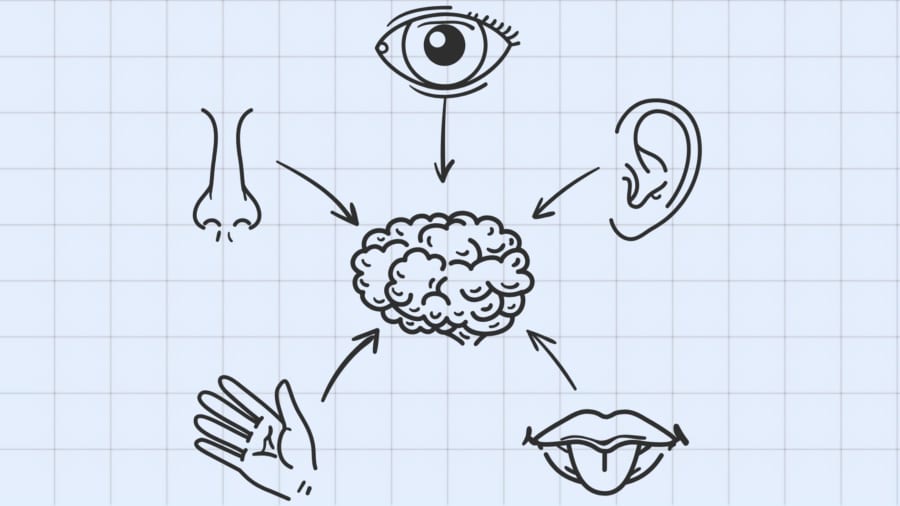

脳が視覚と聴覚を切り替える理由

私たちは普段の生活の中で、目や耳などの複数の感覚を自然と使い分けながら周囲の情報を受け取っています。たとえば映画を見るときには、画面に映る映像と耳から入る音がごく自然に結びついて、一つの物語として頭に入ってきます。

反対に、騒がしい街を歩いているときには、たとえ多くの雑音が聞こえていても、目の前の信号や車、人など視覚的な情報に集中することが多いでしょう。

このように、私たちの脳は状況に応じて、「今どの感覚を信じるか」をうまく切り替えているのです。

心理学や神経科学の世界では、このような複数の感覚を同時に受け取ったとき、一方の感覚が判断を大きく支配する現象を「感覚の優位性」と呼んでいます。

これは簡単に言うと、「見る情報」と「聞く情報」が同時に入った場合、どちらかの情報を信じて判断を下すということです。

これを確かめたあるマウスの実験では、光(視覚)と音(聴覚)の情報をそれぞれ使って、「進め」「止まれ」といった指示を与えました。

ところが、この光と音の指示をわざと反対にして、矛盾した情報を同時に与えると、マウスはじっとしている場合には主に「耳の情報(音)」を信じて行動する傾向がありました。

面白いことに、この「どちらを優先するか」という感覚の判断はいつも同じではありません。

同じマウスでも、その時々の状況によって視覚を信じたり、聴覚を信じたりと、毎回柔軟に変化します。

しかし、このように感覚の優先順位がどうして状況に応じて変わるのか、その仕組みは長い間謎のままでした。

また一方で、「動く」という行動が、脳での感覚情報の処理に影響を与えることも以前から知られていました。

具体的には、マウスが走り始めると、視覚を担当する脳の領域(視覚野)が活発に働きやすくなり、逆に聴覚を担当する領域(聴覚野)の活動は弱まりやすいという研究があります。

つまり、走っているマウスは静止している時よりも小さな光の変化に気づきやすくなり、一方で小さな音には逆に気づきにくくなる傾向がありました。

しかし、こうした以前の研究では、視覚だけ、または聴覚だけといった「ひとつの感覚」について調べただけで、「視覚と聴覚が両方同時に与えられたとき」にどちらの感覚を優先するのかということまでは分かっていませんでした。

実際の私たちの生活では、一つの感覚だけが独立して使われる状況は少なく、常に複数の感覚を同時に使っています。

そのため、「複数の感覚が同時に入ったときにどうして脳がどちらかを選ぶのか」という点を明らかにする必要がありました。

そこで今回の研究チームは、マウスを対象に、「静止している時」と「動いている時」で、『視覚と聴覚のどちらを優先しているのか』ということを詳しく調べました。

さらに、ただ感覚が切り替わる現象を確認するだけでなく、その背後で「脳の中のどんな仕組みや回路が関係しているのか」までを明らかにすることを目指しました。

つまり、感覚の優先順位が切り替わる「脳内のしくみ」を知ることで、私たちの脳が持つ感覚の切り替え能力の秘密に迫ろうとしたのです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)