錯覚の謎、どこまで解けていたのか

私たちが普段見ている世界は、目から入った情報を脳が受け取り、正確に再現していると思われがちです。

しかし実際には、脳は目に映った情報をそのまま映し出しているわけではありません。

脳は目から入った情報に、自分自身の記憶や過去の経験を使って「推測」を加え、より自然で納得のいく形に整えてしまうのです。

その代表的な現象が「錯視(さくし)」です。

錯視とは、目で実際に見た情報と、脳が作り出した見え方がズレてしまう不思議な現象のことです。

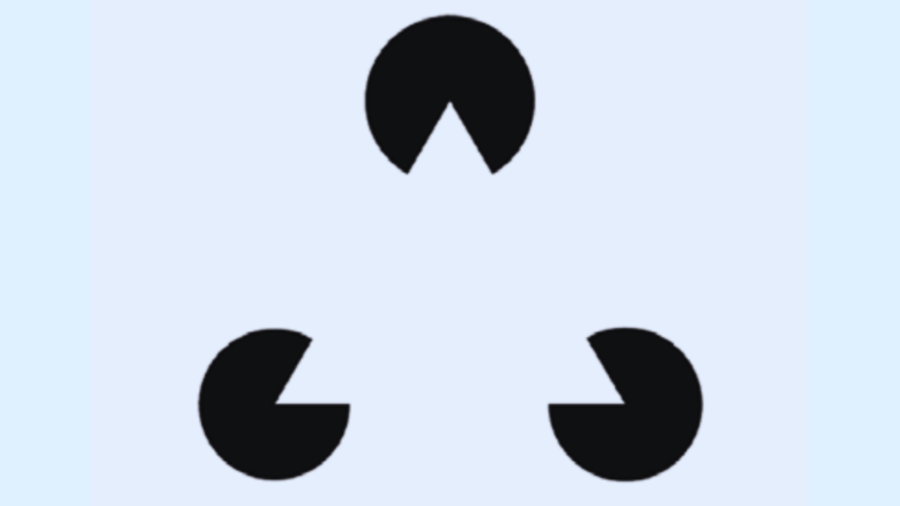

たとえば、ページの上に描かれている図形をよく見てください。

そこにはただ黒い円が3つ描かれているだけで、真ん中に三角形の線などありません。

しかし不思議なことに、私たちの脳にははっきりと白い三角形の輪郭が浮かび上がっているように見えます。

これは私たちが経験から「三角形がそこにあるはずだ」と脳内で勝手に補っているためです。

錯視は昔から視覚の研究をする科学者たちにとても人気があるテーマです。

なぜなら、錯視は私たちの脳が「見えないもの」をどのように推測しているのかを調べるのにぴったりな現象だからです。

特に、脳の「補完力(ほかんりょく)」という働きが重要です。

補完力とは、足りない情報を脳が自分で推理しながら自然につなぎ合わせる力のことです。

この補完力をもっとイメージしやすくするために、ぬり絵を例に考えてみましょう。

ぬり絵には、まず輪郭線だけが描かれていて色はついていませんよね。

私たちの脳も、目から入った不完全な情報をもとに、自分で線を描き加えて「完成した絵」に仕上げているようなものです。

あるいはスマホの文字入力にも似ています。

スマホが文章を打つときに次の言葉を予測して提案してくれるように、脳も次に何が来るかを経験から予測して、まだ見えていない情報を補ってくれるのです。

では、脳は一体どんな仕組みで錯覚を生み出しているのでしょうか?

実は、脳の中には過去の経験に基づいた「予測モデル」が常に用意されています。

目からの情報(入力)と、この脳内の予測モデル(記憶や経験)との間にズレが生じると、脳はそれを自然に「ありえそうな形」で埋めてしまいます。

錯覚はまさに、この入力情報と脳内の予測モデルがズレた時に起こる「合理的な誤解」なのです。

こうした仕組みがよくわかるのが、先ほどの「カニッツァ図形」です。

カニッツァ図形では、本来ないはずの線が「見えてしまう」のですが、実はこれと似たことを私たちの脳は日常的に行っています。

たとえば、木の枝葉に隠れた鳥の姿や、暗い部屋の中でぼんやり見える物体も、脳が過去の経験をもとに「本来そこにあるはずの形」を勝手に作り出しているのです。

しかし、脳の中でこの「見えない線を補う仕組み」がどのように動いているのか、その正確なメカニズムは長い間謎のままでした。

特に、「どの脳の部分(脳のどの層)」がこの作業を担当しているのかや、「どのような順番」で脳が情報をやり取りしているのかは分かっていませんでした。

科学者たちは以前、霊長類(人間に近い猿など)の脳でも、錯視を引き起こすときには高次の視覚野(脳の上位にある部分)が大きく関わっていることを示していました。

しかし、正確に「どの層からどの層へ」という細かな情報伝達の仕組みまでは不明でした。

その上、本当に脳の中で錯覚を人工的に起こし、その因果関係を実験的に証明することは、これまで非常に難しい課題だったのです。

そこで研究チームは、「脳内で錯視を人工的に起こし、その仕組みを因果的にはっきりさせる」ことに挑戦しました。

言い換えると、彼らは「脳のどこにどんな細胞がいて、どのように情報をやり取りして錯覚が起きるのか」を具体的に解き明かそうとしたのです。

これが、今回紹介する研究の大きな目的であり、画期的なポイントなのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)