「指の起源」は魚の肛門だった?進化の大胆な「再利用術」

本当に指の遺伝子は魚のお尻の遺伝子を使いまわしているのか?

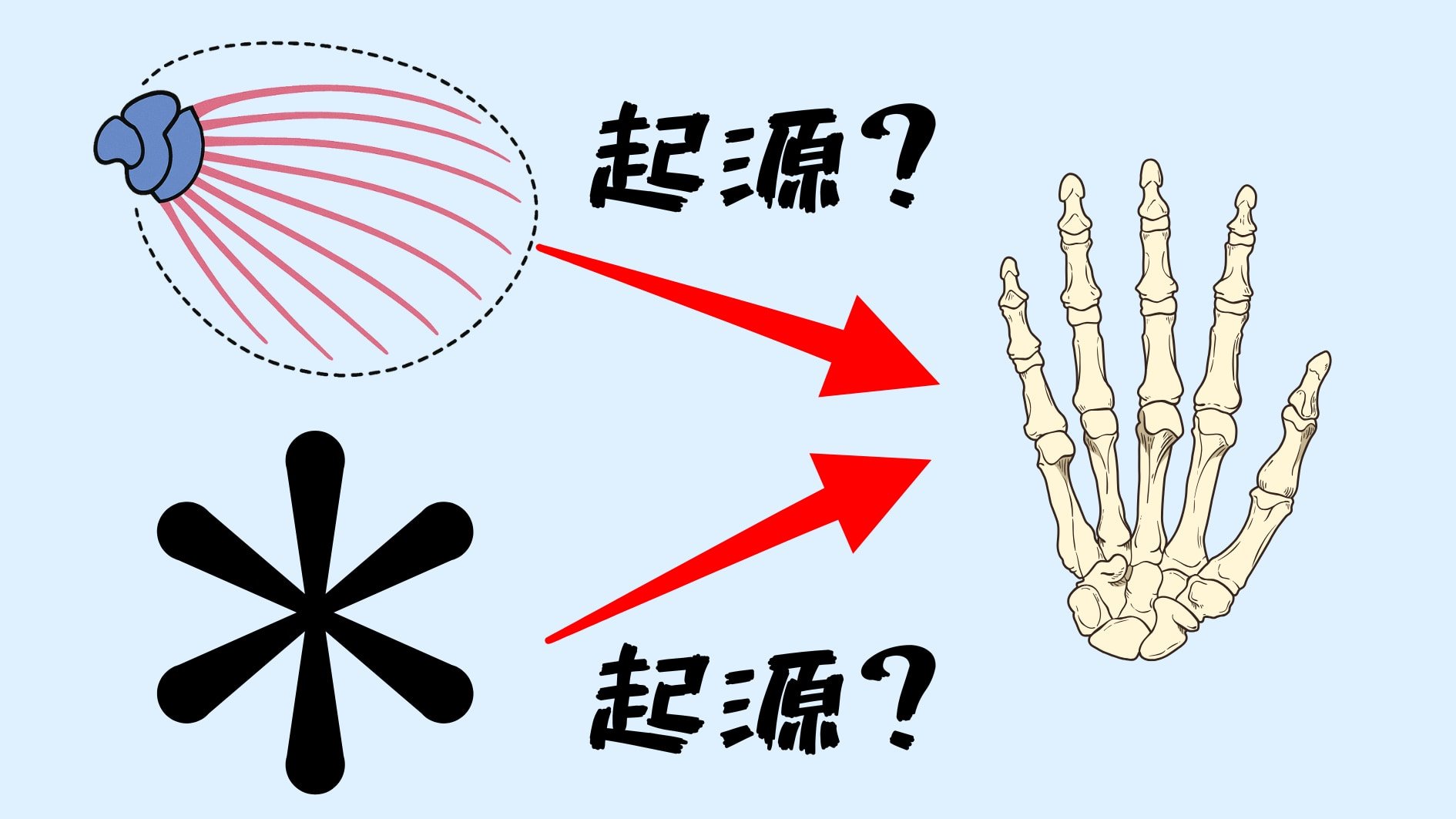

結論から言えば、指の設計図はヒレではなく総排出腔の遺伝子スイッチを再利用していた可能性が示されました。

言い換えれば、指を形成するための遺伝子制御プログラムは、進化の過程で魚の総排出腔形成プログラムを転用したものの可能性が濃厚という結果が得られたのです。

この結果は、長年の指の起源に関する議論に対して「新しいものを1から作るより、今あるものを流用する」という進化の基本が根底にあります。

では研究チームはどうやってこの結論にたどり着いたのでしょうか?

まず、研究チームが注目したのはマウスの遺伝子でした。

マウスは私たち人間と同じ哺乳類であり、進化の過程では私たちの先祖と近い生き物です。

そして何より人間が指を持つ仕組みとマウスが指を持つ仕組みはかなり似通っています。

そこで研究チームはマウスのDNAを詳しく調べ、「指を作るのに重要な役割を果たしている領域」を見つけました。

この領域には、多くの遺伝子の調節スイッチ(エンハンサー)が集まっています。

マウスの指を作るためには、この調節スイッチ群が「hoxd13」という特定の遺伝子をオンにする必要があります。

そして面白いことに、この調節スイッチ群は、魚のゲノムにもほぼ同じように存在することがわかりました。

ここで研究者たちは考えました。

もし、指がヒレから進化したとすれば、魚でもこの領域がヒレを作るために重要な働きをしているはずだ……と。

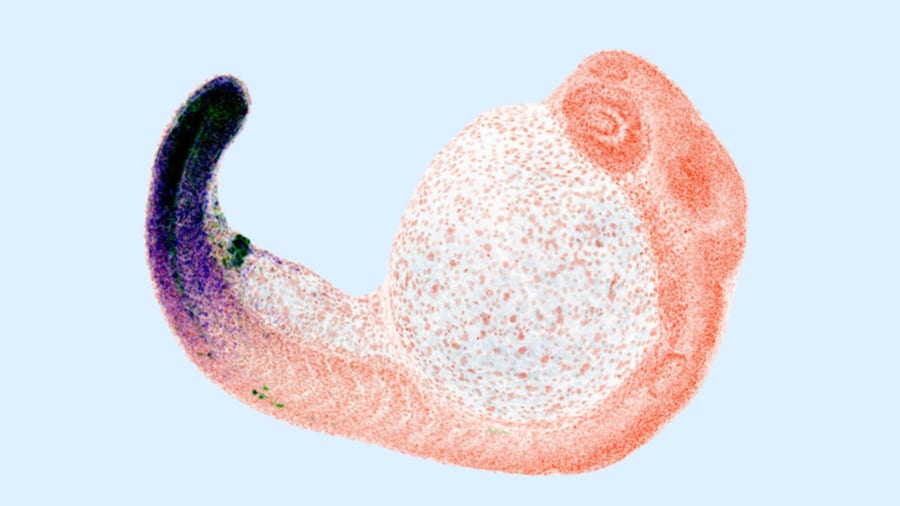

そこで実際に、ゼブラフィッシュという魚を使って、この調節スイッチ群の領域を丸ごと削除するという大胆な実験を行いました。

常識的に考えるならば、ヒレを作るための重要な調節スイッチ群をゴッソリ削ったのらから、ヒレ部分に異常が出るハズです。

しかし予想に反してヒレ部分で重要なhoxd13遺伝子は影響を受けていませんでした。

つまり、指を作るのに重要と考えられていた遺伝子スイッチを削除しても、魚のヒレの重要遺伝子や成長にはほとんど影響がなかったのです。

ですがその代わりに、魚の「総排出腔(排泄や生殖の出口)」で、予想外の大きな影響が現れました。

なんと総排出腔では、その重要な遺伝子(hoxd13a)の働きが完全に止まってしまったのです。

つまり、この指を作るための重要遺伝子の遺伝子スイッチは、魚ではヒレを作るのではなく、総排出腔を作るために働いていたのです。

マウスの指にとって重要な遺伝子群を消したら、魚のヒレでは発現に初期の大きな変化がないのに総排出腔での遺伝子の働きに大きな影響が起きた……というわけです。

次に研究チームはマウスに戻り、マウスの尿生殖洞という器官(もともとクロアカだった部分)について調べました。

するとマウスでも、魚と同じような調節スイッチ群が尿生殖洞の発生を制御していることが明らかになったのです。

実際にこの領域をマウスで切り離すと、尿生殖洞での遺伝子(hoxd13)の働きが止まってしまいました。

これらの結果を合わせて考えると、私たち人間やマウスなどの四肢動物が持つ「指を作る遺伝子スイッチ」は、もともとは魚の総排出腔を形成するための遺伝子スイッチであった可能性が非常に高いことがわかりました。

言い換えれば、指の設計図はヒレではなく、魚のクロアカという出口を作るための遺伝子の仕組みを丸ごと借りて作られたという、驚くべき進化の再利用が起こったと考えられるのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)