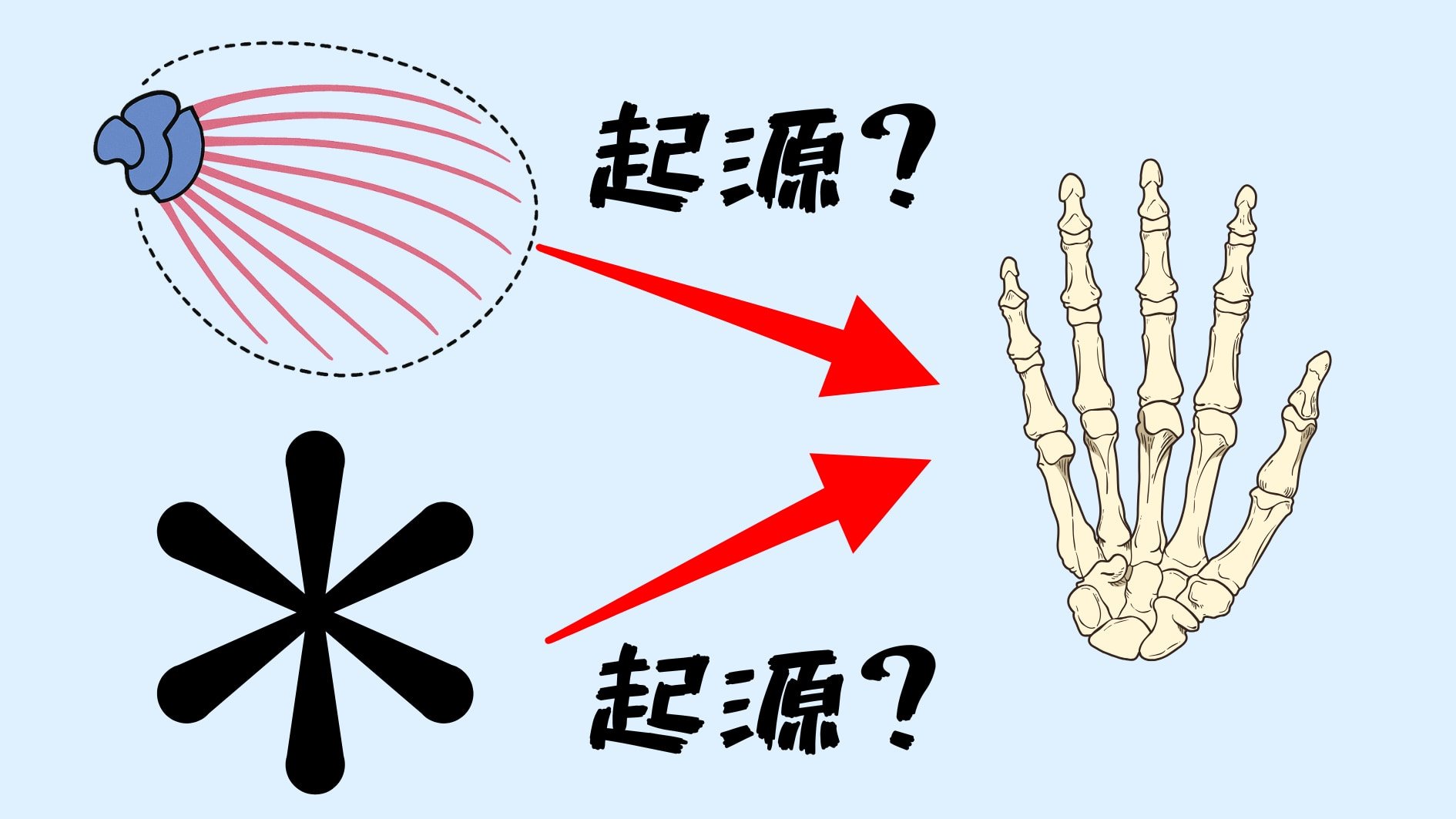

「指の起源=ヒレ」という単純な理解が崩壊した

今回の研究がなぜ重要かというと、従来とは逆の視点で進化を捉え直した点にあります。

ヒレから手足へ、という古典的な物語に「いや、指の遺伝子制御はヒレ由来ではなく総排出腔の配線転用かもしれない」と一石を投じただけでなく、それを実証データで裏付けた点が画期的です。

さらに視点を広げれば、遺伝子そのものではなく調節領域(設計図の使い方)に大進化のカギがあることを改めて示しています。

実際、本研究を主導したデニス・デュブール教授も、これは進化が古いものを使い回して新しいものを作る好例だと説明しています。

指のために新規の制御系をゼロから作るのではなく、もともと総排出腔で働いていた既存のメカニズムを再利用したのだ──というわけです。

多くの人々は進化とは「新しい遺伝子の出現だ」と思っていますが、進化において重要なのは遺伝子そのものの変化だけでなく、遺伝子の並び方や使い方といった『制御の設計』も進化に重要であることを示しています。

社会的インパクトとして、この研究は教科書にも載るような四肢進化の定説に新たな視点を提供しています。

「指の起源=ヒレ」という単純な図式だけでなく、「魚の総排出腔の遺伝子回路が指に転用された可能性がある」という新たな仮説は、生物の進化がいかに創造的かつ効率的であるかを物語っているからです。

あえて言うなら、私たちの指先は大昔の魚の「お尻」から受け継いだ設計図で作られた“リサイクル品”なのかもしれません。

もっとも、この研究にも限界や注意点はあります。

実験はモデル生物であるゼブラフィッシュ(魚類)とマウス(哺乳類)で行われており、全ての脊椎動物に同じ仕組みが使われたかどうかは現時点では分かりません。

また化石記録との直接の対応や、魚類から両生類への移行期に実際どのようにこの遺伝子プログラムの役割変換が起きたのかは、依然として詳細な解明が必要です。

しかしそれでもなお、今回の研究成果が持つ価値は揺らぎません。

魚の総排出腔に隠れていた指先の“設計図”を突き止めたことで、長年の議論に重要なピースを加えたのは確かです。

今後はゲノム解析や発生実験のさらなる発展により、他の器官や構造についても「過去の遺伝子スイッチの再利用」が見つかる可能性があります。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

ゼブラフィッシュのような条鰭類にはそもそも四足動物の指と相同な器官はない。

肉鰭類(シーラカンス類、肺魚類)で実験すれば違う結果になるだろう。

確かに、と思ったけどそこら辺のって実験に使えるんだっけ?

なんか保護法かなんかがあったような

そうするとひれは私たちのどことして生き残っているのでしょう?

腕ですね

記事が不明確ですね

指はヒレと総排泄腔の遺伝子の両方からできています

ヒレという単純な機構の末端に、指という複雑な機構を作るために、ベースはヒレだが総排泄腔の設計図の一部を流用しているという感じですね

すげーーー たしかに、握り込むとかって、排出孔のほうが得意なのか。。排泄単位をコントロールしたり、異物に抵抗したり。。 逆流弁という意味では、ものすごい力を入れれる部分だし。。

たしかに!!

子どもの頃、肛門を手で触っていたことを思い出した

さすがに草

興味深い研究ですね。

しかも、一読しただけでは、理解しづらいという。なるほど、常識破りの画期的な研究なのでしょう。

ただ、記事でちょっと気になったのは、「四肢」と「指」の区別が曖昧である点。今回の研究は、「指」と「総排出腔」と「ヒレ」の関係を論じており、「四肢」と「ヒレ」の関係まで否定しているわけではないように思えます。

ということで、

>ヒレという単純な機構の末端に、指という複雑な機構を作るために、ベースはヒレだが総排泄腔の設計図の一部を流用しているという感じですね

私も、この方と同じ考えです。

少し補足すると、「設計図」というと、全体図みたいなものを想像する方が多いと思いますが、

実際のDNAには、蛋白質の配列や、発現を制御する箇所はあっても、「図」は格納されていません。「図」というより、プログラミング言語で書かれた「コード」(+データ)のようなものです。

特に、今回は、発現の制御部分。「ある特定の条件を満たしたら、この一連の蛋白質を作れ(その結果、最終的に、何らかの構造が出来上がる)」という「制御コード」が、指と総排出腔で共通であるという話だと考えました。

指を作るために流用したというよりは、「末端」を決めるメカニズムはもともと排泄腔と指/ヒレで共通していて、魚の対ヒレではその制御の一部が変わっている(失われている)とは言えないでしょうか?