海のCO₂を“生分解性プラスチック原料”に変えることに成功

DOCで回収されたCO₂は、すぐにプラスチックになるわけではありません。

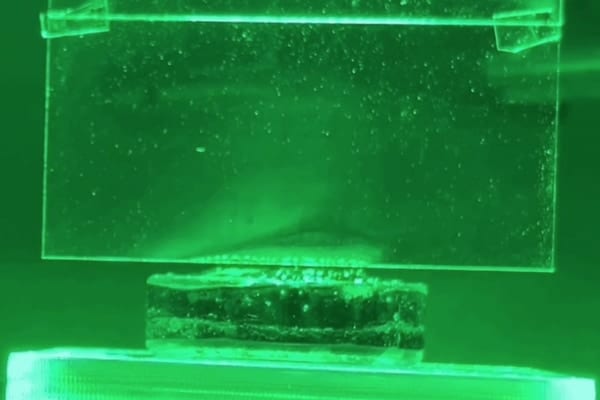

次のステップでは、特殊な触媒を使って、CO₂をギ酸(formic acid)に変換します。

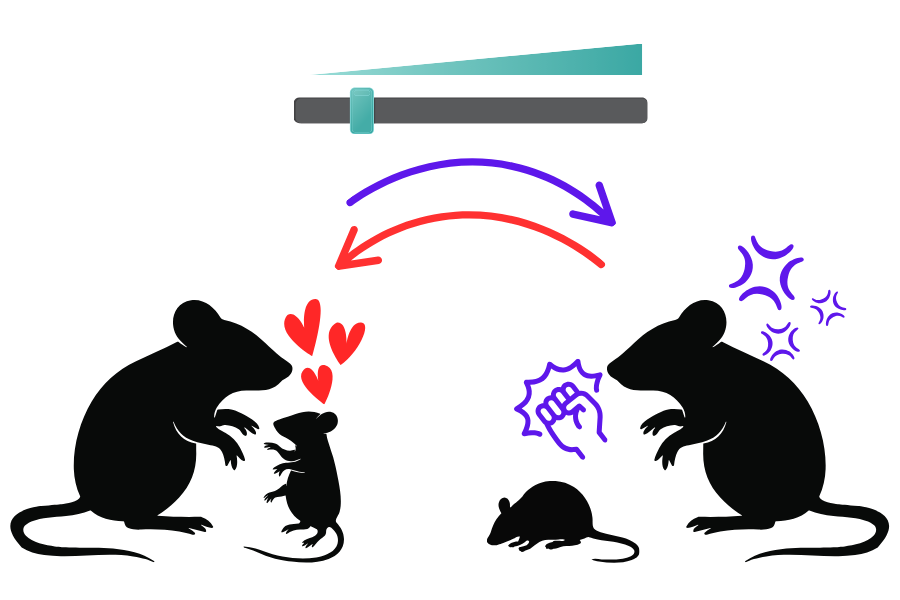

次に研究チームは、遺伝子改変を施した海洋性細菌「Vibrio natriegens」を使い、 ギ酸を唯一の炭素源・エネルギー源として与えることで、コハク酸(succinic acid)という有機酸を生産させることに成功しました。

ギ酸は微生物にとってエネルギーの詰まった“ごはん”のようなもので、この細菌がギ酸を使ってコハク酸を作り出します。

コハク酸は、「ポリブチレンサクシネート(PBS:自然界の土中の微生物の力で水と二酸化炭素に自然に分解される生分解性プラスチック)」などの製造に欠かせない原料です。

実験では、1リットルあたり最大1.37グラムという効率での生産を実現しました。

この一連のプロセス(海水からCO₂を取り出し→ギ酸に変換→細菌でコハク酸を合成)は、持続可能社会を支える基盤技術になると期待されています。

もちろん、今後は工業規模へのスケールアップ、プロセス統合による効率向上、さらなるコストダウンなど課題も残されています。

それでもこの先、海のCO₂が“未来の資源”として、私たちの暮らしに新たな価値をもたらしてくれる、そんな可能性が見えてきました。

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

地球温暖化は海洋学ファンから見れば予断できません。どこかの大統領が過去、地球温暖化はしてなかったとか、ハイエステスの気温低下で地球は寒冷化しているとか。仮に、北西太平洋上空で工業により二酸化炭素と水蒸気で気温が温まるとしよう。この仮定で、常人が分かる。ここが温まる。移流と拡散により(これは気体にも、海洋にもある微細流だから観測は難しい。海の上、下は観測網も簡単に増やせない。つまり、ある科学者の言葉を借りると、気体と海洋で熱のやりとりのドッジボールをした。結果、統計的結果)熱を海洋が吸収した。東京大学と海洋大学の調査で亜熱帯の海の温暖層が、30年間で1.5倍に増えた。海洋学知っている人は、理解している。太平洋の、その層は熱炎としては最古の海水で、そこから赤道域に海水は沈み込む。で、その10年ほど前に、同じ科学者と思うが、赤道域の千メートル深海で異常高水温を発見している。もう、エルニーニョ現象の詳しい人は、もう理解できる。エルニーニョ現象とは、赤道域に溜まった熱海水を、東から西に受け流す、西から東には受け流しません。フィリピン海沖、鹿児島トカラ列島、黒潮となる。え、赤道深海の海が、上昇してる?してるんです。フィリピン海から東北沖まで、奇跡に地形と言われ、西岸境界流だけでなく、ここの地形は、段階的にエレベーターされ、深海が上昇しているのです。だから、深海のプランクトンを追って、魚が回遊して、日本人は魚の恵みを受けています。え、断熱過程?それは、急激な上昇ものに働くことでしょう?段階的に挙げられたら、しないと思う。この後、調べる。そして、今年、東北沖の海水は6℃上昇しました。水の比熱は気体の約4倍です。これ、気温で24℃上昇する熱量が三陸沖に来たと言ってる。ストンメル(アメリカの海洋学者の名言)「海流は海のエンジン」。

エンジンも冷やす過程があるからブルンとなる。熱を、正しく循環するから。循環には負のフィードバックもある。もう、分かるよね。負のフィードバックの警告第一段階。

おい、トランプ?こんどは地熱説か?

じゃあ、海は深いところから温まる証拠を持ってこい。それを証明しろ。世界のオカルト無知が信じ込んで宗教だまりなっている。俺は鹿児島県人だから。ふざけるな。お前たちとは戦うぞ

地球温暖化で困るのは日本知っていて、やってる。

何が地球温暖化していない?笑止

別の話題に誤爆しましたので、ゴメンして再掲します

CO2を集めるまでのコストに比べて、ギ酸を生成するプロセスが高コスト低収率すぎる夢物語のように見えます。エネルギー勾配に逆らって反応させるために炭酸ガスを超高圧にすれば設備費がかかりますし、金属触媒は高価です。ましてや光触媒は、安定維持が大変で収率が悪すぎます。

地球温暖化にこだわらなければ、千葉県のヨウ素生産用の井戸から、副産物の二酸化炭素とメタン・水素を分離して、ガス燃焼で得た熱を利用してプラントを回す方が合理的に見えます。

ノーベル賞を受賞した北川進さんの錯体構造体もCO2を収蔵するよう設計できます。枯れた技術も複数あるでしょうから、CO2から先の有機物に仕立てる吸熱反応を低コスト・高収率・連続化・大規模化できるかが知りたいです