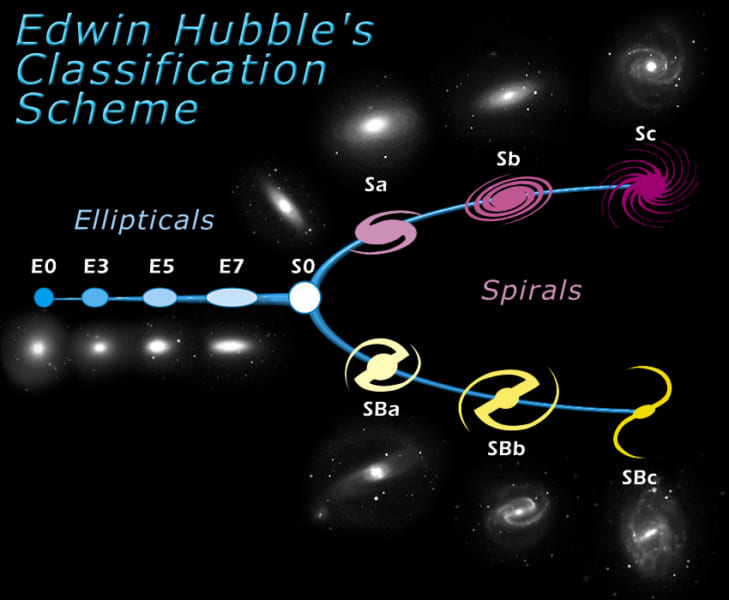

銀河の形いろいろ

最初に述べたように、銀河にはさまざまな形があります。

それらのデータを集め、銀河を初めて分類したのは、エドウィン・ハッブル(1889-1953)です。

ハッブルは、銀河を「楕円銀河」と「渦巻銀河」の2種類に分けて、図にまとめました。

それが以下の「ハッブルの音叉図(図形が音叉に似ているから)」と呼ばれるものです。

楕円銀河は、どのくらい平らに見えるかで分類されています。

まず、扁平率が0(まん丸)の銀河は「E0」として一番左に位置し、徐々に楕円になるにつれて、E2、E3と進んでいきます。E7銀河が、最も平らな楕円銀河です。

それから、E7の右隣のS0は「レンズ状銀河」といい、渦巻銀河と同様にバルジを持ちますが、渦状腕はありません。その点で、楕円銀河と渦巻銀河の中間として位置づけられます。

それからハッブルは、渦巻銀河の中に、バルジを貫く明るい棒を持つタイプがあることに気づきました。

これを「棒状渦巻銀河」と呼び、音叉図の下側(SB列)に当たります。

そして、上部のS列が、棒を持たない通常の渦巻銀河です。

これらの(棒状を含む)渦巻銀河は、バルジの大きさと渦状腕の巻き込み具合で分類されます。

SaやSBaは、大きなバルジとタイトに巻かれた渦状腕を持ち、右に進むにつれて、バルジは小さく、渦状腕はゆるくなっていきます。

ハッブルは、音叉図の左から右に向かって、つまり楕円銀河から渦巻銀河に向かって銀河が進化すると考えました。

しかし、現在ではそれが間違いであることが証明されています。

例えば、楕円銀河の回転はゆっくりなのに対し、渦巻銀河の回転は速いです。銀河はひとりでに回転スピードを速めたりしません。

それでもハッブルの音叉図は、現在も応用され、研究者たちはこれをもとに銀河を分類しています。羊毛状渦巻銀河は、この図からすると、S列の渦巻銀河の変種と考えられるでしょう。

一方で、渦巻銀河の形成メカニズムについては、今後の研究が待たれます。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)