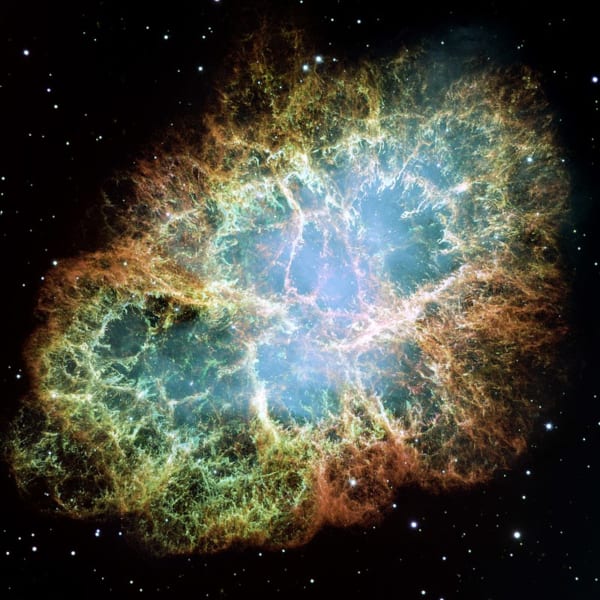

中世に目撃された超新星の残骸

超新星は非常に明るい天体で、観測技術が未熟だった中世の人々による記録の中にも特別な出来事として登場することがあります。

こうした古い記録の中では、超新星は昼間でも約1カ月近くに渡って金星のように観測できたと、記されています。

ぜひ現代でも見てみたいものですが、肉眼でも観測できるような天の川銀河内の超新星は非常に稀であり、過去1000年間の記録を調査しても、該当するものはたった5つしかありません。

「超新星」という呼び方は、古代の人々にとってはそれが新たに星が誕生したかのような明るい現象だったことからつけられています。

しかし、現代の私たちはよく知っているように「超新星」まるで逆の現象で、星が死んで爆発したときの輝きです。

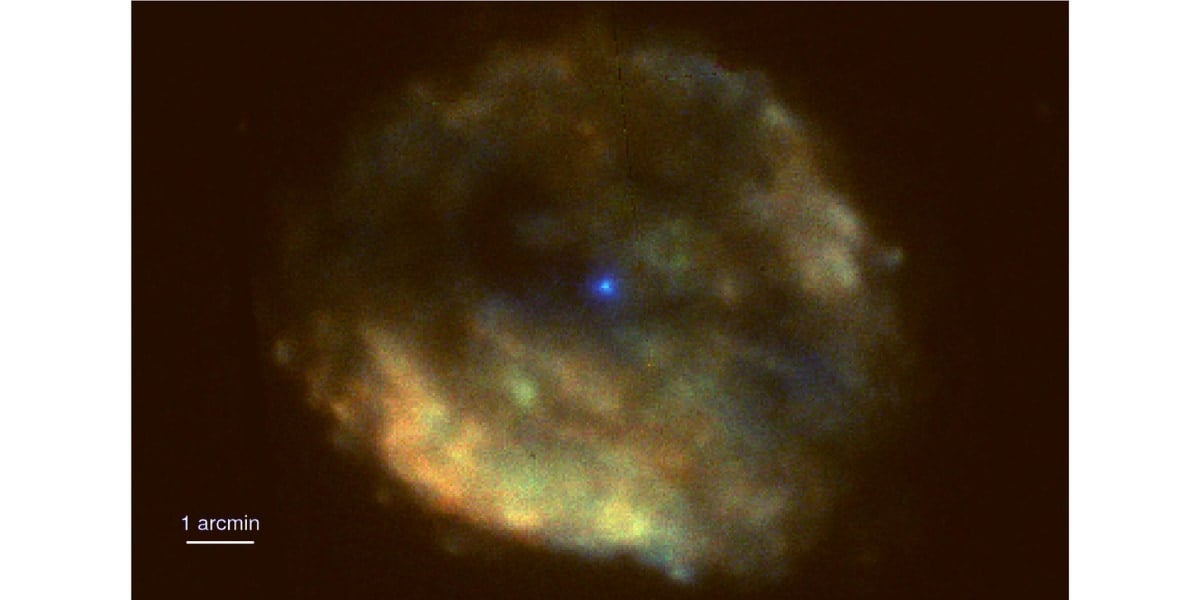

そのため、超新星が観測された場所には、星の残骸が現代でも発見できます。

現代の天文学者は古い記憶を頼りに、こうした超新星の残骸を探して、昔の人々が目撃した天体の正確な位置や、どんな現象だったかを調査しています。

過去1000年間に目撃された5つの超新星は、そのうちの4つについては天文学者は該当する残骸を発見していて、その正確な位置などを割り出しています。

ここには先程紹介した、昼間でも見えたという有名な超新星の残骸「かに星雲 SN 1054」も含まれます。

ただ1つ、記録の中でまだ残骸が発見されていない超新星がありました。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)