もう一人の天才 ハイゼンベルク

パウリと同世代で、重要な物理学者がもう一人存在します。それがヴェルナー・ハイゼンベルクです。

ハイゼンベルクはもともとは数学者になろうとしていましたが、数学の教授とうまく行かず、父の紹介で出会った物理学者ゾンマーフェルトのもとで勉強することになります。

このときゾンマーフェルトの研究室には、パウリも在籍していました。ここでの出会いをきっかけに二人は生涯を通じた物理学研究の盟友となります。

量子論の魅力をハイゼンベルクに教えたのもパウリでした。

その後、ハイゼンベルクはパウリと同様ボーアの講義に感銘を受け、量子論の道を歩む決心をします。

そして、博士号取得後は、ゾンマーフェルトの紹介で、マックス・ボルンの助手として彼の研究室に入りました。

マックス・ボルンは、数学者から理論物理学者へ転向した人物で、この時代、ボーア、ゾンマーフェルトと並んで量子力学の重要人物でした。

もともと数学者を志していたハイゼンベルクにとって、ボルンは最適な教官だったでしょう。

このとき、ボルンは次々に見つかる新事実に物理学はもう1から全部作り直すしか無いだろうと考えていました。そして、その新理論を量子力学と呼んだのです。

ハイゼンベルクの革新的な量子力学の考え方も、ここから始まっていきます。

ただこの当時、ハイゼンベルクはひどい花粉症を患っていて、ある時期は顔が腫れ上がって目も開けられないという状態になっていました。

研究にもまるで集中できないので、彼は仕方なく休暇をとって、花粉の届かない北海の小島「ヘルゴラント」へ旅行にいきます。

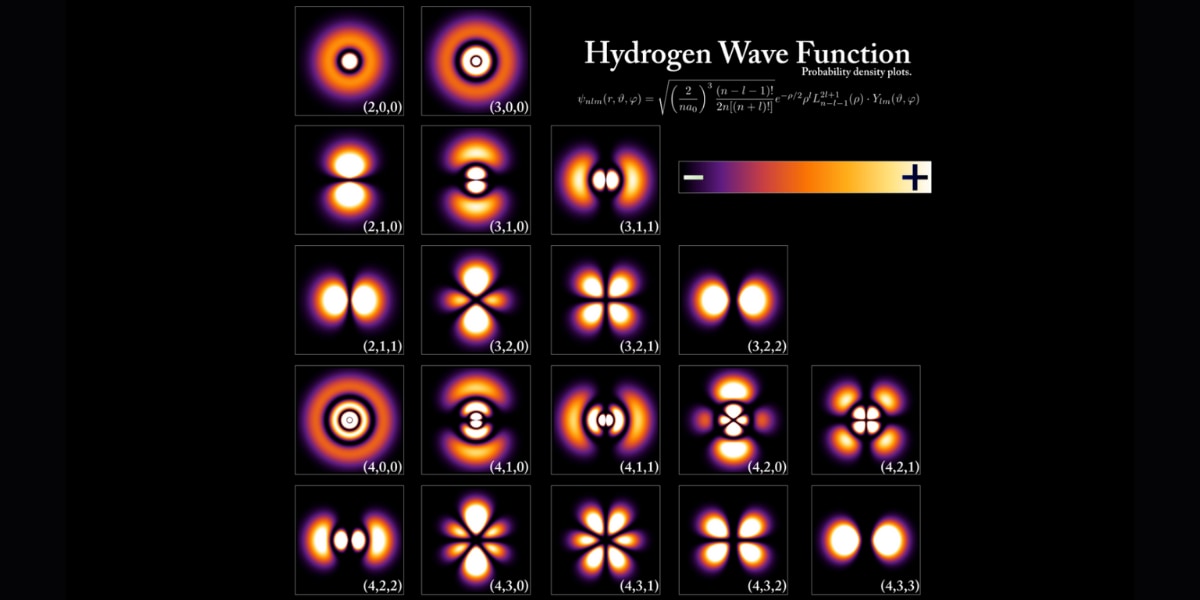

そして、やっと訪れた落ち着いた環境の中でハイゼンベルクは、原子核の周りを回る電子について考え始め、そして量子力学の歴史に名を残す大発見をするのです。

もともと数学を志していたハイゼンベルクは、観測できないものに視覚的イメージを持たせることはナンセンスだと考えていました。

原子核の周りを軌道を描いて回る電子というイメージも、ハイゼンベルクにとってはひどく馬鹿馬鹿しいものだったのです。

数学は元来、頭に思い描いてイメージできないことを取り扱うのが得意な学問です。

そのため、ハイゼンベルクは物質の構成は観測できる値とその関係性だけで数学的に表現するべきだ、と考えました。

そこで彼は、電子がエネルギー準位間を瞬間的にジャンプするとき生じる線スペクトルの振動数など、観測で得られる値を全部書き出し、ボーアの対応原理によって量子的な値を古典的な運動量と位置に変換しました。

そして、そこから電子の振る舞いを計算しようとしたのですが、この複雑な式は運動量pと位置qを入れ替えて掛け算できないという、特殊な性質を持っていたのです。

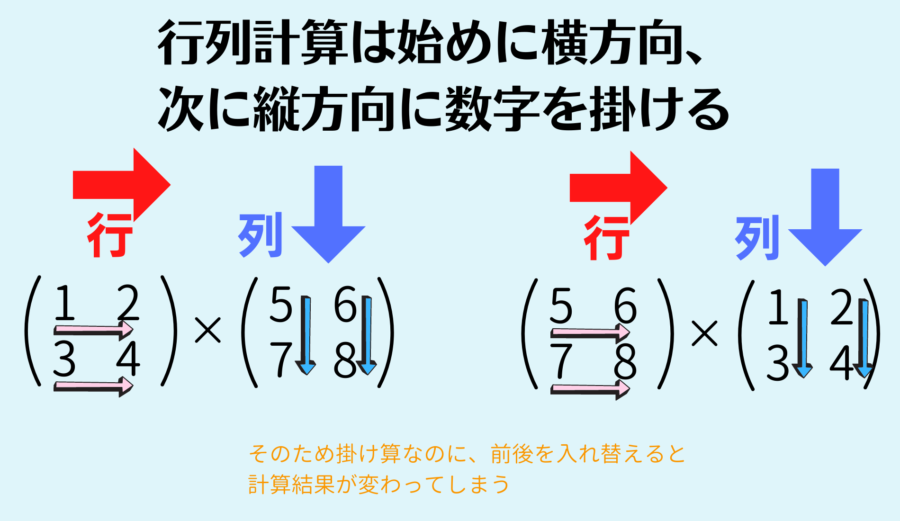

これはつまり、A×BとB×Aという計算をした場合、答えが異なってしまうということです。

これを非可換性といいますが、掛け算の順序で答えが異なる計算というのをハイゼンベルクはそれまで経験したことがありませんでした。

ハイゼンベルクは悩みましたが、この成果をボルンに見せることにします。

するとボルンはその意味にすぐに気づき、「君がやっているのが行列計算だ」と言ったのです。

行列計算は、計算の順序を変えると答えも変わってしまいます。

この当時、行列計算は数学では確立されていたものの、理論物理学者にはほとんど知られていませんでしたが、元数学者であったボルンはこの計算方法を知っていたのです。

数学に熟達したボルンは、この式を洗練させていき、まだ若手のヨルダンという研究者も引き込んで、ハイゼンベルクとともに三者論文と呼ばれる論文にして理論を完成させます。

この理論については、解説することは非常に困難です。

なにせハイゼンベルクが頭にイメージして考えることを禁止して作り上げた理論なのです。

そのため、三者論文は当時、ボーアに見せても「行列だらけで何がなんだかワケがわかりません」と突っ返されたくらい難解なものでした。

しかし、パウリはここで語られる理論を使って、水素原子の線スペクトルを理論的に再現することに成功します。

こうしてハイゼンベルクの傑作と言える、新しい物理学『行列力学』が誕生するのです。

けれど、何を計算しているのかイメージすることもできず、しかもなれない複雑で難解な行列計算を強いるこの行列力学は、同業の物理学者たちからはすこぶる評判が悪いものになりました。

物理学者たちは、行列力学がなんなのかさっぱりわかりませんでしたが、原子内の電子の振る舞いについて正しく計算できるため、仕方なくイヤイヤ受け入れるという状況になってしまったのです。

しかしこの行列力学の、運動量と位置という2つの物理量の非可換性(入れ替えて計算できない)は、2つの確定値を同時に得られないというハイゼンベルクの不確定性原理へ結びついていくことになります。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)