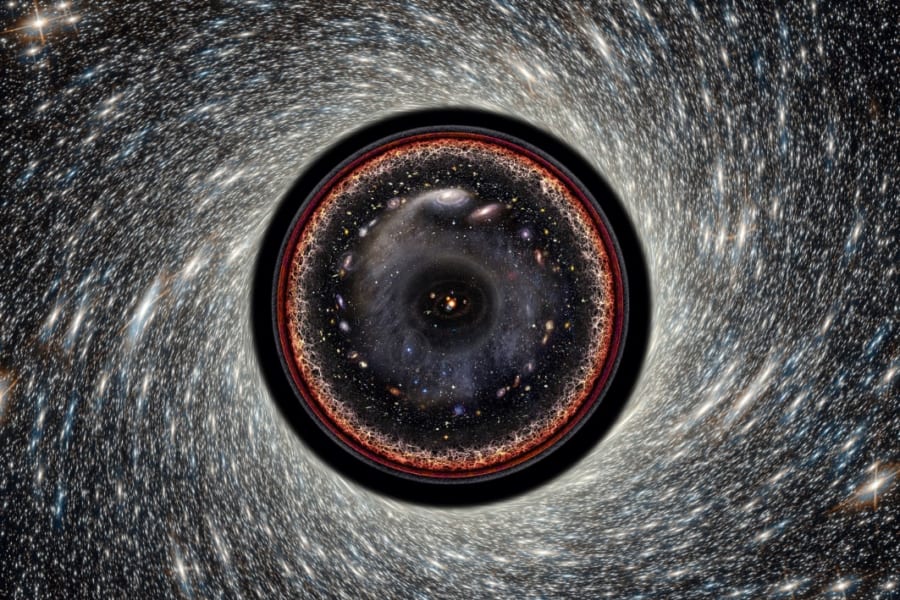

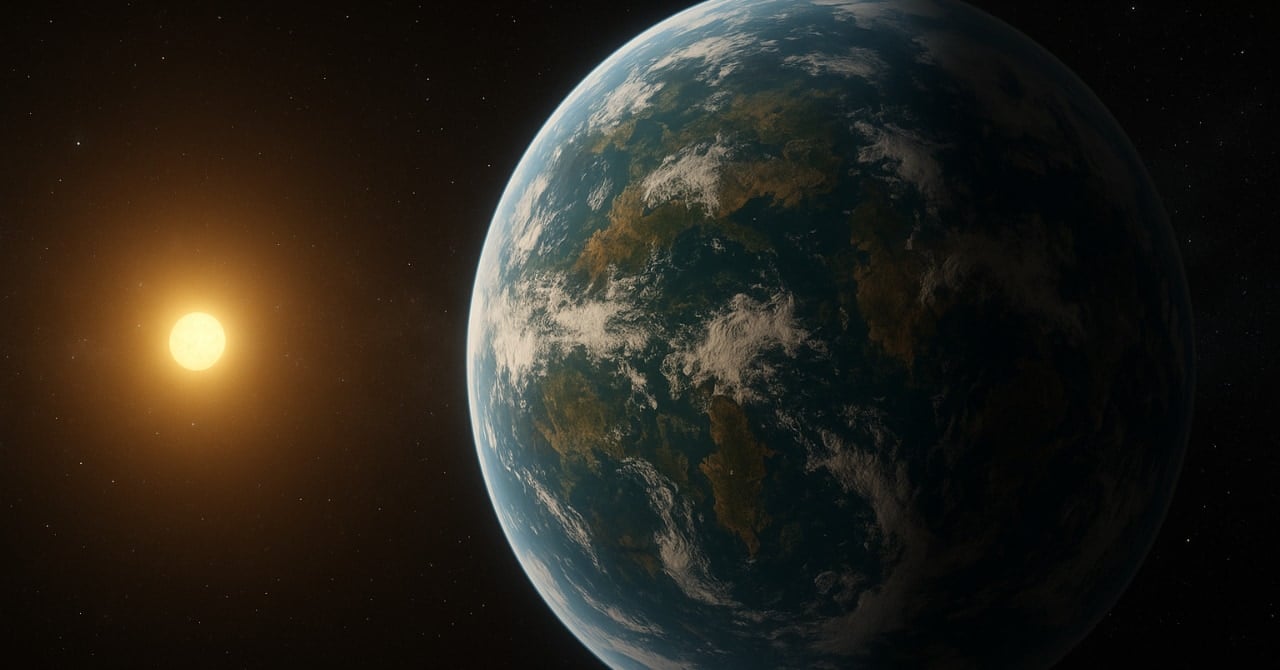

なぜ系外惑星「TRAPPIST-1e」が注目されるのか

太陽系の外に生命が住める世界を探すとき、天文学者が目安にするのはいうまでもなく「地球」です。

宇宙の広大な領域を見渡しても、確実に生命が存在しているとわかっているのは地球だけだからです。

生命が成立する条件として特に重要なのは「液体の水」が存在できることです。

水は(地球環境に適応する生命体を前提として)すべての生物活動に欠かせない化学反応の舞台を提供するため、天文学者たちはまず「恒星(地球でいうところの太陽)から適度な距離にあり、水が凍らず蒸発もしないゾーン」にある惑星を探してきました。

この領域は「ハビタブルゾーン」と呼ばれています。

そして2016年に初めて観測された恒星系TRAPPIST-1は、そうした意味で大きな注目を集めました。

中心の恒星となるTRAPPIST-1は太陽よりも小さく冷たい「赤色矮星」で、その周囲には7つもの地球サイズの岩石惑星が存在します。

そのうちいくつかはハビタブルゾーン内に位置しており、理論的には液体の水が表面に存在し得ると考えられています。

中でもTRAPPIST-1eは、太陽系の地球に最も近い条件を持つとされる惑星であることが示唆されていました。

ただし、「水がある可能性がある」ことと「実際に水がある」ことは別問題です。

液体の水を安定して保つには、大気が欠かせません。真空の宇宙空間では水はすぐに蒸発してしまうからです。

ところがTRAPPIST-1はフレアを頻発する活動的な星で、強い放射線によって惑星の大気を吹き飛ばしてしまった可能性があります。

実際、同じ系にあるTRAPPIST-1dを観測したところ、大気の痕跡はまったく見つかりませんでした。

つまり、TRAPPIST-1eが本当に「地球らしい」惑星なのかどうかは、これまで決定的にわかっていなかったのです。

![【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 知育玩具のシルバーバック 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)