スパイシーで、トーストしたパンみたいな味わい?

チームは歴史的文献の調査とクヴェヴリでのワイン製法を合わせることで、ドリウムでの醸造プロセスの全体像を明らかにできました。

まず、古代ローマのワイン醸造における発酵は自然発生的であり、完全にブドウに存在する酵母に依存しています。

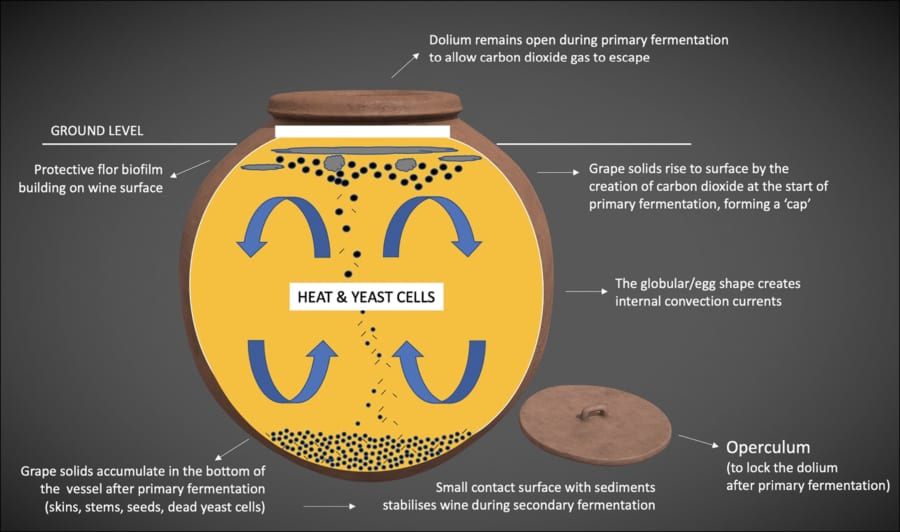

ブドウを種子や茎ごとドリウムに入れて、種までは潰さないよう優しくかき混ぜ(足踏みを使ったと見られる)、容器の口を開けたまま約9〜30日間放置する「一次発酵」に入ります。

この間に糖の大部分がアルコールに変わります。

それが終わるとドリウムの口を蓋で密閉し、5〜6カ月放置する「二次発酵」に入りました。

またこのとき、ドリウムは口から下の部分を土中に埋め込まれます。

この発酵プロセスの中でチームは、ドリウムの形状や材質がワインの風味に大きな影響を与えることを見出しました。

発酵によって二酸化炭素が発生し、ドリウム内の温度が変化するとワインの中で対流が発生し始めます。

この対流が自然なポンプシステムとして働き、ワインをゆっくりとかき混ぜて、発酵の均一性を促すのです。

加えて、対流によりブドウの皮や茎、種および死んだ酵母などの固形物がドリウムの底部に沈殿します。

これらは苦味の元になってしまいますが、ドリウムの底面が非常に狭いので熟成中のワインと接触しすぎるのを防ぎ、芳醇な香りが守られると考えられました。

さらに現代の密閉されたステンレスタンクとは違い、ドリウムは粘土性で多孔質な作りをしています。

チームは、このミネラル豊富な粘土がワインの味わいに影響し、口の中に少し乾いたドライな感覚を引き起こすと予想しました。

また密閉環境とは違って、多孔質ゆえに酸素に晒されやすくなり、ワインが酸化することでローストしたナッツや酸味のあるリンゴのような複雑な香りがもたらされるといいます。

加えて、ドリウムが地中に埋められていることで温度が適度に保たれ、ワイン表面に形成される酵母の層や酒類によく見られるソトロンという化合物の生成が促されます。

研究者らは、これらがワインにスパイシーな味わいとトーストしたパンのような香りを与えると指摘しました。

以上の結果は、古代ローマ時代のワインがかなり複雑な風味を持っていたことを示唆する初の成果です。

当時のローマ人たちは現代ワインとはまったく違う、スパイシーで焼きたてパンやナッツの香りがする独特な味わいを楽しんでいたのかもしれません。

誤字を修正して再送しております。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

![流星のロックマン パーフェクトコレクション -Switch【Amazon.co.jp限定】特典 アイテム未定 & 【早期購入特典】『アレンジBGM4曲』+『「星河スバル」と「ウォーロック」の待ち受けキャラクター』DLC印字チラシ[有効期限:2027年3月27日(土)まで] 同梱](https://m.media-amazon.com/images/I/51NUH0kspfL._SL500_.jpg)