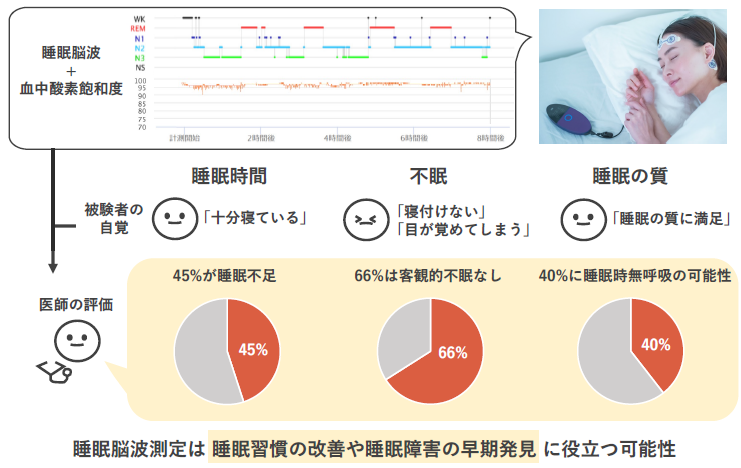

多くの人が自分の睡眠の時間や質に誤った評価を下している

研究チームは、日本在住の20~79歳の421名を対象に、最大6晩にわたり詳細な睡眠データを収集しました。

自宅で使用できるデバイス「インソムノグラフ」を用い、脳波と血中酸素飽和度を測定しています。

脳波データは、睡眠の深さや睡眠ステージ(ノンレム睡眠、レム睡眠)を判別するための最も信頼できる指標です。

覚醒頻度や深い睡眠(N3)の割合を測定することで、睡眠の質や回復度を評価できます。

血中酸素飽和度データは、睡眠中の酸素レベルの変動を示したもので、無呼吸や低酸素症のリスクを特定できるため、特に睡眠時無呼吸症候群を発見するのに役立ちます。

そして、これらインソムノグラフで得られたデータを医師が分析し、客観的な睡眠評価を下しました。

加えて、被験者には睡眠に関する質問票を記入してもらい、これらの主観的評価と客観的評価を比較しました。

これにより、自覚的な睡眠感覚が客観的指標とどの程度一致しているのかが分析されました。

その結果、睡眠の不調を訴えた人の66%は、客観的な不眠はなく、問題が見つかりませんでした。

「寝付きが悪い」「よく目が覚めてしまう」と、眠れないことで悩んでいる人の7割近くが、実は「よく眠れていた」のです。

一方で、「十分な時間眠れている」と感じている人の45%は、客観的には睡眠不足が疑われると分かりました。

「十分寝ている」と主張する人の約半数は、実際は寝不足だったのです。

さらに、「睡眠の質が良い」と感じているグループと、「睡眠の質が悪い」と感じているグループでは、中等症以上の睡眠時無呼吸症候群の有リスク者の割合がほとんど変わらないことも分かりました。

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠の質を大きく低下させますが、主観的な睡眠評価では、このリスクが見過ごされやすいと分かります。

これらの結果は、主観的な睡眠評価だけでは不十分であることを示しており、脳波や酸素飽和度といった客観的データの重要性を明らかにしました。

また、今回の研究では、自宅で測定可能なインソムノグラフのようなデバイスが普及するなら、そうした客観的な睡眠データが得られやすくなることも示しています。

私たちの睡眠の時間や質に関する感覚は当てになりません。

だからこそ、誰もが一度は、自分の睡眠に関して専門家から客観的な評価を下してもらう必要があるのかもしれません。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

睡眠の質を「睡眠時無呼吸症候群ではない」と定義するんならそうだろうよとしか。

自分はそれより朝快適に起きれる事を睡眠の質と定義したいです。

「睡眠脳波と血中酸素飽和度」のデータと、快適な目覚め(主観)とのズレがあるという事なので、快適な目覚め(主観)となる条件は別の実験をする必要があると思います。

この記事では、睡眠の質を「睡眠時無呼吸症候群ではない」と定義していないです。

↑さすがにそれは記事の感想としてあまりにも無意味だと思いますが。。。(笑)

2025/01/27 12:12:24のコメント主さまへの指摘ですので、感想ではございません。

感想ではないので、感想として無意味というご意見は御もっともです。

自分はそれより朝快適に起きれる事を睡眠の質と定義したいです。

↑さすがにそれは記事の感想としてあまりにも無意味だと思いますが。。。(笑)

記事の結論は、「私たちの睡眠の時間や質に関する感覚は当てになりません。」です。

睡眠の質の定義を変えて論ずるのは、あまりにも無意味だと思いますが。。。(笑)

論文の執筆者および記事の作者に対して非常に失礼な行為であり、かつ自己中心的過ぎます。

論文の内容や意義には特に異論はないです。

記事の「睡眠の質」という言葉の使い方(特にこういう曖昧な単語を定義もせずに使っているところ)に異論を唱えています。

自分では幸せって思ってる人に、あなたは収入も低いし友人も少ないので、あなたは不幸です。貴方の主観は当てになりません。て言ってるようなものですよね。

誤った評価を下している、とまで書いてますよ。

睡眠の質を「睡眠時無呼吸症候群ではない」と定義するんなら(引用)

→「睡眠の質」の定義を明確に記事にして欲しいという要望で良いのに、何故、勝手に定義を仮定して感想を述べられたのか疑問です。

論文の内容や意義には特に異論はないです。(引用)

→おっしゃるような曖昧な言葉の使い方(定義など)でも記事内容を理解したから、異論はないという感想になったのでしょうか?

それとも、当論文を直接読まれたのでしょうか?

記事のみ読んで、論文要旨を理解されたかのような感想で矛盾を感じます。

おっしゃる通りなら、論文に関して異論かどうか判断できません。

ご存じの通り、論文の要約を記事にしていただいているので、論文を直接読まない限り、論文に「睡眠の質」の定義が明確にされているか、判断できません。

おそらくは、論文上に定義は記載されていると思いますが、投稿者さまの理想とする明確な定義はないと思われます。

自分では幸せって思ってる人に、あなたは収入も低いし友人も少ないので、あなたは不幸です。貴方の主観は当てになりません。て言ってるようなものですよね。(引用)

→例えが、本件の例えになっていないです。

「論文の内容や意義には特に異論はないです。」ならば、この例えが見当違い(論文執筆者の意図ではない)なのが自明です。

記事上に、明確な定義が記載されていないため、投稿者さまの「定義」についてのご指摘はその通りです。

ただし、「論文の内容や意義には特に異論はないです。」とおっしゃっているのは解せません。

「自分では幸せって思ってる人に、あなたは収入も低いし友人も少ないので、あなたは不幸です。」(引用)

→「幸せ」「不幸」という言葉の使い方(特にこういう曖昧な単語を定義もせずに使っているところ)に異論を唱えています。

記事作者にご指摘されるのなら、当然、ご自身もきちんと言葉を定義して例示して、お手本を示して欲しいです。

論文の内容や意義には特に異論はないです。(引用)

→論文内容を熟知されていると思いますから、主観的評価と客観的評価を比較した研究結果の論文である事は理解されているはずです。

しかしながら、投稿者さまは、「誤った評価を下している、とまで書いてますよ。(引用)」とご指摘しており、「論文の内容や意義には特に異論はないです。(引用)」と矛盾しております。

つまり、「論文の内容や意義には特に異論はないです。(引用)」のならば、「自覚的な睡眠感覚が客観的指標とどの程度一致しているのかが分析されました。(記事引用)」という本研究の手法に異論が出るはずなのですが、解せません。

従いまして、「睡眠の質」の定義を明確にして欲しいという要望以外は、的外れな反論となっております。

「自分では幸せって思ってる人に、あなたは収入も低いし友人も少ないので、あなたは不幸です。(引用)」

→本研究手法に照らすと、主観的評価(幸せと思っているか)と客観的評価(脳波やセロトニンなどの脳内物質量)の比較をして、結果を論文にするという流れだと思います。

例えば、日本在住の20~79歳の421名を対象に、対象者の属性項目として「年収」「友人数」など分類し、主観的評価と客観的評価の比較になります。

そもそも、幸せについては主観のみで問題ないと思うので、主観と客観の比較する意味は薄いと思います。

投稿者さまの思われている客観的評価項目は対象者の属性であって、間違った認識となっております。投稿者さまのおっしゃる比較ですと、主観と属性の比較になってしまいます。

補足しますと、投稿者さまの例示が、本研究の比較した二項構造における主観と客観に当たらないので見当外れと申し上げました。

「誤った評価を下している、とまで書いてますよ。(引用)」

→本研究においての主観的評価と客観的評価の比較結果では、客観的評価を基準(正)として考えているので、主観的評価のみでは誤った評価を下すことになるという見解になります。

記事の表現におかしな点はございません。ご指摘自体がおかしいです。

この睡眠の質問題は不思議だよね。

感覚的にはやはり睡眠の質って睡眠前の眠気や微睡みに比例しますね。

本当に落ちるように寝入った時は、起きた時にああよく寝たと思います。

逆に眠りに入るまでに長時間かかり、心地よい微睡みみたいな時間がなかった場合、寝覚めも最悪ですね。

メンタルヘルス的にこの主観は結構重要な気がするのだが。睡眠に落ちるまでの心地よい微睡みがキーポイントな気がする。

「メンタルヘルス的にこの主観は結構重要な気がするのだが。」

→その通りだと思います。自律神経との関連もあると思います。