空を飛ぶ前から羽毛を持っていた「羽毛恐竜」

毛玉ちゃんは走るのが速いだけでなく、毛玉だけに羽毛を持っていました。ヒプノヴェナトルは全身に羽毛が生えているだけでなく、前脚や尾の先に羽もありました。

小型の恐竜は保温のための羽毛を持っていたと考えられています。これは空を飛ぶための翼や羽を獲得するよりも先でした。空を飛ぶために羽が生えてきたわけではないんですね。まずは保温のため。ダウンジャケットは恐竜にとっても暖かかったのです。

現代の鳥も、ヒナの時にまず生えてくるのは飛ぶための羽根ではなく、ふわふわの羽毛です。飛ぶより先にまず保温。

こうした羽毛や羽を持つ恐竜を「羽毛恐竜」といいます。

恐竜といえばウロコのある爬虫類と同じルックスだと考えられてきたのですが、1996年、中国で発掘された1mほどの恐竜の化石には、まるで鳥のヒナのような羽毛がふさふさと生えていて世界に衝撃を与えました。

その後、同じ地層から羽毛を持つ恐竜が次々と見つかったのです。ほぼ全てが1m程度の小型恐竜でした。小型なティラノサウルスの仲間にも羽毛を持っているものがいたので一時はあのティラノサウルスもふさふさしていたのか?と疑われたこともありました。

その後、12mもあるティラノサウルスは体の一部にだけ羽毛があり、ほかはウロコだということがわかってきました。しかし、体の小さい子供のうちは保温のため羽毛で覆われていた可能性もあります。

体にふさふさと羽毛が生えているだけでなく、鳥にそっくりな翼のような前足を持つ恐竜も見つかりました。前脚は鳥の翼のように折りたためる構造になっていて、恐竜と鳥の間をつなぐ存在であることが伺えます。

こうした鳥に似た恐竜の中には、翼をはばたかせるための筋肉が発達し、重心のバランスを取るために長かった尾が短くなったものも現れました。尾は短く、バランスを取るのはもっと軽い尾羽になりました。こうなると限りなく鳥に近くなります。

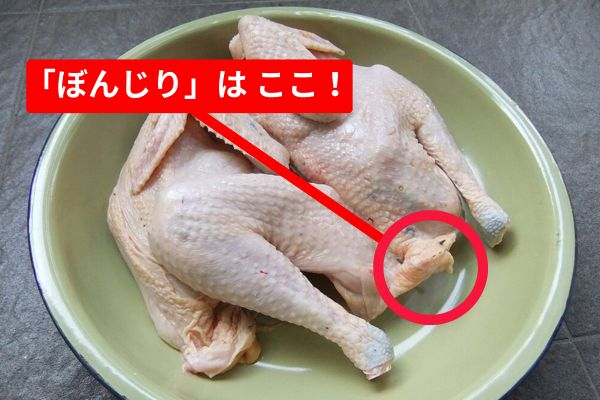

鳥は長い尾羽を持っていても、尾は短い生物です。焼き鳥の「ぼんじり」を思い出してみてください。塩焼きが美味しい皮と脂肪だけのような部位ですが、あれは鶏の尾です。尾羽が長いのでわかりにくいですが、尾はプリッとしたあれです。

恐竜は、例えばティラノサウルスを見るとわかるように、長い尾を持っています。これはバランスを取るためです。

しかし、長い尾は空を飛ぶには重すぎました。そのため、鳥に近い羽毛恐竜は尾が短くなり、代わりに尾羽が長くなるような進化を遂げたのです。

飛ぶためには翼を強く動かし続けるための大きくて強い筋肉も必要です。そのため、羽毛恐竜が鳥に近づくほど胸骨は大きく、筋肉が多く付く構造になっていきました。

鶏も鴨も、モモ肉だけでなく胸肉も食べ応えのあるサイズなのは、元はと言えば鳥は空を飛ぶため胸の筋肉を大きくしたことによるのです(多くの家禽は食用に品種改良された結果でもあります)。

羽毛恐竜の中でもかなり鳥に近いイーシャノルニスは胸骨こそさほど大きくなくても、尾は鶏のぼんじりのように短く、短い尾に長い尾羽が生えていました。恐竜と鳥、両方の特徴を持っていたため、この羽毛恐竜の発見は、「鳥は爬虫類(恐竜)から進化した」という考え方のきっかけを作ることになりました。

鳥のヒナが巣立つ前にはばたきの練習をして徐々に飛べるようになるのと似て、羽毛恐竜で翼を持つものたちも同じような動きで飛べるようになっていったと考えられています。羽毛恐竜は、体の保温から始まって、住む範囲を木の上にまで広げ、尾は短くなり、やがて羽ばたいて飛ぶ鳥へと進化していったのです。

現代の鳥には、恐竜の名残があります。足にウロコが生えているだけではなく、内臓にもあります。

鳥には歯がなく、丸のみした食べ物を「砂嚢(さのう)」ですり潰してから消化しています。これは焼き鳥でいえば「スナギモ」です。オルニトミムスという、歯がなく嘴を持った恐竜の化石からは砂嚢があったと思われるたくさんの小石が見つかっています。

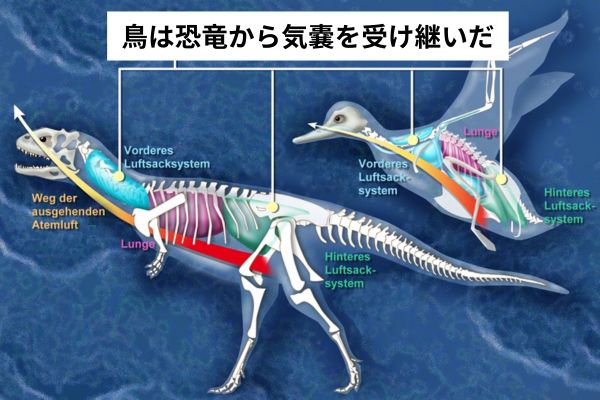

もうひとつは「気嚢(きのう)」です。これは呼吸のための器官で、鳥は肺以外にも恐竜から気嚢を受け継いでおり、空気中の酸素をより効率よく取り込むことができるのです。

空を飛ぶために羽ばたき続けるのには大きなエネルギーが必要です。そのため多くの酸素を取り込む必要があるのですが、気嚢があるがゆえにそれが可能になっていると言っていいでしょう。

世界中で、自力で一番高く飛ぶ鳥として知られるのはインドガンで、高度6000m以上を上昇気流などは利用せず、自分の羽ばたきだけで飛んでヒマラヤ山脈を超えていきます。

同じくヒマラヤ超えをする鳥にはアネハヅルも知られています。いずれも全身へ酸素を効率よく行きわたらせる仕組みを持ってはいても、基本は気嚢で薄い空気の中から効率よく酸素を取り込んでいます。

丹波篠山で見つかったふわふわな毛玉ちゃんは羽毛恐竜でした。羽毛恐竜が鳥に進化するまでには長い期間がかかりましたが、羽毛恐竜は間違いなく鳥の祖先です。鳥は飛ぶために尾を短くしましたが、砂嚢や気嚢は恐竜から受け継ぎました。

焼き鳥屋さんでぼんじりやスナギモを食べる時、たまに羽毛恐竜のことも思い出してみてくださいね。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

かつて地上を支配した恐竜すら家禽にして食べてしまう、そう人間ならね。

焼き鳥で例えてくるの面白すぎる

鳥類と人類、奇しくも地上と空中を席巻してる2種は共に尾が短いんですね。