痛風の症状と原因――本当に「ぜいたく病」なのか

痛風は、血液の中に尿酸がたまりすぎることで起こる病気です。

尿酸は、食べ物や体の中の細胞が分解されるときにできる「プリン体」という物質から作られます。

通常は腎臓を通じて尿と一緒に排出されますが、排出がうまくいかなかったり、尿酸が多く作られすぎたりすると、血液の中にたまり、高尿酸血症という状態になります。

そして尿酸が多すぎると、体の中で結晶になり、関節にたまります。

特に足の親指の関節にたまりやすく、突然激しい痛みが起こることがあります。

関節が赤く腫れ、歩くのもつらくなることが多いです。

この痛みは数日から1週間ほど続き、治った後も再発しやすい特徴があります。

また、痛風が進行すると腎臓にも影響を与え、尿路結石や腎臓の働きが悪くなることもあります。

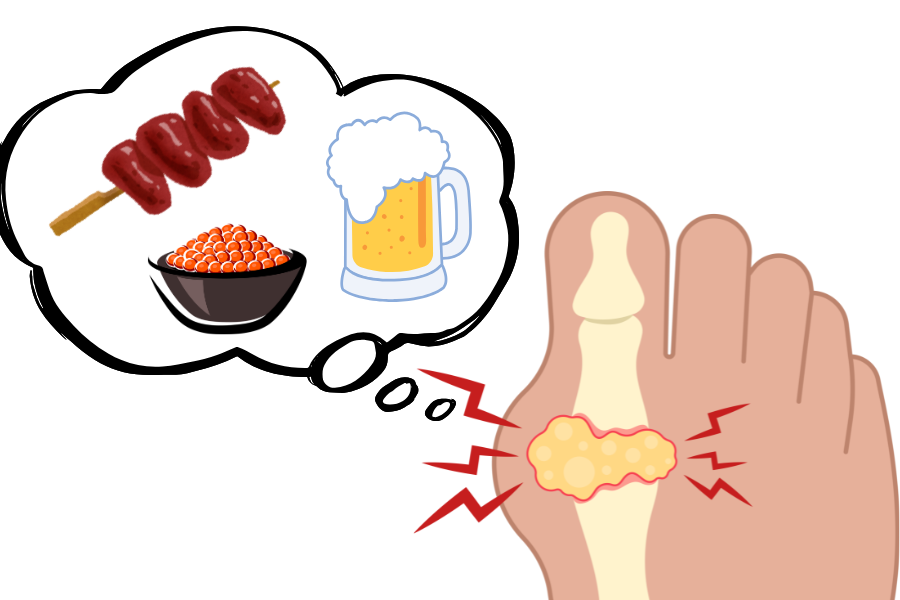

痛風のリスクを高める食品には、プリン体を多く含むものが挙げられます。

特に、レバーやアンコウの肝、イワシ、カツオなどの魚介類、肉類、ビール、魚卵などが高プリン体食品として知られています。

これらを過剰に摂取すると、体内で尿酸が増加し、痛風の発症リスクが高まるのです。

また、アルコールも尿酸の排出を妨げるため注意が必要です。

このように、これまで痛風は食生活と密接に関係すると考えられており、特にアルコールや肉類の過剰摂取が主な原因とされてきました。

しかし、なぜ同じ食生活を送っていても発症する人としない人がいるのか、その理由は長年の謎でした。

今回の研究では、痛風の発症リスクには食生活だけでなく、遺伝的要因に焦点を当てました。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)