守られている割に股関節の骨は意外と折れる

ヒトは二足歩行する生き物です。ヒト以外の哺乳類と比較すると不安定さを持っているともいえます。重心が高いところにあるからです。そして、体の一番高いところに重たい頭を乗せています。

そのせいか、ヒトは哺乳類の中ではよく転ぶ生き物です。積雪の道で滑って転ぶ人の映像を冬になるとニュースでも見かけますよね。

それなのに、スキーやスノーボード、スケートなど、滑って転ぶようなことも進んで行うのがヒトの不思議なところでもあります。今まで一度も転んだことがないという人がいたら、きっと死後、閻魔様に舌を抜かれるでしょう。

大腿骨はこうしたスポーツや、日常生活の中での転倒といった小さな事故でも意外と折れています。

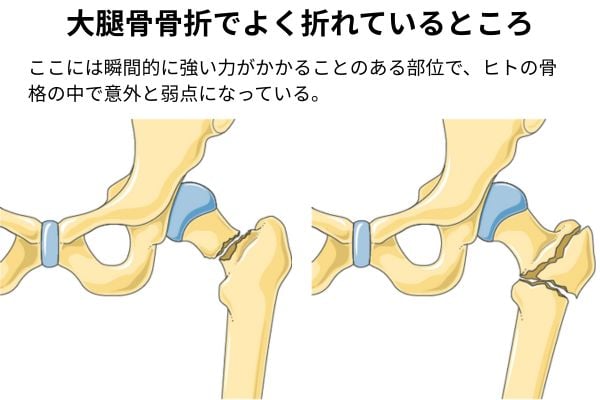

ヒトの骨の中で一番長い大腿骨は力がかかると真ん中からぼっきり折れそうなものですよね。でも、大腿骨の付け根の大腿骨頸部が割とよく折れています。膝に近い部分や真ん中ももちろん折れますが、大腿骨の付け根は骨盤に守られている割によく折れているのはなぜでしょう。

大腿骨の、骨盤にはまっている丸いところを骨頭、そのすぐ下の少し細くなっているところを大腿骨毛部、骨盤から出っ張って太くなっているところを大転子と呼ぶのは既に述べました。よく折れるのは大腿骨頸部、そして大腿骨頸部と小転子の間ぐらいの所です。人体の骨格で、ここは二足歩行に重要な部分ですが、同時に弱点のひとつでもあります、。

人体の中でも股関節には大きな力がかかるためです。

両足で立っているだけなら体重の約半分の力で済みますが、歩く時は約3倍、階段の上り下りでは大きい時で体重の約8倍、転んだら、それより大きな力がかかる場合もあります。

大腿骨頸部が何故折れやすいのかというと、瞬間的に大腿骨頸部に大きな力がかかってしまうからです。

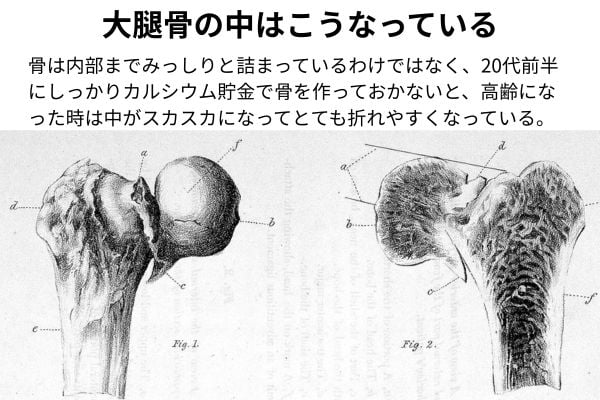

高齢で骨粗しょう症だと、大きな事故や派手な転倒ではなく、室内でほんのちょっとつまずいて転んだだけで簡単に折れてしまうので注意が必要です。大腿骨頸部が脆くなっていて、力を受け止めきれないのです。

あなたがもし、20代前半であれば骨密度を上げるのは長い人生の中で今しかありません。しっかりカルシウムを摂ってください。高齢になってからの骨折防止に役立ちます。

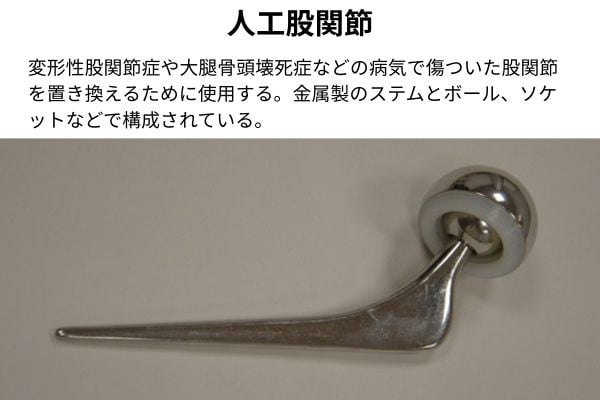

後期高齢者だと全身麻酔を避けるため手術ができず、痛み止めを使いながら骨がくっつくのを待ち、そのまま車椅子生活、寝たきりになってしまうこともあるため、軽視できないのが大腿骨骨折。

大腿骨骨折は本人にとっても家族にとっても大きな負担になるので、骨折はなるべく防ぎたいもの。そのため、股関節を柔軟に保ったり、筋肉を鍛えたりしておくというのもひとつの方法です。

おしりの話に戻りますが、このおしりと股関節を一番鍛えているのは誰だかわかるでしょうか。

それはズバリ、お相撲さんです。

お相撲さんの体が柔らかいのを見て驚いたことのある人も多いのではないかと思いますが、お相撲さんは「股割り」といって股関節を柔らかくし、左右に大きく開脚する練習をしています。

筋肉に柔軟性を持たせて股関節の可動域を広げるための準備運動ですが、同時に、押されて俵ぎりぎりになっても脚をふんばり押し返したり、逆に相手を投げたりするための筋力を鍛えること、さらには怪我をしにくくするという理由もあります。

元大相撲力士の小錦八十吉さんは、現役時代に一番重かった時の体重が285kgあったそうです。歩くだけで股関節に855kgの重さがかかっていたことになります。これは小型の競走馬2頭分ぐらいの重さです。

転べばオスのアフリカゾウ以上の重さが股関節にかかることになります。例え一瞬でもアフリカゾウの重さが体にかかれば普通はまともではいられないでしょう。

相撲はよく転ぶスポーツです。重い体で転ぶため、筋肉やじん帯、骨の損傷を防ぐために筋肉を鍛え、柔軟性を保っておくことが非常に大切だといえるでしょう。

お相撲さんは股関節やおしりだけでなく全身をそんなふうに鍛え上げているので、プロレスラーはお相撲さんとだけは喧嘩したくないそうです。

お相撲さんではない一般人の私たちでも、それを真似て股関節周辺の筋肉を鍛えたり、じん帯柔軟に保ったりして、少しでも怪我を防ぐ役に立てられるといいですね。

股関節に関わっているのはもちろんお尻だけではありません。いくつかの筋肉とじん帯が私たちの二足歩行を支えています。

美容のためにヒップラインを鍛えるなら、股関節を支える筋肉やじん帯にも同時に気を付けていると、股関節を守ることにも役立ちます。柔軟体操も付け加えるとさらによさそうです。

立ち上がる時に思わず「よいしょ」が出てしまう人は股関節を支える筋肉が弱っているサインかも。

あと「やばい。カルシウム貯金、足りてなかったかも……」という心当たりのある人は、ぜひ今のうちに股関節のストレッチと筋トレをして、将来の不慮の骨折を防ぎましょう。

おしりのトレーニングもお忘れなく!

でも、急に頑張りすぎて筋肉やじん帯を痛めないようにしてくださいね。お相撲さんでも股割りができるようになるまで、5年ぐらいかかるそうですよ。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

>おしりはHip

違います。

英語のHipと言う単語が意味するものは日本語では腰のくびれより下方で太ももより上の体の側面を指す言葉です。

だから股関節はHip Jointなんですよ。股関節は尻にあるんではなく骨盤の横、まさにHipに付いてるのです。

逆に股関節だから股に一個あると思ってる人いるの?

どういう構造?