ADHDの優れた食料採集能力が現代社会で罠にはまっている

今回の結果からは、ADHD傾向のある人が「落ち着きがない」「集中力に欠ける」という一面的な解釈だけでは説明できない可能性が浮かび上がります。

多くの動物が採食行動を工夫するのと同じように、人間も資源を「どこまで取り続けるか」と「いつ新たな場所へ移るか」を絶えず判断しています。

そのとき、ADHD特有の衝動性や飽きっぽさが「常に新しい可能性を探る」行動に結びつきやすいと考えられます。

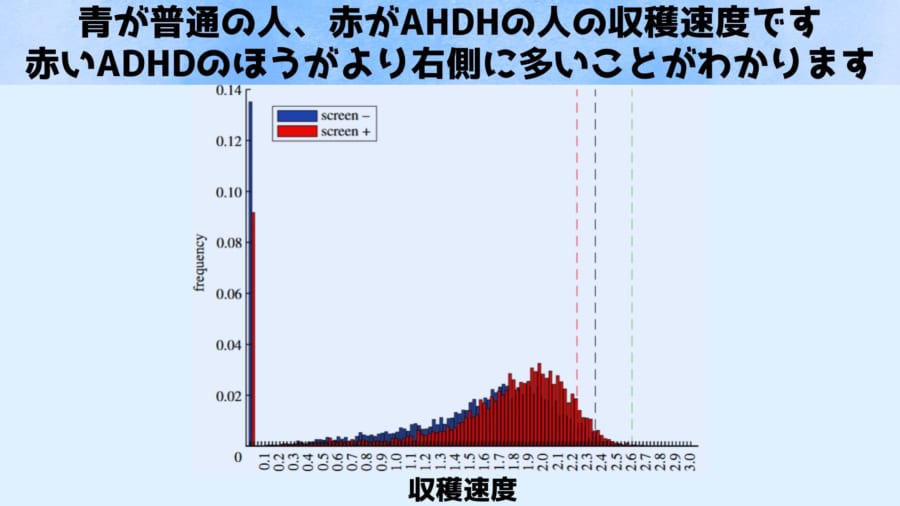

実際、今回のオンライン実験でも、早めに茂みを離れることで得られる報酬が増え、結果的にADHD傾向が強い人ほど成績がよかったのは興味深い点です。

ただし、こうした特徴がどんな環境でも有利に働くとは限りません。

例えば、複数の選択肢をじっくり比較しなければならない課題や、一度決断すると簡単には戻れない状況では「早く見切りをつけて移動する」行動がリスクになる可能性もあります。

たとえば本研究で用いられたように「茂みを離れるか残るか」の二択しかない状況では、ADHD的な特性が早期の探索行動を促すことで報酬率を高める可能性があります。

しかし、実社会や別の実験では同時に複数の選択肢が提示され、「どれが最も有利か」を学習しながら行動しなければならないケースも多いです。

このような場合、ADHD的な特性は不利に働きます。

たとえばFrankらの研究によると、複数の選択肢それぞれに報酬の確率が設定されている強化学習課題で、ADHDの人は選択を頻繁に切り替えすぎるため、どの選択肢が高報酬かを十分に学習できず、最終的な成功率が下がる傾向があります。

つまり、複数のオプションが常に並立している状況では、ADHDの衝動的スイッチが情報収集を妨げる結果になりやすいと考えられます。

またDekkersらの研究では、「安全だが低報酬」「リスクがあるが高報酬」といった選択肢が提示される課題において、ADHD傾向の強い人は期待値の計算・比較が十分行えず、高い期待値の選択肢を選ぶ頻度が低いと報告されています。

結果を吟味してから行動を決定する必要がある場面では、じっくり考える前に衝動的に判断してしまう特性が不利に働く可能性があります。

複雑な損得計算が伴う場合には、過度な“即断”が成果を下げる要因となり得るでしょう。

それでも、環境が「複数回試行できる」「移動コストが少ない」など、探索が有利になる条件であれば、ADHDの特性は進化的な適応とみなせるかもしれません。

実際、かつて人類が狩猟採集の生活を送っていた頃、身近にある「茂み」から食料を採取し、食べ尽くしたら別の茂みに移動するという行動は、実のところ複数回の試行が容易にできる状況でした。

森や草原のあちこちには、似たような茂みや果樹などの小規模な資源が点在しており、周辺環境を熟知している集団であれば「ここはもう取りきったから、少し先の場所を見に行こう」といった移動が簡単に行えたのです。

こうした条件下では、特定の茂みにこだわり続けるよりも、比較的容易に新しい場所へ何度でも試しに足を運び、効率が悪いと感じればすぐに切り上げる「こまめな探索」が可能だったと考えられます。

こうした環境はADHD的特質が有利になると考えられ、結果として、人類の中でADHD的特質が淘汰されずに現代まで残り続けた可能性も考えられます。

条件によっては、ADHD的特質が生存を有利にした場面もあったのかもしれません。

さらに、神経科学や遺伝学の分野では、ADHDに関連するドーパミンやノルアドレナリンなどの脳内物質が「新規探索や集中力の調整」に深く関わるという知見が積み重なっています。

今回の研究結果は、そうした神経科学的メカニズムが「早めに環境を切り替えて報酬を得る」という行動パターンと結びついている可能性を示唆します。

一方で、オンライン実験という形式やコロナ禍での実施といった特殊な条件もあるため、実際にADHDが診断されている人々にどこまで当てはまるか、また現実の生活環境で同様の結果が得られるのかは、今後さらに検証が必要です。

それでも、従来は「集中力が続かない」「せっかち」とネガティブに捉えられがちだった側面に、実は「探索能力を高める」利点が隠れているかもしれないという発想は、教育現場や働き方を考える上でも新しいヒントになるでしょう。

たとえば未知の問題を解決したり、新しいアイデアを次々と生み出したりする場面では、ADHDの特性が大いに活かされる可能性があります。

さまざまな認知特性が存在する中で、それぞれがどのような条件で強みになるかを理解することは、多様性のある社会を築くうえで重要な視点といえそうです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

その手のゲームをやり慣れている人だと同じような行動をしそうな気もしますが、なんにせよどのような力も使いようと言うことですね。

全体を荒く探査する必要がある場面では使えるってことですね。

ちなみに精神科医の中井久夫 先生は「病とは能力である」とS親和性(精神分裂症)が時代によって能力であることを提唱していました。この記事と同じく狩猟採集時代そして武士には必須な能力だったからこそ、自然淘汰されずに現代まで残っているのだと。

https://www.nhk-ondemand.jp/goods/G2022124442SA000/