“在庫切れ”の裏側を暴く:Amazonが仕掛ける見えない検閲

インターネットの普及により、私たちは数クリックで地球の裏側の商品を手に入れられるようになりました。

Amazonはその象徴として、世界中のユーザーに本や雑貨、デジタルコンテンツを届けています。

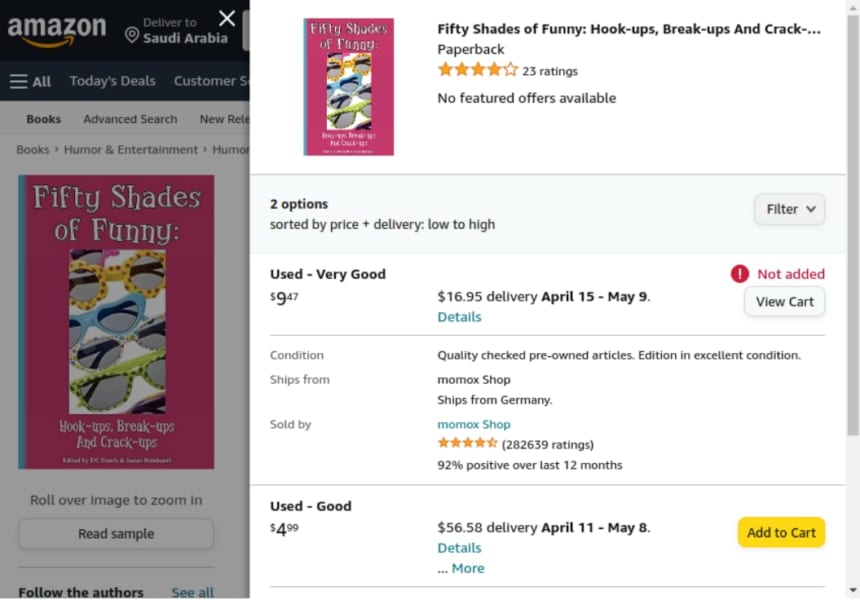

しかし最近、「在庫はあるはずなのに『在庫切れ』『一時的に配送不可』と表示され、実質的に買えない書籍が相当数ある」という不思議な現象が報告されるようになりました。

思い出されるのは、過去に報じられたNetflixやAppleによる“コンテンツ非表示”の事例です。

Netflixはサウジアラビア政府の要請に応じて一部の番組を削除し、Appleは香港や台湾向けに政治関連ワードを弾く“刻印禁止リスト”を設けたと伝えられています。

こうした背景には、政府の権力が直接働くケースもあれば、企業が「現地ルールへの配慮」のために先回りして自主規制するケースも含まれます。

中東やアジアの一部地域では、同性愛描写やオカルト要素、性愛表現などを法律や宗教・道徳の観点でタブー視する文化が強く、こうした規制に対応するために配送制限を行うことはある程度予想されていました。

一方で、Amazonは「多様性を尊重する」姿勢を表明し、LGBTIQ関連のコンテンツを支援するとしてきた経緯もあり、両者の矛盾が浮き彫りになっています。

実際、これまでも複数の調査報道・研究機関が世界的な“コンテンツ制限”を断片的に明らかにしてきました。

たとえばCitizen Labは、中国でSNSや検索エンジンから政治的にNGとされるキーワードが削除される現象を追跡し、国境を越えた検閲の実態を示しています。

またPEN Americaは、アメリカ国内の学校や図書館でLGBTIQ関連の書籍が排除されている状況を「まるで現代の焚書」と表現しました。

そうした“特定の価値観を排除する空気”が見えにくい形で広がっている点は、Amazonの事例でも大きな問題につながる可能性があります。

今回指摘されているのは、検索結果や一覧ページを直接削除するのではなく、「配送先を別の国に設定すると在庫切れ扱いになる」という現象です。

いったいAmazonに何が起きているのでしょうか?

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)