脳は二刀流で学ぶ

脳が経験を記憶に変える仕組みは、かつては「一緒に活動した回路どうしが結びつきを強める」という、非常にシンプルな学習ルールだけで説明できると信じられてきました。

イメージするなら、夜景の中で同時に光った街灯の間にだけ太い電線が敷設されるようなもので、わかりやすい一方で多様な学習現象をすべて説明するのは難しい面がありました。

実際、私たちの行動を見ても、同じ失敗を繰り返すこともあれば、一度でコツをつかむこともあり、学習の速度も質もさまざまです。

こうした柔軟性を一本の公式で説明するのは厳しいという意見が近年高まっていました。

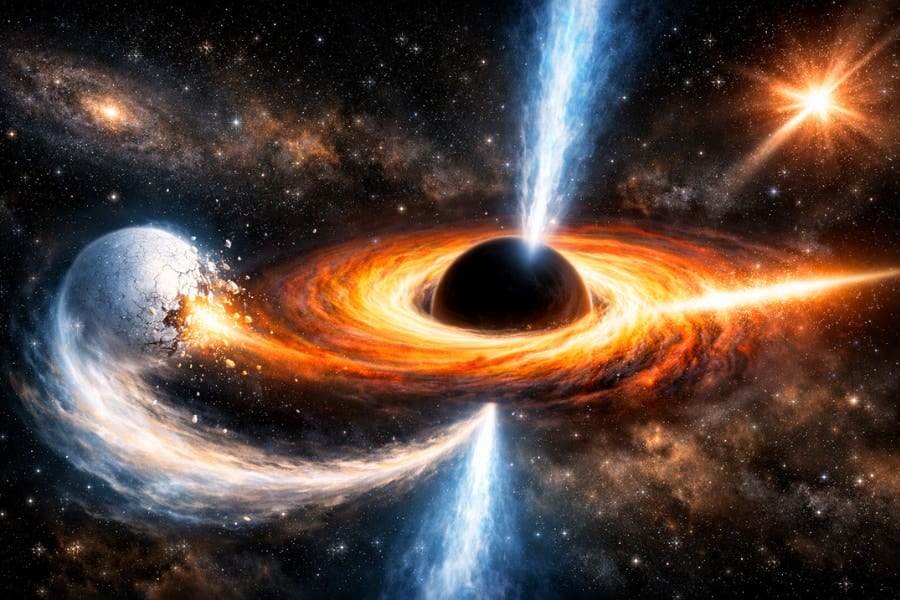

そこで浮かび上がったのが「クレジット割り当て問題」です。

シナプスは現場作業員のように自分の足元しか把握できませんが、脳全体としてはそれらを多数決で統合し、「この動きは成功」「この音はまちがい」と判断しています。

この構造は、アリ一匹一匹に全体像は見えていなくても、結果的に巣が完成してしまう様子に似ているため、「シナプスはアリ、ニューロンはコロニー」という比喩が使われることもあります。

では、シナプス一つひとつの小さな決断がどうやって大きな学習へつながるのでしょうか。

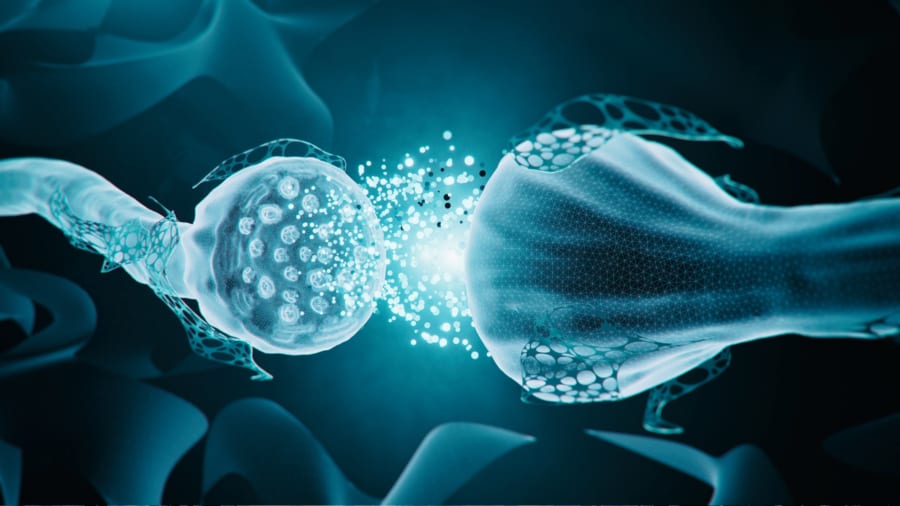

そこで注目されたのが、ニューロンの枝ぶりです。

神経細胞は一本の幹から何本も伸びる樹状突起をもち、その先端には細やかなシナプスがびっしりと並んでいます。

とくに頂上近くの細い枝(アピカル樹状突起)と根元近くの太い枝(ベイサル樹状突起)は、受け取る信号の性質や電気的特性が異なり、まるで一つの会社の“営業部”と“経理部”のように分業していると考えられるのです。

もし本当に「ニューロンは部門制企業」で、それぞれの部署が独自の学習ルールブックを持っているなら、脳は必要に応じてルールを切り替え、素早く配線を調整できるかもしれません。

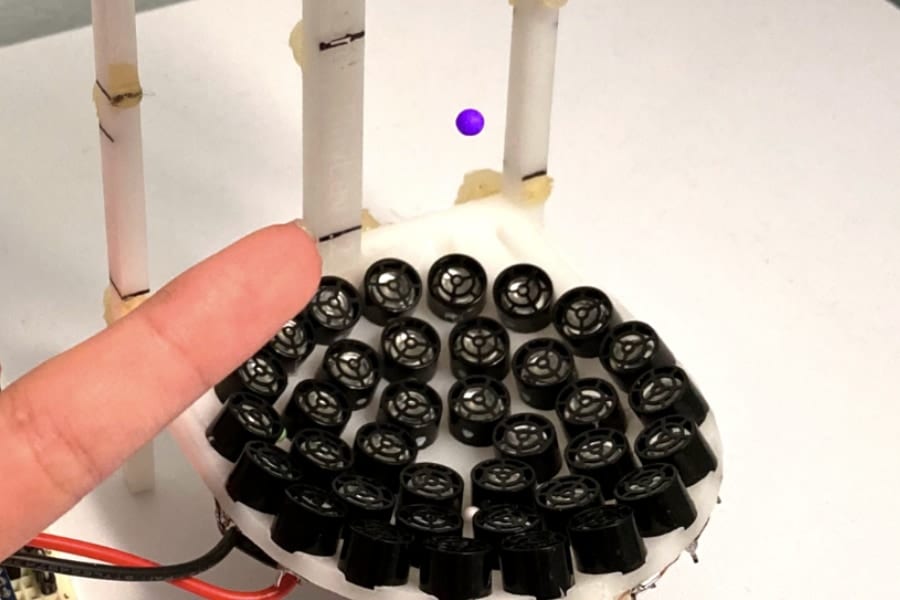

とはいえ、学習の最中に生きたシナプスを一本ずつ同時に観察するのは従来の顕微鏡ではほぼ不可能でした。

シナプスの「入力」とニューロンの「出力」をリアルタイムで見比べるという、まるでドローンでビル建設現場を俯瞰するような新しい視点が必要だったのです。

そこで今回研究者たちは、一本のニューロンを枝先から根元まで“生中継”し、本当に枝ごとに学習ルールが違うのかどうかを確かめることに挑みました。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)