ゼロ損失計算への道と残る壁

この新しい「量子電池駆動方式」は、量子コンピュータの設計に大きな変革をもたらす可能性があります。

なかでも注目すべきは、計算に必要なエネルギーを外部から供給せずにシステム内部で“循環”させるため、理論上は演算過程で熱がほとんど生じないという点です。

量子電池が量子ビットとコヒーレントにつながっているおかげで、エネルギーが散逸せず、何度も再利用できるわけです。

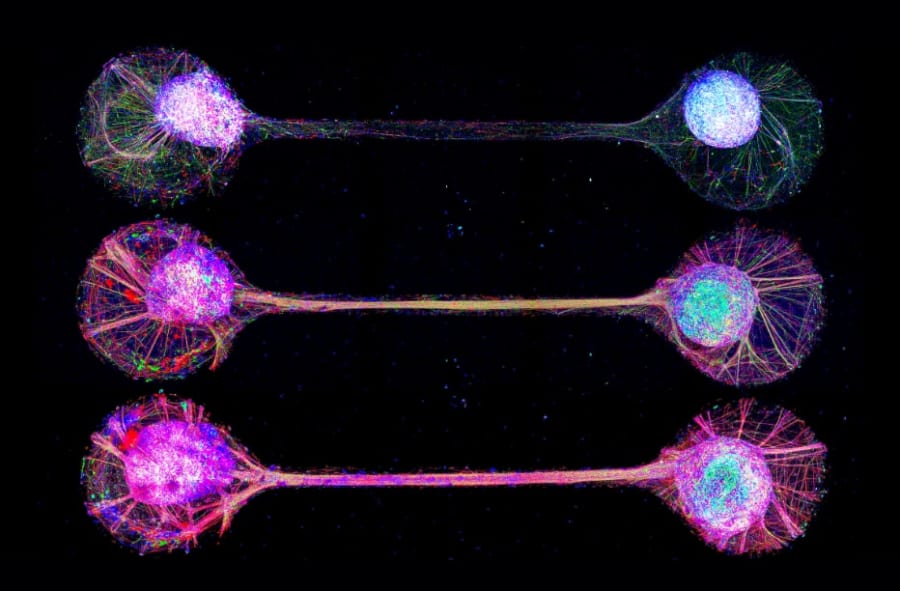

また、電池を中心に量子ビット同士を間接的に結びつけることで、柔軟なエンタングル(絡み合わせ)が実現しやすくなるのも大きなメリットです。

既存の量子コンピュータでは隣り合うビット同士だけを結合していたため、複雑な演算を組むのに手間がかかっていました。

量子電池方式ならオールトゥオールに近い接続が自然に得られるため、高度なアルゴリズムを効率よく実行できる可能性が広がります。

ただし、実際にこの方式をハードウェアへ落とし込むには、いくつかの技術的ハードルを克服しなければなりません。

たとえば、フォック状態と呼ばれる特定の光子数状態を長時間安定に保つ技術や、量子ビットの周波数を精密に切り替えるフラックス制御など、まだ研究段階の課題も多いのが現状です。

多数の量子ビットが一斉に電池と相互作用しても、量子的なコヒーレンス(秩序ある量子状態)をどのように維持するかという問題もあります。

研究チームは、こうした課題の解決に向けて、「フォック状態の準備と維持」「フラックスパルスの高度な較正」「共振器コヒーレンスの確保」などを今後の重要テーマとして挙げています。

これらがクリアされれば、量子コンピュータ内に“小さな電池”を搭載する日がそう遠くないかもしれません。

量子計算機をより大規模・高速に発展させるために不可欠と考えられていたエネルギー供給の仕組みが、外部配線をほとんど使わずに実現できるかもしれない——。

今回の研究は、その壮大な可能性を初めて具体的に示したと言えます。

将来的には、量子コンピュータのエネルギー効率を飛躍的に高め、さらには装置の拡張性を大幅に広げる基盤技術となることが期待されています。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

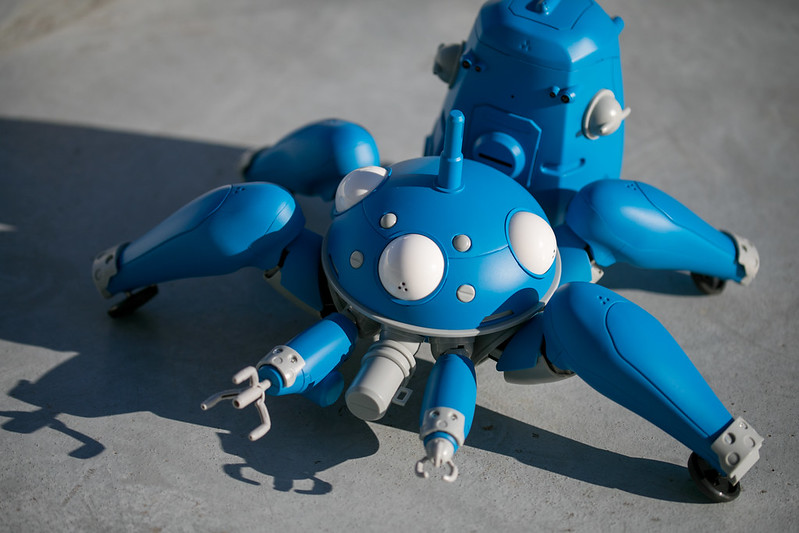

量子コンピュータの「量子もつれ」を利用して、「波のメモリ」を開発中です。コイン型永久機関電池も開発中でして、7量子ビットの「波のメモリ」に一組につき一つずつ、コイン型永久機関電池を取り入れる方法を思いつきました。この記事のおかげです。外部からの配線は、かなり複雑化するので、永久機関電池をセットに付けると、消費電力が追いつかなく、「サーバーがダウンする」事を予め防ぐ事が出来ます。配線を内蔵化出来るので、量子誤り訂正も防げるかと思われます。この記事のおかげで思いがけず、思いついたので感謝と祈願の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。