CO₂が資源化する時代になるか?

地球温暖化対策として、大気中のCO₂を回収して燃料などに再利用できれば一石二鳥ですが、それは簡単ではありません。

CO₂は非常に安定した分子で、エネルギーを大量に投入しなければ他の物質に生まれ変わりません。

植物は光合成でこの難題をやってのけますが、それは長い進化の賜物であり、人工的に同じことをしようとすると大きな技術的壁に突き当たります。

実際、これまでの人工光合成の試みでは、水を分解して水素燃料を作ったり、CO₂から一酸化炭素やギ酸といった比較的単純な分子を作ったりするのが精一杯でした。

よりエネルギー密度の高いエチレンのような炭素2つからなる炭化水素を直接作るのは「高い壁」だったのです。

その理由の一つは、複雑な炭化水素を生成する触媒が限られており、反応を進めるには0.5〜0.8ボルトもの高い余分な電圧が必要になることでした。

一方で太陽光を電気に変える半導体が生み出せる電圧はせいぜい0.7ボルト程度で、このギャップが大きな障壁となっていたのです。

その結果、光だけでCO₂から多炭素の燃料を作る試みはごく微量の生成に留まり、事実上達成されていませんでした。

では、研究者たちはこの難題をどうやって乗り越えたのでしょうか。

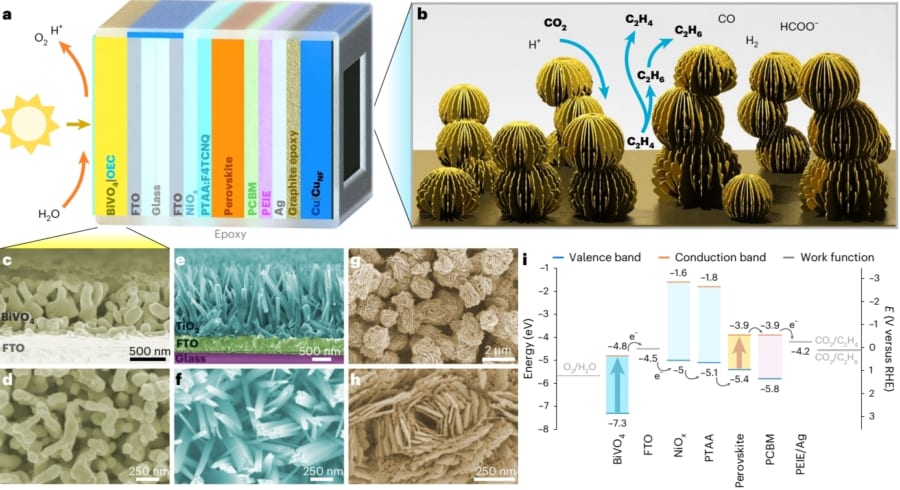

その鍵は、「ペロブスカイト」と「銅ナノフラワー」という異色の組み合わせにありました。

ペロブスカイトとは近年急速に注目を集めている新型の太陽電池素材で、高い光変換効率と電圧を発生できる特性があります。

実際、ペロブスカイト太陽電池はタンデム型で変換効率29.8%という高記録を達成しており、シリコンに代わる次世代太陽電池として期待されています。

原料が比較的安価なため大面積での応用もしやすく、人工葉システムのスケールアップにも有利です。

一方の銅ナノフラワーは、その名の通りナノスケールで花のような形状をした銅の粒子で、表面積が大きく触媒としての活性が非常に高いのが特徴です。

研究チームは、ペロブスカイトで作った光吸収層(人工の葉っぱにおける「光を集める部分」)に、この銅ナノフラワー触媒(「変換を行う部分」)を組み合わせることで、CO₂からエチレンやエタンを生成する反応を引き起こすことに成功しました。

通常の金属触媒ではCO₂からせいぜい炭素1個のもの(COやギ酸など)しかできませんでしたが、銅ナノフラワーのおかげで炭素同士を結びつけたより複雑な炭化水素が「咲く」ようになったのです。

例えば下の図は、この人工葉の概念をアート風に表現したものです。

白い幹に金色の花が咲いた小さな木のようにも見えますが、実は金色の部分が銅ナノフラワー触媒、白い部分がペロブスカイトなどの半導体電極をイメージしています。

光を受けた「人工の樹」に銅の花が配線され、CO₂からエチレンやエタンが生み出される様子を象徴的に示しています。

自然の木が光合成で成長するように、人工の木から燃料となる炭素のペアが育っているのです。

この人工葉デバイスによって生み出されたエチレン・エタンの量は微量ですが、それでもこの分野では飛躍的な進歩です。

研究チームは、生成物のうち約10%がC₂炭化水素(エチレンやエタン)になることを確認しました。

これは言い換えれば、触媒に流れた電気の約一割が2炭素の燃料合成に費やされたことを意味します。

さらに、C₂炭化水素を作る速度を表す部分電流密度は155μA/cm²に達し、従来の人工光合成デバイスと比べて実に200倍もの大ジャンプとなりました。

研究代表のAndrei氏によれば、この新しいプラットフォームは「水とCO₂を使った従来のシステムに比べて炭化水素を200倍効率的に生産できた」といいます。

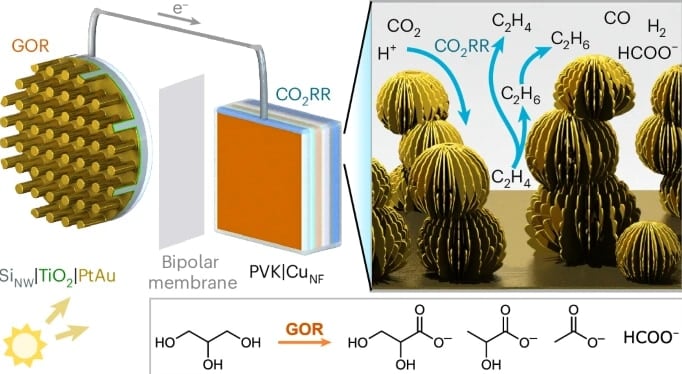

この効率向上の秘訣の一つが、先述の「水ではなくグリセロールを酸化に使う」工夫です。

光合成でも水が酸素に酸化されますが、この反応はエネルギーを大きく消費するネックでした。

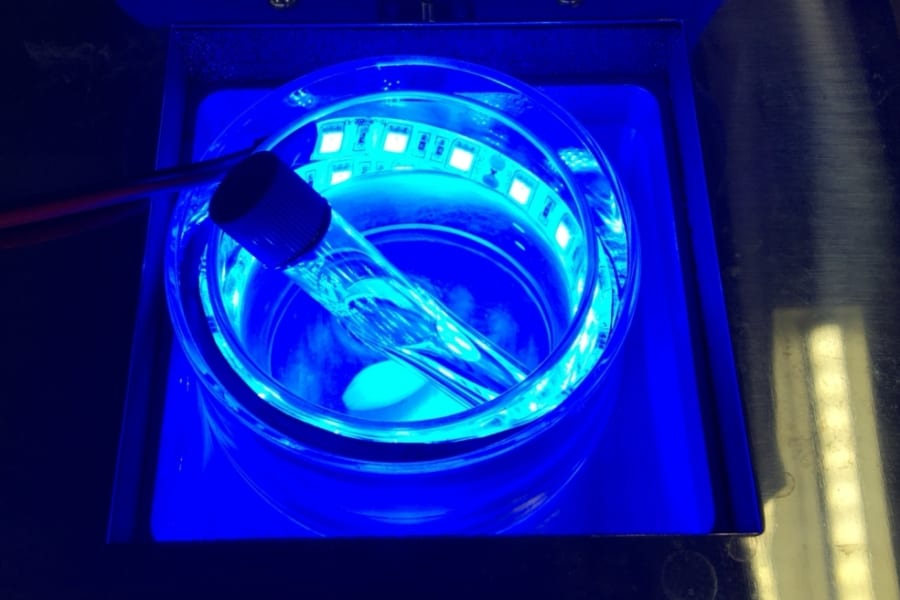

そこで研究では、酸化反応にシリコンナノワイヤ電極を使ってグリセロールを酸化させる手法を採用しました。

その結果、CO₂を還元する側により多くのエネルギーを振り向けることができ、反応全体が格段に効率アップしたのです。

しかもグリセロールの酸化によってグリセリン酸塩、乳酸塩、ギ酸塩といった価値ある化学物質も副生成物として得られ、一挙両得です。

普段は廃棄物とみなされるグリセロールが「縁の下の力持ち」となり、CO₂変換の反応速度を大きく押し上げてくれたわけです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)