光はただの波でも粒子でもない――新理論が示す光の新たな顔

研究チームが着目したのは、1950年代に物理学者ロバート・ディッケによって提唱された「ブライト状態」「ダーク状態」という概念です。

元々は複数の原子が光と相互作用する際の集団的な状態を指すもので、ブライト状態では原子の集団が協調して光と強く相互作用し(明るく励起される)、ダーク状態では原子たちがうまく組み合わさって光と相互作用しない(暗く見える)ようになります。

Villas-Boas氏らはこの発想を光の側に応用できないかと考えました。

つまり、「原子ではなく光子同士が特別な組み合わせ(重ね合わせ状態)になることで、光が物質と相互作用しやすい状態(ブライト)と、しにくい状態(ダーク)を作り出せるのではないか?」と発想したのです。

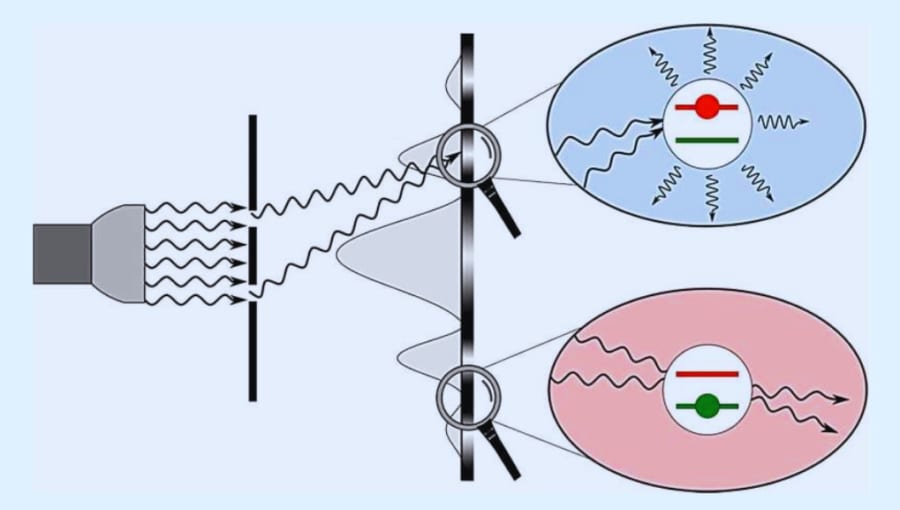

具体的には、彼らは二重スリット実験の状況をシミュレーションするシンプルなモデルを組みました。

光源から放たれた1個の光子は、スリットAとスリットBの2つの経路を同時に進む重ね合わせ状態になります(一種の「二模式の光子状態」)。

スクリーン上のある一点に光子が到達するとき、その光子は実は「経路Aを通った成分」と「経路Bを通った成分」の両方を含んでいます。

この2つの成分の位相(波の山谷のずれ具合)がちょうど反対だとすると、古典的には電場が打ち消し合って強度ゼロ、すなわち暗い縞に対応します。

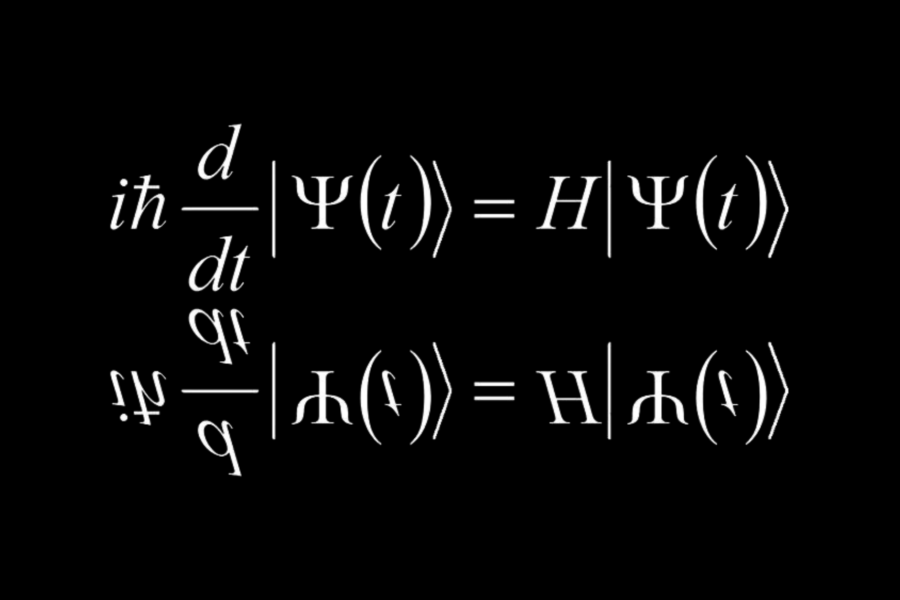

しかし量子の視点では、光子は「経路A成分+経路B成分」という単一の重ね合わせ状態で存在しており、その状態がどのように検出器と相互作用するかがポイントになります。

このモデルでは、スクリーン上の任意の位置に単一の原子(2準位原子)を置き、そこに光子が来たかどうかを原子の励起で検出する設定を考えます。

光子がブライト状態でその位置に来れば原子を励起(エネルギーを与えて跳び上がらせ)できますが、ダーク状態で来ると原子は全く反応せず、その光子の存在を検出できません。

驚くべきことに、Villas-Boas氏らの解析によれば、従来観測される干渉縞(明暗パターン)は、このブライト状態とダーク状態の分布としてそのまま説明できてしまったのです。

スクリーン上の明るい縞に対応する場所では光子はブライト状態にあり原子を励起できる(=光子が検出される)のに対し、暗い縞に対応する場所では光子はダーク状態にあって原子を励起できない(=光子が検出されない)というわけです。

こう聞くと「結局、暗い場所には光子が来ていないのでは?」と思うかもしれません。

しかしポイントは、光子自体は暗い縞にも到達しているけれども、その到達のしかた(量子的状態)が原子を全く動かせない形になっているという点です。

いわば光子が「潜伏モード」に入っているため検出されず、結果としてその場所に光が当たっていないように見えるだけだ、という解釈になります。

この新しい見方では、干渉縞は「波同士が強め合ったり弱め合ったりした結果」ではなく、光子が持つブライト/ダーク二通りの量子状態の分布だと捉えます。

光の粒子的なふるまい(光子の量子状態)だけで、縞模様という本来波動的な現象を再現できたことになります。

研究チームは単一光子の場合(量子的状態)と通常のレーザー光の場合(古典に近い状態)の両方で二重スリット状況を解析し、どちらの場合もブライト/ダーク状態の理論で従来通りの干渉パターンを説明できることを確認しました。

ダーク状態には光子が含まれているものの、選んだ検出器(この場合は原子)では観測できない隠れた存在になるという点が肝です。

例えば暗闇で互いに逆向きに懐中電灯を照らし合うと、ちょうど重なった部分だけ暗く見えますが、それはそこに光が無いのではなく、人間の目には感知できない仕方でエネルギーが存在していると考えるようなものです。

今回の研究は、この「暗闇に光はあるのか?」という長年の疑問に量子論の枠組みで答えを提示したと言えるでしょう。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)