教科書更新か? 量子“潜伏光”が開く未来

この成果が注目される理由は、二重スリット実験という古典物理以来の基本的な現象に対して量子的な新解釈を与えた点にあります。

それは同時に、波と粒子の二重性や補完性(両方の性質は同時に観測できないという原理)を巡る古くからの議論にも一石を投じるものです。

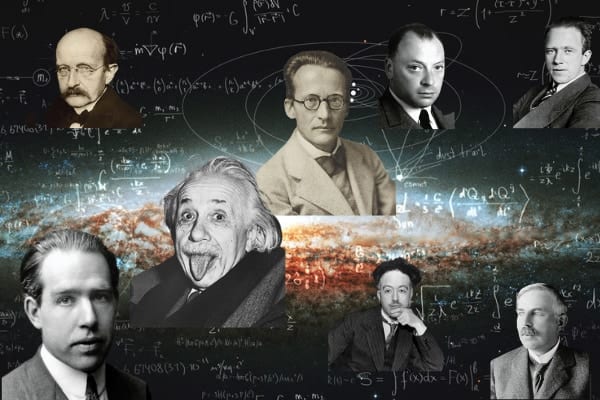

研究者たちは「この新しい描像は、ニュートン(粒子派)やマクスウェル(波派)、アインシュタイン(粒子派)、ミリカン(波派)など多くの偉人たちが関わってきた古い議論の側面に決着を与えるものだ」と述べています。

一見すると不思議だった観測者効果についても、今回の理論でだいぶ霧が晴れるかもしれません。

これまで「観測すると現実が変わる」という説明にはどこか神秘的な響きがありました。

しかしVillas-Boas氏は、「観測者が現実を変えるという神秘はもはや不要」だと強調します。

観測者(検出器)は何も魔法を使っているわけではなく、単に光子の状態をダーク(隠れた状態)からブライト(顕れた状態)へと変えているに過ぎないのだと言うのです。

これなら私たちが直面する量子の不思議もグッと腹落ちしやすいメカニズムで理解できるようになるでしょう。

もっとも、この理論的な描像は非常に直観に反するため、研究チーム自身も最初は「本当に正しいのだろうか?」と半信半疑だったそうです。

研究者たちは「あまりに逆説的なイメージだったので、最初は“All hell broke loose”(もう何が何だか大混乱)という感じでした」と振り返っています。

そんな中、1990年代に行ったある実験結果がヒントを与えてくれました。

その実験では、ごく弱い方法で「どちらのスリットを通ったか」を観測しても光の干渉縞が消える現象が確認され、「なぜ粒子にほとんど擾乱を与えない観測でも干渉が崩れるのか?」という謎が残っていました。

今回の理論はまさにこの点を説明してくれます。

すなわち、観測装置を入れることで本来ダーク状態にあった光子がブライト状態へと遷移し、その結果粒子は従来なら現れないはずの場所に現れる(検出される)ため縞模様が洗い流されてしまうというわけです。

こうした洞察が得られたことで、研究者たちは「古典的な干渉(波の現象)に対する量子的な描像(粒子の現象)を提供できたことに大きな意義がある」と述べています。

この新理論は現在理論的提案の段階ですが、今後の発展にも期待が寄せられています。

例えば、この枠組みを実際の実験で検証することが考えられます。

ダーク状態にある光子は本当に検出されずに存在しているのか、より感度の高い検出器や工夫を凝らしたセットアップで確かめることができるかもしれません。

また光子以外の物質粒子(電子や原子など)でも同様の明暗状態が考えられるのか、検討する価値があるでしょう。

研究者たちも「今回は光の粒子(フォトン)を二準位原子で観測する場合を研究したが、例えば電子など物質粒子をイオン化検出器やスクリーンで観測する場合にも同じ考え方が応用できるか興味がある」と述べています。

さらに、この量子的描像を深めることで、光と物質の相互作用の理解が進み、量子情報技術などへの応用につながる可能性もあります。

歴史ある二重スリット実験に対し、粒子の視点から新たなストーリーを与えてくれた今回の研究。

教科書の定番図である干渉縞が、実はフォトンたちの「明暗のかくれんぼ」として描き直されるかもしれない――そんなワクワクするような想像力をかき立てる成果と言えるでしょう。

今後の検証と発展によって、この新解釈が量子物理の理解をさらに深めてくれることに期待が高まっています。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

正直よくわからなかった。量子力学の入門書やり直してこようかな。あ、今だったらYoutubeで勉強しようかな。

暗いところにも光子自体は届いているが物質を励起させる能力は持ってなかったと解釈しても良いと言う。じゃあつまり波動関数は2乗すると存在確率を表すものと思っていたけど、本当はブライトモードになる確率を表すんでしたー、ってことなのかな?

素人です。

2重スリット実験って、粒子が検出されない場合っていうのがあるんですかね?

それがダーク状態に対応している?

それ思いました

既存の理論と違う結果を予測する気がします

量子力学を理解したいと思い続けて20年以上経ちますが、どうしても真に理解できません。 スリット AとスリットBの2つの経路を同時に進む との意味が分かりません。 たとえ 重ね合わせの状態でも、存在としては一個であり、その1個のものが同時とは、そこに居続けている 時間が経っていない つまり 何も変化していない ということ他ならないのでは

?

今のところYouTubeにもないよ。

あと粒子に影響を与えずにスリット通過を確認する方法がない。相互影響を及ぼしあうので仕方ない。

やってみた系YouTuberが偶然、新発見する事もあるかもしれない。

縞模様は光の波長に依存するんでしょうか。波長が短いと縞の感覚が狭いとか?粒子なら波長に依存しないのでは。

また、どこまでの大きさの粒子であれば、縞模様になるのでしょうか。電子では波の性質があるなら、波の性質を持っていない大きさの粒子では?それでも縞模様ができるなら、今回の新しい理論では説明できない。

>例えば暗闇で互いに逆向きに懐中電灯を照らし合うと、ちょうど重なった部分だけ暗く見えますが、

え?そうなの??

これなんのことだかわからなかった。懐中電灯使っていてそんな現象見たことないけど…。

蒸発現象という、夜にライトをつけた自動車が対向している時に間の道路の中央にいる歩行者が見えなくなる、というのがありますね

蒸発現象という、夜にライトをつけた自動車が対向している時に間の道路の中央にいる歩行者が見えなくなる、という現象がありますね

観測すると現実が変わるなんて説明は見たことがない

既存の

理由はわからないけどこうなる

よりは確実に信憑性高いな

説明になってない

干渉が生まれる生まれ無いを、ダーク状態がブライト状態になったに言い換えてるだけの言葉遊びにしか見えない

断続的に一光子づつ放射した光子を使った二重スリット実験では光子放出の時間間隔は結果に影響しないのだろうか?一つの光子が通った経路の空間部分が何か痕跡を残していて次の光子の経路に影響を与えているとは考えられないだろうかースロットで観測するとその空間の痕跡がリセットされると考える。まあただの空想だが。

この理論の説明では、観測位置で暗くなる(観測されない)ことを説明しているけど、縞々になることの理由を説明していないように思う。暗い場所が一箇所(明暗明)や2箇所(暗明暗)ではなくて、縞々(明暗明暗明暗明)になるのはどうして?

それと、3重スリット実験で逆行するN字の動きの謎をどう説明する?

また、粒子と波動にとらわれすぎているから混乱するので、観察されて位置が確定するまでは、粒子でも波動でもない存在であるというロヴェッリの関係性解釈に説得力を感じます。

結局は新たな隠れた変数理論じゃないの?

素人です。

二重スリット実験をエンタングルメントから研究すると言うのをちょっと考えたことがありますが、それが行われたということでしょうか?あと他にも全てをすり抜ける「真空の揺らぎ」とか未発見のダークマター、ダークエネルギーとかの影響もあったりするのですかね?ニュートリノも全てをすり抜けるらしいですが。

二重スリット実験で干渉縞が現れるのは光子以外に電子もある。電子も同じ理論で説明できるのだろうか?

> 観測者(検出器)は何も魔法を使っているわけではなく、単に光子の状態をダーク(隠れた状態)からブライト(顕れた状態)へと変えているに過ぎないのだと言うのです。

結局、観測器を使うとなんでブライト状態に変わるの?

波だから干渉縞が現れる←わかる

粒子だけど干渉縞が現れる←わからない

素人です。暗い光子って数えられるの?

素人発想ですが

これまで行われた色々な実験の中で、着弾した粒子の数とそのそれぞれの着弾位置をすべて明確に把握できている実験はあるか?

着弾した粒子の総数と発射したの粒子の総数と一致するかどうかを突き合せた実験はあるか?