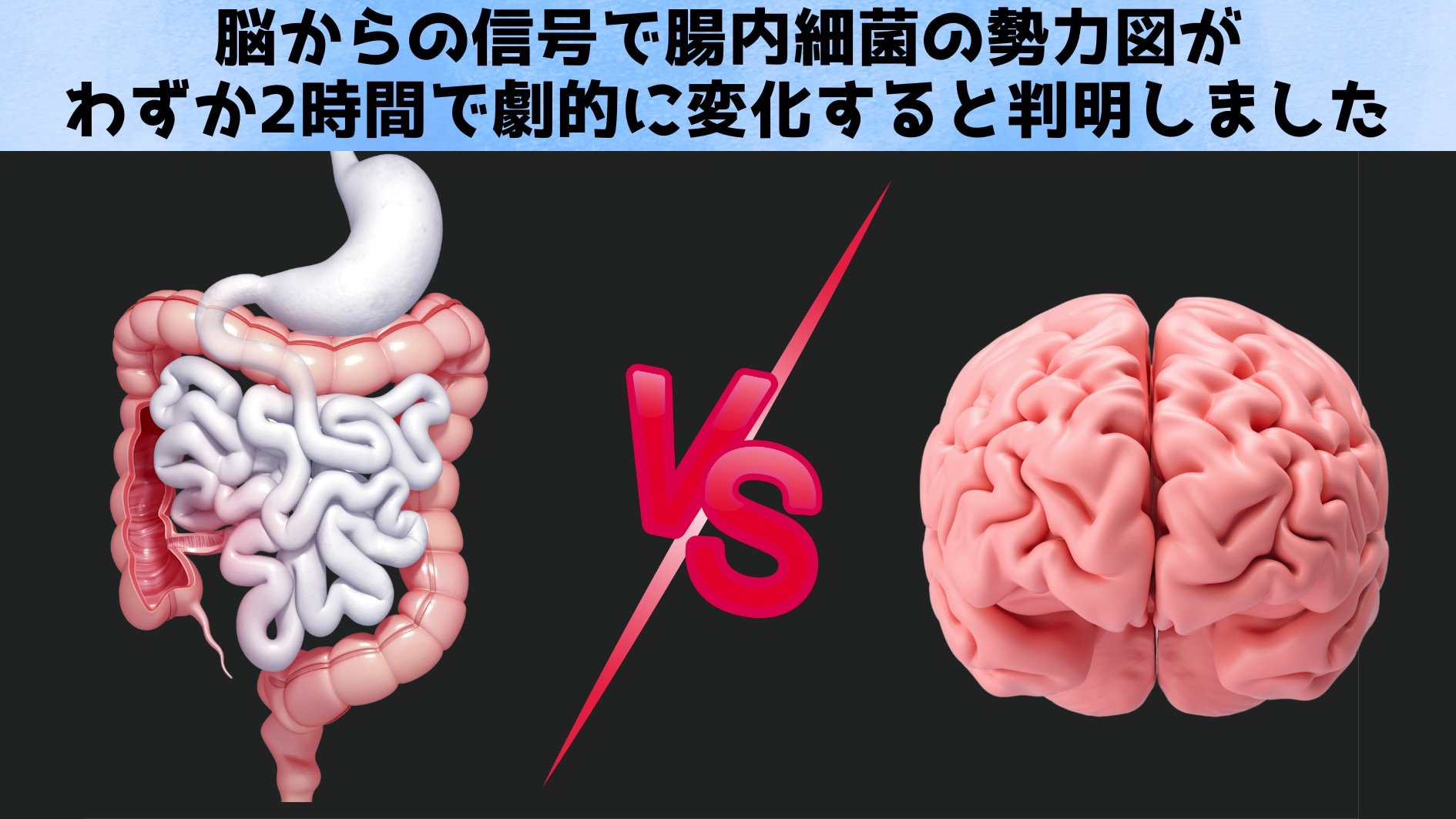

腸が脳を操る説の次は“脳が腸を操る”番だ

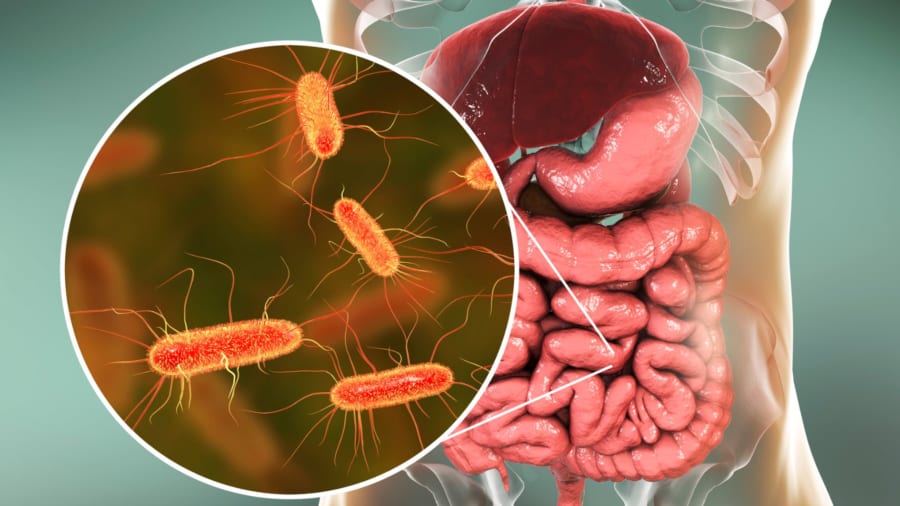

これまで腸内細菌叢は、食事や生活習慣などに左右される“受け身の存在”として語られることが多かったのですが、近年の研究ではまったく違う姿も明らかになってきました。

具体的には、腸内細菌叢が生み出す代謝物質が脳へとダイレクトにシグナルを送り、食欲や気分の変動、ストレス反応などに重大な影響を与えている可能性が示唆されています。

たとえば短鎖脂肪酸や神経伝達物質の前駆体が血流に乗って脳に到達し、行動や感情の調節に関わることがわかってきたのです。

つまり、腸内細菌叢は受動的な存在ではなく、腸から脳への“指令”を積極的に発している能動的パートナーとしての役割がクローズアップされているのです。

たとえば特定の菌が増加すると、マウスやラットにおいて不安行動や学習能力、代謝機能などが大きく変わる事例が報告されています。

また優勢になる菌次第では肥満やインスリン抵抗性が進みやすくなるったり、鎮痛薬や抗うつ薬の効果も腸内菌の状態によって増強されたり減弱されたりケースもあります。

さらにマウス実験などでは腸内細菌叢を操作することで、社会的な序列に決定的な影響を与え、上位マウスがわずか数日で下位へ転落させたり、抗生物質で腸内細菌を排除すると意欲低下を起こすこともわかりました。

加えて腸内細菌叢の変化は免疫機能や炎症の程度にも影響を及ぼし、結果として行動・情動の変化につながる可能性があります。

こうした知見から、腸内細菌叢が単なる消化の担い手ではなく、体全体の生理や精神活動の調節にも関与する重要なプレーヤーとして注目されているのです。

そのため現在では、腸はある意味で脳を支配しているとする主張も見られます。

進化的にも腸は脳などの中枢神経より古くから存在していることが知られており、先輩臓器である腸から新参臓器の脳に指示が送られるのは、ある意味で自然と言えます。

では脳の側から腸内の微生物叢に影響を与えることは可能なのでしょうか?

この疑問は長らく未解明の課題でした。

そこで今回研究者たちは、脳からの指示に腸内細菌叢が反応できるのか、また反応するとしたらどうなるかを調べることにしました。

しかし脳から腸への指示といっても、さまざまです。

研究者たちはどんな方法で脳から腸への信号を送ってみたのでしょうか?

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)