なぜ火星に地下水があると言えるのか?

現在知られる証拠によれば、火星にはかつて豊富な水があったこと考えられています。

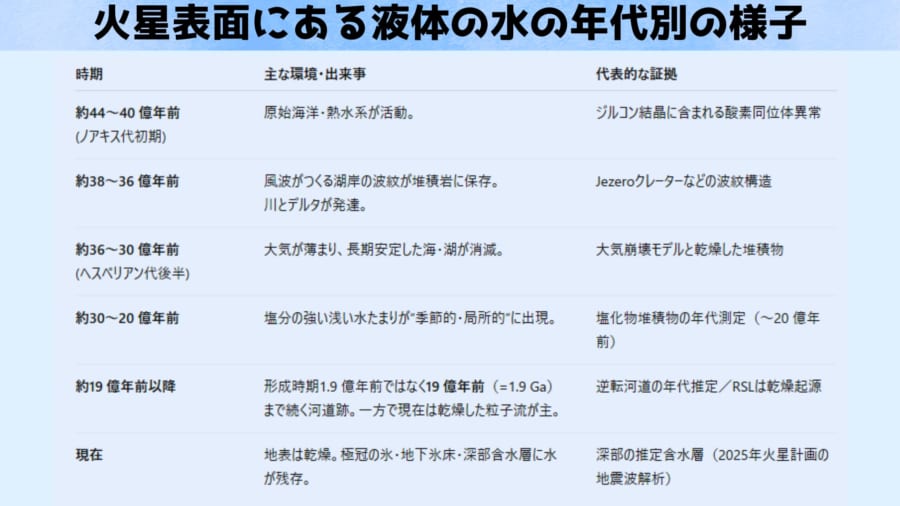

まずノアキス代初期(約44~40億年前)にはすでに原始海洋と熱水系の活動が確認され、ジルコンの酸素同位体が“海と火山が共存した星”を物語ります。

続く約38~36億年前には、ジェゼロ・クレーターなどで湖岸の波紋やデルタが保存され、「風が波を立てるほど厚い大気と豊富な水」があったことが分かります。

ところがヘスペリアン代後半(約36~30億年前)になると、大気が急激に薄まり、長期にわたり安定して存在した海や湖は消滅したとする大気崩壊モデルが主流です。

それでも火星は完全に乾き切ってはいませんでした。

最新の年代測定によれば、塩化物が濃縮した浅い池や塩湖が約30~20億年前、さらには“逆転河道”と呼ばれる川跡が約19億年前まで残り、季節的あるいは局所的に液体の水が顔を出していた痕跡が残っています。

19億年前と言えば、地球にはシアノバクテリア(酸素を放出する光合成細菌)などの細菌が既に存在していた時期になります。

ですがその後は気温・気圧の低下、そして太陽風による大気の剥ぎ取りが進み、表層の水は極冠の氷と地下の氷・鉱物中の結晶水へと姿を変えました。

しかし近年の研究により、火星の地下にはまだ豊富な水が液体の状態で存在している可能性がみえてきました。

そんな火星の水の謎を解き明かすことは、火星の気候変遷や地質進化、さらには生命の可能性を探る上で極めて重要です。

そこで注目されたのが、地震波(火星の場合は「火震(Marsquake)」の波)の解析によって地下構造を探る手法です。

地震波は地下を伝わる際、その通り道の岩石や物質の性質によって速度や挙動が変化します。

特に「はじめに「ドン」ときて次に「グラグラ」と大きく横に揺さぶられる」あるいは「カタカタ小さな揺れが先に来て『あ、地震!』と思った瞬間、ユサユサに変わった」と多くの日本人が地震で体感する“二段階攻撃”が重要になります。

ドンにあたるのがP波と呼ばれる縦揺れの波でグラグラにあたるのがS波と呼ばれる横揺れの波になります。

(※ただし地球を深く貫通するような遠距離の場合には単純に上下や前後左右では表現しきれずP波でも横揺れとなったりS波でも縦揺れに近い状態で観測されます。そのためより厳密には振動方向が伝播方向と平行なものがP波で、振動方向が進行方向に対して垂直なものがS波となります)

また体験談からもわかるように、P波は固体でも液体でもS波より速く到達します。

そしてこのP波とS波という2種類の波の伝わり方の違いを利用することで、地下が固い岩石なのか、それとも水のような液体を含んでいるのかを推定できるのです。

P波とS波をたとえで解説

地下が“岩だけ”のトンネルを車が走る状況と、途中に“水たまり”の大きなぬかるみがある状況を想像してみてください。岩だけの一本道を走る車(=地震波)はブレーキを踏むことなく一定スピードで突き進みますが、ぬかるみに差しかかるとタイヤが取られスピードが一気に落ち、さらにはハンドル操作(進行方向)まで変わってしまいます。同じように、地下が完全に固体ならP波もS波もほぼ直線的に速く届きますが、途中に液体が混じるとS波は進めず(横波が通らないため)一旦“立ち往生”し、P波も速度が落ちて回り道を余儀なくされます。その「到着の遅れ」や「消え方」を比べることで、地震計はまるで“道路の渋滞情報”を読むかのように、地下に岩盤しかないのか、それとも水たまりが隠れているのかを見抜けるわけです。

NASAのインサイト着陸船は2018年に火星に降り立ち、搭載された高感度の地震計(SEIS)で2022年まで火震や隕石衝突による揺れを記録しました。

単一の地震計ながら、インサイトは火星の核やマントル、地殻の厚さや組成を明らかにする多くの成果を上げています。

そしてそのデータは、地下に氷や液体の水が存在するかどうかを探る手がかりにもなり得るのです。

近年の別の研究では、インサイトが観測した地震波を解析することで、地下およそ11~20 km付近の岩盤に小さな割れ目や孔隙があり、そこに液体の水が存在する可能性が指摘されました。

一部の推定では、この水が火星全体を最大で数百メートル以上の深さで覆う水量に相当すると言われています。

もっとも、あまりに深い層にあるため、将来人類が直接利用するのは現実的ではないとも指摘されています。

そこで今回、中国・オーストラリア・イタリアの国際研究チームは、火星のより浅い地殻上部に液体の水が残存していないかを地震波解析によって探ることにしたのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)